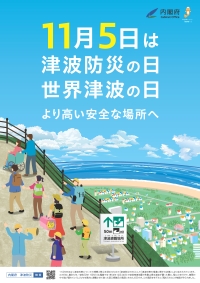

■11月5日「世界津波の日」です。■

平成23年(2011)3月11日、「東日本大震災」が発生、東北地方の太平洋沿岸を襲った津波によって多くの人命が失われました。同年(2011)年6月、津波から生命を守ることを目的に「津波対策推進法(津波対策の推進に関する法律)」が成立、交付・施行され、そのなかで、毎年11月5日を「津波防災の日」と定めました。その後、平成27年(2015)、国連総会の第3回国連防災世界会議で、日本の11月5日「津波防災の日」にならい、世界の津波防災意識の向上のため、11月5日が「世界津波の日」に制定されました。

◆津波防災の日(日本)

安政元年(1854)11月5日に起こった「安政南海地震(あんせいなんかいじしん)」(安政地震、安政大地震)に由来します。この大地震により紀伊半島に大津波が襲来した際、現在の和歌山県広川町(ひろがわちょう)で、村人が自ら収穫した稲わらに火を付け人びとを高台に誘導した「稲むらの火(いなむらのひ)」という逸話にちなんで定められました。

「世界津波の日」についても、過去に大きな被害が発生した日ではなく、早期警報と伝統的知識の活用によって人びとの命が救われた成功例にちなんだ日であってほしいとの願いに基づいて、日本が中心となって各国間への支持要請が重ねられました。

◆津波防災特設サイト(内閣府):https://tsunamibousai.jp

◆「世界津波の日」(外務省):https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/gic/page25_000294.html

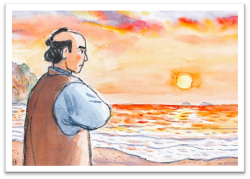

◆稲むらの火

村の高台に住む庄屋の梧陵(濱口梧陵 はまぐちごりょう)は、地震の揺れを感じたあと、海水が沖合へ退いていくのを見て津波の来襲に気付きました。

その時祭りの準備に心奪われている村人たちに危険を知らせるため、梧陵は自分の田にある刈り取ったばかりの稲の束(稲むら)に松明で火をつけたのです。すると火事だと見て、消火のために高台に集まった村人たちの眼下で、襲ってきた津波は猛威を振るいました。梧陵の機転と犠牲的精神によって村人たちはみな津波から守られたのでした。

「稲むらの火」は、昭和12年(1937)刊行の尋常小学校5年生用の国語教科書「小学国語読本巻十」に掲載されました。第5期国定教科書の「初等科国語六」にも掲載され、昭和22年(1947)まで用いられました。

◆稲むらの火の館(和歌山県広川町、濱口梧陵記念館):https://www.town.hirogawa.wakayama.jp/inamuranohi/

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

11月5日の由来は、東日本大震災発生ではなく、江戸時代の逸話に基づきます。江戸・明治の実業家「濱口梧陵(はまぐちごりょう)」の迅速な避難誘導、その偉業と教訓を物語にした「小泉八雲(こいずみやくも、ラフカディオ・ハーン)」、八雲の英語著作を日本語訳した小学校教師「中井常蔵(なかいつねぞう)」、そして、中井の翻訳が小学校の教科書に『稲むらの火』というタイトルで掲載され、「稲むらの火」のお話は国の内外で知られるようになりました。

戦前(大東亜戦争以前)の教育が否定される現在、身を守る術さえ否定されるのは如何なものかと考えさせられます。八雲をはじめ何人もの個人、いくつもの団体が、さらに多くの人びとに「稲むらの火」を伝えた結果、「世界津波の日」が制定されたように、残すものは残すことが身を守る本当の術かもしれません。

季節の変わり目です。皆様お体ご自愛専一の程

筆者敬白