■9月23日「秋分の日」「旧秋季皇霊祭(しゅうきこうれいさい)」です。■

「秋分の日」は、国民の祝日のひとつ。「祝日法」では「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」ことを趣旨とし、毎年「秋分日(しゅうぶんび)」とされています。

「秋分の日」は、法律によって具体的な月日は定められていません。これは、「春分の日」も同様です。毎年2月、「国立天文台」が公表する「暦要項(れきようこう)」に書かれた「春分日」「秋分日」に従って正式に決定されます。

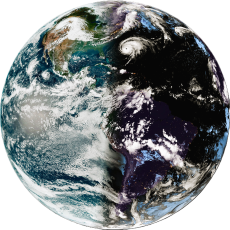

「春分日」と「秋分日」は、天文学上の呼び名です。太陽が「春分点」「秋分点」の上を通過する瞬間がそれぞれ「春分」「秋分」と定義され、「春分」「秋分」を含む日のことを、それぞれ「春分日」「秋分日」と呼びます。

◆秋季皇霊祭

「秋季皇霊祭(しゅうきこうれいさい)」は、宮中の主要な祭儀のひとつで、「秋分の日」に「皇霊殿(こうれいでん)」で行なわれる「大祭(たいさい)」です。天皇陛下ご自身で行なわれ、御告文(おつげぶみ)を奏上する祭典を「大祭」といい、「皇霊祭(こうれいさい)」は、歴代天皇・皇族の御霊が祀られた「皇霊殿」で行なわれる「ご先祖祭」です。

同日、「秋季神殿祭(しゅうきしんでんさい)」も行なわれます。「神殿祭(しんでんさい)」は「神殿」で行なわれる「大祭」で、「神恩感謝の祭典」です。「天神地祇(てんじんちぎ)」を讃えることを目的とし、日本の諸神々への敬意や感謝を表します。

同様に、「春分の日」には、「春季皇霊祭」「春季神殿祭」が行なわれ、新しい季節の始まりを喜び、神々へ感謝を示します。

「春季皇霊祭」「秋季皇霊祭」ともに、戦前まで祝祭日(休日)でしたが、戦後改称され、それぞれ「春分の日」「秋分の日」となりました。

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

大東亜戦争前までは「秋分」は、「秋季皇霊祭」として大自然のバランスを尊んでいました。当たり前に明日が来る、9月の次は10月、といった至極当然であることに対して祭りのかたちで感謝を表していたのです。

人の心と社会の安定が失われている現在、今いちど大自然のありようを認識し、陰陽を司りながらバランスのとれた社会にしたいものです。

季節の変わり目です。読者の皆様、お体ご自愛専一の程

筆者敬白