■9月29日 曹洞宗「両祖忌(りょうそき)」です。■

曹洞宗の開祖「道元(どうげん)」は、鎌倉時代の禅僧。宗門では「高祖承陽大師(こうそじょうようだいし)」と尊称されます。日本に歯磨洗面、食事の際の作法や掃除の習慣を広めたことでも知られます。

道元は、正治2年(1200)京都の公卿「久我家(こがけ:村上源氏の嫡流)」に生まれました。4歳にして漢詩を、7歳の時には『春秋左氏伝(しゅんじゅうさしでん)』を、9歳で『倶舎論(くしゃろん)』を読むという稀に見る才能を現しました。8歳の時に母を亡くし、世の無常を感じた道元は、次第に仏教に惹かれ、建暦2年(1212)、13歳で「比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ)」の良顕(母方の叔父)を訪ね、翌年出家、仏門に入りました。このとき「仏法房道元」と改名。

ところが、比叡山での修行中に大きな疑問を抱き、比叡山を降ります。真の仏法を学ぶため、貞応2年(1223)、宋に渡って諸山を巡り、禅宗五山の第二「天童寺(てんどうじ)」の「天童如浄(てんどう にょじょう)」(中国南宋の曹洞宗の僧)のもとに参じ入門します。安貞元年(1227)帰国。

天童寺で「只管打坐(しかんたざ)」(ただひたすらに座る)を極め、印可を受けた道元は、帰国後、京都東山の臨済宗大本山「建仁寺(けんにんじ)」で、万人に坐禅の実践を勧める『普勧坐禅儀(ふかんざぜんぎ)』を著します。

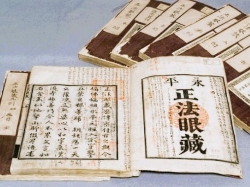

天福元年(1233)深草に「興聖寺(こうしょうじ)」を建立。道元34歳。京都深草の安養院(あんよういん:現「欣浄寺」)にて『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』の第一巻となる「弁道話(べんどうわ)」を著し、これが開宗宣言ともいわれます。「弁道話」は、仏法における座禅の意義を18の設問自答によって明らかにしたもの。『正法眼蔵』は、道元が生涯をかけて著した87巻におよぶ大著で、日本の曹洞禅思想の神髄が説かれています。当時の仏教者は著作を「漢文」で書いていましたが、真理を正しく伝えたいと考えた道元は、仮名を用いた日本語で『正法眼蔵』を書きました。

只管打坐の仏法を実践する道場には、次第に人々が集まり、僧団も拡大していきましたが、比叡山からの激しい迫害を受け、寛元元年(1243)越前国の地頭「波多野義重(はたのよししげ)」の招きで、越前志比庄(しひのしょう)に移転。

寛元2年(1244)修行道場「傘松峰大佛寺(さんしょうほうだいぶつじ)」を建立しました。翌々年、山号寺号を「吉祥山永平寺(きちじょうさんえいへいじ)」と改めました。

建長5年(1253)病床で『正法眼蔵』最後の巻「八大人覚」を著し、弟子の「孤雲懐奘(こうんえじょう)」に永平寺を託して、療養のため京へ向かいます。同年8月28日、京都高辻西洞院(たかつじにしのとういん)にあった俗弟子「覚念」の屋敷で54歳の生涯を閉じました。死因は瘍とされています。

「永平寺」は、本尊を釈迦如来・弥勒仏・阿弥陀如来の三世仏とする曹洞宗大本山で、山号を「吉祥山」と称す出家参禅の道場です。「永平」は、「永久和平」の意。室町時代「曹洞宗第一道場」の勅額を得て以来、日本の禅修行の場として歴史を刻んできました。33万平方mの広大な敷地に、山門・仏殿・法堂・僧堂・大庫院・浴室・東司、修行の中心となる「七堂伽藍」など70余棟の建物が、樹齢600年を超える老杉の巨木に囲まれ、静かに佇みます。約150名の雲水たちが、荘厳な空気のなかで、道元が定めた厳しい作法により禅の修行を営んでいます。

曹洞宗のもうひとつの大本山「諸嶽山總持寺(しょがくさんそうじじ)」は、「瑩山禅師(けいざんぜんじ)」が58歳の時、能登の「諸嶽寺(もろおかでら)」を「定賢権律師(じょうけんごんのりっし)」より譲られ、これを禅院に改めて「總持寺」と名付けたことに始まります。明治31年(1898)に七堂伽藍を焼失し、明治44年(1911)に能登から、現在の横浜市鶴見へ移りました。

「瑩山紹瑾(けいざんじょうきん、瑩山禅師)は、鎌倉時代の曹洞宗の僧侶で、道元のあと第4祖として「只管打坐」」による正伝の仏法を武士や民衆にまで広め、教団の基礎を固めました。

越前国今立郡(いまだてぐん)「杣山城(そまやまじょう)」を本拠としていた豪族「瓜生氏(うりゅうし)」の家に生まれました。観音信仰に熱心だった母親の影響を受け、幼くして信仰心に目覚めました。母方の祖母で、曹洞宗の女性信徒の草分けである「明智優婆夷(みょうち うばい)」が、8歳の瑩山を「永平寺」に入れ、瑩山は「徹通義介(てっつうぎかい)」のもとで沙弥(しゃみ:修行僧)となりました。

孤雲懐奘に就いて得度。諸国行脚ののち、永平寺を下山した徹通義介に従って加賀国の「大乗寺(だいじょうじ)」(石川県金沢市長坂町)に移り、正安4年(1302)、大乗寺2世住持となりました。その後、数ヶ寺を創立。元亨元年(1322)、「後醍醐天皇(ごだいごてんのう)」より、「藤原行房(ふじわらのゆきふさ:世尊寺行房)」揮毫の「總持寺」の勅額(ちょくがく)と紫衣(しえ)を賜り、總持寺を公に曹洞宗の大本山としました。

正中2年(1325)8月15日、「永光寺(ようこうじ)」(石川県羽咋市)にて62歳で示寂。明治42年(1909)、明治天皇より「常済大師(じょうさいだいし)」の大師号を宣下されました。

道元禅師、瑩山禅師両祖大師が示寂した両日を、近代に入って太陽暦に換算したところ、不思議なことに、いずれも9月29日となりました。この日を「両祖大師のご命日」として「両祖忌」と定め、曹洞宗のお寺では道元禅師と瑩山禅師の両祖の御遺徳を偲び、報恩感謝の法要を営みます。

「少欲知足(しょうよくちそく)」=足るを知る

貧しいことが善でもありません。豊かなことが悪でもありません。貧富にかかわらず貪欲の心が起こるとき、人は美しい心を失います。仏心とは足ることを知る心のことです。

「無価大宝(むげたいほう)」

人の価値は、地位や財産や職業に関係ありません。知識や能力だけで人を評価すると、過ちを招きます。知識を生かす心に行いこそ大切。人の価値は心と行いから生ずるのです。

「只管打坐(しかんたざ)」=ただひたすら一心に座る

世間では「目的のない行為」は存在しないというのが通説ですが、何も求めない生き方。今は、今しかない。そして今を切にに生きる。そこから将来が生じてくるのです。座禅の心得から、生き方の心得を示しています。

永平寺

◇福井県吉田郡永平寺町志比5-15

◇えちぜん鉄道「永平寺口駅」~バス「永平寺門前」行、「永平寺」行

◇JR「福井駅」から直通バス「特急永平寺ライナー」約30分

◇中部縦貫自動車道「永平寺参道IC」から約5km

◇公式サイト:https://daihonzan-eiheiji.com

總持寺

◇神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-1

◇JR京浜東北線「鶴見駅」徒歩約5分

◇京浜急行線「京急鶴見駅」徒歩約7分

◇京浜急行線「花月総持寺駅」徒歩約7分

◇公式サイト:https://www.sojiji.jp