■9月26日 和歌山、日前神宮・國懸神宮(ひのくまじんぐう・くにかかすじんぐう)「例大祭」です。■

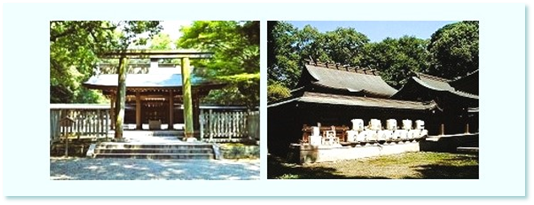

紀伊国一之宮「日前宮(にちぜんぐう)」は、「日前神宮(ひのくまじんぐう)」と「國懸神宮(くにかかすじんぐう)」の両神宮の総称です。同一境内に座す2社の大社で、和歌山県と三重県南部を含む広大な聖域です。「出雲大社(いづもおおやしろ、いずもたいしゃ)」と並ぶ、日本最古の神社とされます。

「日前神宮」は「日像鏡(ひがたのかがみ)」を御神体として「日前大神(ひのくまのおおかみ)」を奉祀し、「國懸神宮」は「日矛鏡(ひぼこのかがみ)」を御神体として「國懸大神(くにかかすのおおかみ)」を奉祀しています。

神代、天照大御神が「天岩戸(あめのいわと、あまのいわと)」に姿を隠した際に「思兼命(おもいかねのみこと)」の議に従い、種々の供物を供えて天照大御神の御心を慰めようと、「石凝姥命(いしこりどめのみこと)」を治工とし、「天香久山(あめのかぐやま)」から採取した銅を用いて、「天照大御神の御鏡(みかがみ)」を鋳造しました。『日本書紀』には、時を同じくして鋳造された天照大御神の2体の御鏡が「日前・國懸両神宮」の御神体として奉祀されたと記されています。

「神武天皇東征」のあと、「天道根命(あめのみちねのみこと)」が、初代「紀伊国造(きのくにのみやつこ、木国造、紀国造)」として紀伊国を授かり、2つの神鏡を以て紀伊國名草郡(なぐさぐん)毛見(けみ)郷の地に奉祀されたのがせられたのが「日前・國懸神宮」の起源とされています。

両神宮の祭神が「三種の神器(さんしゅのじんぎ)」に次ぐ「宝鏡(ほうきょう)」とされたため、伊勢の「神宮」に次いで朝廷からの崇敬も篤く、延喜の制には両社とも「明神大社(みょうじんたいしゃ)」に列し、祈年(としごい)・月次(つきなみ)・相嘗(あいなめ)・新嘗(にいなめ)の祭祀には天皇から「幣帛(へいはく)」(祭祀において神々に対する祈願などのために奉られるもの)を賜るほどでした。

御祭神は両宮ともに太陽神「天照大御神(あまてらすおおみかみ)」で、日前大神、國懸大神はその別名です。太陽の恩恵を生きとし生けるすべてのものに与え、人びとの「縁(えにし:良縁)」を結び、「うけい(うけひ:誓約、結婚)」の徳を授け、生活の基本を守る「家内安全」というご神徳があり、広く篤く信仰されています。

◆例大祭

毎年9月26日の例大祭は、2600年受け継がれる伝統のお祭りで、年中行事のなかでもっとも重要な祭儀です。米、酒、餅、海の幸山の幸などを11台の三方(さんぽう)に盛り、神官が手から手へと一台ずつ運んで神前に供える「献饌(けんせん)」の儀式などが行なわれ、両宮の大神ゆかりの日をお祝いし、日々のご神徳に感謝し、人びとの平和・国家安泰・五穀豊穣を祈念します。

紀伊国一之宮 日前神宮・國懸神宮

◇和歌山県和歌山市秋月365

◇JR「和歌山駅」~貴志川線「日前宮駅」徒歩1分

◇阪和道「和歌山IC」国道24号~市街方面へ約5分

◇公式サイト:https://hinokuma-jingu.com

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

出雲大社と並ぶ歴史を持つ日前神宮、國懸神宮です。和歌山市内に鎮座しています。是非参拝にお出かけください。

筆者敬白