■9月24~30日「結核・呼吸器感染症予防週間」です。■

厚生労働省では、毎年9月24~30日を「結核予防週間」としてきましたが、「呼吸器感染症」が流行する秋冬前の普及啓発のため、令和6年度(2024)から「結核・呼吸器感染症予防週間」とし、社会全体で取り組むことになりました。

「呼吸器感染症」は、結核菌やインフルエンザウイルス、コロナウイルスなどの「病原体(びょうげんたい)」への感染により、のどや肺などの呼吸器に炎症を起こす病気です。20世紀以降、「パンデミック(世界的大流行)」を起こしたのは、すべて呼吸器感染症でした。

1918~1919 スペイン風邪(5,000万人)

1957 アジア風邪(100万人)

1968 香港風邪(75万人)

2003 SARS(800人)

2009 新型インフルエンザ(28万人)

2012 MARS(500人)

2020~2022 新型コロナウイルス感染症(670万人)

(括弧内はおよその死亡者数)

「空気感染」によって広がる呼吸器感染症は、パンデミックを起こしやすく、今後も繰り返し起きると予想されます。

かつて「結核」は、「国民病」「亡国病」などと呼ばれるほど恐れられてきました。昭和24年(1949)厚生省(現・厚生労働省)は、結核の予防対策を推進する目的で、9月24~30日を「結核予防週間」と定め、普及啓蒙活動を繰り広げてきました。現在、結核は、死なない病気、治る病気になりましたが、それでも国内の患者数が年間1万人を超えるなど、身近な感染症のひとつです。

結核も呼吸器感染症も、予防対策の基本は、

・手洗い

・マスクの着用(咳エチケット)

・部屋の換気

・日常的な健康管理

・ワクチン接種

です。

「結核・呼吸器感染症予防週間」では、各自治体が普及啓発のためのポスター展示や無料の結核検診などを行なっています。とくに結核については、早期発見・早期治療が重要なことから、一年を通して検診や予防接種の窓口が開かれています。咳・たんが2週間以上続いたり、微熱や体のだるさが続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

◆3月24日「世界結核デ―」◆

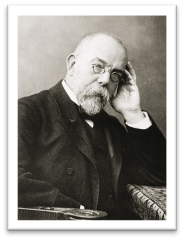

ドイツの医師であり細菌学者であるロベルト・コッホ博士(1843-1910)が「結核菌」の発見を発表したのは、明治15年(1882)3月24日のことでした。平成9年(1997)WHO(世界保健機関)は結核根絶への誓いを新たにするため、3月24日を「世界結核デ―(World Tuberculosis Day)」としました。毎年テーマを掲げ、世界中で結核予防の啓発活動が行なわれます。

WHOによると、令和3年(2021)には、世界中で1000万人の患者が結核を発症し、160万人が死亡したと推定されています。

結核は低・中所得国を中心に、特に貧困層など社会的弱者である人びとのあいだで蔓延しています。また、治療が難しい「多剤耐性肺結核」やアフリカにおける結核とHIV/AIDSの重複感染も世界的な課題となっています。

このような状況のなか、平成27年(2015)9月に国連で採択され、地球規模課題への取り組みに向けて国際社会共通の目標となった「持続可能な開発目標」のもと、2030年までに結核の世界的流行を終息するという大きな目標が掲げられました。感染症には国境はありません。結核の流行の終息を実現するために、世界のあらゆる関係者が一体となって取り組むことが求められています。

◆公益財団法人「結核予防会」:https://www.jatahq.org

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

私の知人にも、結核になったという若い人がいます。薬を飲むこと数ヶ月、無事に治りましたが、排菌(あふれ出した菌が咳や痰と共に空気中に吐き出される状態)がおさまるまで入院したり、身近な人たちにも感染していないか検査を受けてもらったりと、いろいろ大変だったそうです。

正しい知識が感染を防ぎます。他人事ではありません。咳が2週間以上とまらないときは、すぐに病院に行きましょう。人混みではマスクを着用するなど感染予防を心がけてください。

筆者敬白