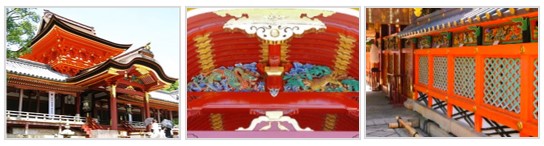

■9月15日 京都、石清水八幡宮「石清水祭(いわしみずさい)」です。■

京都府八幡市の「石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)」は、大分県宇佐市の「宇佐神宮(うさじんぐう)」、福岡県福岡市の「筥崎宮(はこざきぐう)」とともに「日本三大八幡宮」のひとつに数えられています。

「清和天皇(せいわてんのう)」即位の翌年、貞観元年(859)夏、弘法大師「空海」の弟子で南都大安寺(だいあんじ)の僧「行教(ぎょうきょう)」が「宇佐神宮」に参詣した折「われ都近く男山(おとこやま)の峰に移座し国家を鎮護せん」との神託を受けました。翌年、貞観2年(860)清和天皇の命により、男山の山頂に社殿を建立し創建とします。

「男山」は、平安京の南西(坤)の方位「裏鬼門」にあたります。「(表)鬼門」を守護していたのは「比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ)」。桂川、宇治川、木津川の3つの川の合流点の南にあって、「天王山(てんのうざん)」と対峙する交通の要衝であり、政治的にも重要な拠点でした。「石清水」の社名の由来は、男山の中腹から湧き出る石清水からといわれています。都の裏鬼門を守護する「王城守護」の神、「水運」の神として皇室・朝廷より篤い信仰を受けました。

御祭神は、

中御前に「誉田別命(ほんだわけのみこと:応神天皇)」

西御前に「比咩大神(ひめおおかみ:宗像三女神)」

東御前に「息長帯姫命(おきながたらしひめのみこと:神功皇后)」

の3柱を祀り、「八幡大神(はちまんおおかみ)」と総称します。「八幡大神」は、源氏、足利氏、徳川氏、今川氏、武田氏など、多くの武家が信仰したことから、「武神・弓矢の神・必勝の神」として崇敬されました。

現代では、松下電器産業創業者で「経営の神様」とも称された「松下幸之助(まつしたこうのすけ)」が深く信仰したことで知られます。「やわたのはちまんさん(八幡の八幡さん)」と呼ばれて親しまれ、厄除開運、必勝、商売繁盛、家内安全などの御利益を願って全国から参拝者が訪れます。

◆勅祭「石清水祭」

「石清水祭(いわしみずさい)」は、貞観5年(863)旧暦8月15日に「八幡大神」が男山の裾を流れる「放生川(ほうじょうがわ)」のほとりに魚鳥を放ち「生きとし生けるもの」の平安と幸福を願ったのが始まりとされます。「勅祭(ちょくさい)」〔※〕として斎行されたのは天暦2年(948)のこと。国家の安寧と国民の幸福が祈願されました。明治17年(1884)から新暦9月に行なわれるようになりました。

祭事は15日の午前2時「神幸祭」から始まります。午前3時頃、「御鳳輦発御(ごほうれんはつぎょ)」が行なわれます。「八幡大神」を乗せた3基の「御鳳輦」(神霊の乗り物)を中心に、約500名の神職、楽人、神人(じにん)とお供の行列が、松明や提灯の灯りだけで足元を照らし、山上の本殿から山麓の頓宮へ向かいます。

3時40分頃、行列が「絹谷殿」(4本の掘立柱で支え、四方に白絹を張り巡らした臨時の建物)に到着し、「絹屋殿着御の儀(きぬやでんちゃくぎょのぎ)」につづき、「頓宮神幸の儀(とんぐうしんこうのぎ)」が執り行なわれ、神宝御剣が殿内に移されたのち、御鳳輦が入御します。

5時30分より「幣帛(へいはく:供物)」を神前に供え国家の安泰、国民の安寧を祈念する「奉幣の儀(ほうべいのぎ)」などの儀式が順に執り行なわれます。

8時頃、放生川に魚を放つ「放生行事(ほうじょうぎょうじ)」が行なわれます。これは「宇佐神宮」の「放生会(ほうじょうえ)」にならって貞観5年(863)に始まったと伝わります。放生川に架かる「安吾橋(あんごばし:太鼓橋)」の上では、舞楽「胡蝶の舞(こちょうのまい)」が奉納されます。

午後5時より「還幸の儀(かんこうのぎ)」が執り行なわれ、6時頃、御神体は山上へ戻ります。

※勅祭(ちょくさい):天皇陛下のお使いである「勅使(ちょくし)」が直々に天皇からの供物を供えに参向する祭典のこと。「石清水祭」は、「葵祭(あおいまつり)」の名で親しまれる「賀茂祭」(京都)、「春日祭(かすがのまつり、かすがさい)」(奈良)とともに「三勅祭(日本三大勅祭)」のひとつに数えられています。全国8万社ある神社のなかで、勅祭が行なわれる神社「勅祭社(ちょくさいしゃ)は16社です。

石清水八幡宮

◇京都府八幡市八幡高坊30

◇京阪電車「石清水八幡宮駅」下車~参道ケーブル「八幡宮口駅」-「八幡宮山上駅」徒歩5分

◇公式サイト:https://iwashimizu.or.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

経営の神様と呼ばれた「松下幸之助翁」が、深く信奉した岩清水八幡宮の例祭「石清水祭」です。松明や提灯だけが灯る深夜の神幸行列、朝まだき静寂のなかで粛々と斎行される「奉幣の儀」は、高尚典雅の風と表現される「動く古典」といわれています。ぜひ一見したいものです。

読者の皆様、お体ご自愛専一の程

筆者敬白