■> 9月14~16日 鎌倉、鶴岡八幡宮「例大祭」、16日「流鏑馬神事」です。■

神奈川県鎌倉市雪ノ下(ゆきのした)に鎮座する「鶴岡八幡宮(つるおかはちまんぐう)」は、「鎌倉八幡宮」とも呼ばれ、11世紀後半に「源氏」の守り神として創建されました。

康平6年(1063)、「源頼義(みなもとのよりよし)」が「前九年の役(ぜんくねんのえき)」(永承5年頃~康平5年(1050頃~1062)に際し戦勝を祈願した京都の「石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)」の分霊を勧請し、「由比ヶ浜(ゆいがはま)」のあたり、現在「由比若宮(ゆいのわかみや)」(「本八幡(もとはちまん)」)があるところに「鶴岡宮」として祀ったのがはじまりです。

治承4年(1180)、初の武家政権「鎌倉幕府」を構えた「源頼朝(みなもとのよりとも)」が「鶴岡宮」を鎌倉に迎え「鶴岡八幡宮」とし、幕府の重要祭事を行なうようになりました。以後、鎌倉武士の守護神として崇敬されました。

御祭神は

「応神天皇(おうじんてんのう)」

「比売神(ひめがみ)」

「神功皇后(じんぐうこうごう)」

の3柱で、「八幡神(やはたのかみ、はちまんしん)」と総称されます。

記紀では「八幡神」は「誉田別尊(ほむたわけのみこと)」「品陀和氣命(ほむだわけのみこと)」などとも呼ばれ、「応神天皇(おうじんてんのう)」と同一視されます。

早くから「神仏習合」がなり、「八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ)」とも呼ばれました。「清和源氏(せいわげんじ)」「桓武平氏(かんむへいし)」をはじめ、武家に広く信仰され、「武運の神」として崇敬を集めました。武士が自分の心やことばに偽りがないことを誓う時にいう「弓矢八幡も照覧あれ」の「弓矢八幡」とは、弓矢の神である「八幡大菩薩」のことです。

「八幡神」を祀る神社は「八幡宮」「八幡神社」「八幡社」「八幡さま」「若宮神社」と呼ばれ、その数は1万社とも2万社ともいわれています。そのなかで「鶴岡八幡宮」は鎌倉幕府の初代将軍「源頼朝」ゆかりの神社として有名です。境内は「国の史跡」に指定されています。

◆「例大祭」「流鏑馬神事」「鈴虫放生祭」

「鶴岡八幡宮」では、毎年9月14~16日までの3日間、「例大祭」が行なわれます。800年以上の歴史と伝統が現在に引き継がれる、一年を通して最も重い祭事です。

14日「宵宮祭」

15日「例大祭」「神幸祭」

16日「流鏑馬神事」「鈴虫放生祭」

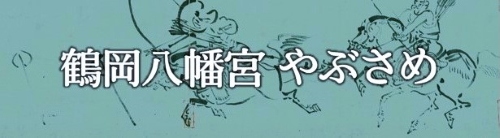

「流鏑馬神事」は、鎌倉武士の「狩装束(かりしょうぞく)」に身を包んだ射手が馬に乗り、3ヶ所の板的を「鏑矢(かぶらや)」で射ながら、約250mの馬場を駆け抜ける勇壮な神事です。「小笠原流」一門によって奉仕されます。

『吾妻鏡(あずまかがみ、あづまかがみ)』によると、文治3年(1187)8月15日、「放生会(ほうじょうえ)」に際して「源頼朝」が「流鏑馬」を始めたとされています。多くの人びとの前で「御家人(ごけにん)」たちが弓馬の技を披露する晴れの舞台でした。

「流鏑馬」は、もともとは奈良時代、宮廷を中心とする貴族で流行していた相撲、鷹狩、競馬、騎射などといった日本古来のスポーツの一種です。武家時代に入り、「武芸」の基本は「弓馬の道」とされ、「弓術(きゅうじゅつ)」「馬術(ばじゅつ)」を組み合わせた競技になりました。特に鎌倉幕府が奨励したため流鏑馬が盛んになり、神社に奉納されるようになりました。

「鈴虫放生祭(すずむしほうじょうさい)」は、「例大祭」で神前に供えた「鈴虫」を境内の「柳原神池(やないはらしんち)」のほとりに放す神事です。「放生」とは、捕らえた生き物を自然に返すことで、仏教では善行のひとつ。「鶴岡八幡宮」では、生命の尊さや季節に対する感性を大切に守り伝えようと、平成16年(2004)より始められました。

儀式は「舞殿」にて執り行なわれ、雅楽の演奏と巫女による神楽舞が奉仕されたあと、柳原神池のほとりに鈴虫が放たれます。柳原神池では、6月に「蛍放生祭」も行なわれます。

鶴岡八幡宮

◇神奈川県鎌倉市雪ノ下2-1-31

◇JR「鎌倉駅」江ノ電「鎌倉駅」徒歩10分

◇横浜横須賀道路「朝比奈IC」より約5km

◇公式サイト:https://www.hachimangu.or.jp