■9月11~21日 東京、芝大神宮「生姜祭り」「だらだら祭り」です。■

東京都港区に鎮座する「芝大神宮(しばだいじんぐう)」は、寛弘2年(1005)の創建。一時期、准勅祭社(じゅんちょくさいしゃ)とされた「東京十社(とうきょうじっしゃ)」のうちの一社で、旧社格は府社。

武蔵国日比谷郷に鎮座していたことから「日比谷神明(ひびやしんめい)」(日比谷神明宮)、また、飯倉御厨(いいくらのみくりや:後の武蔵国飯倉庄)に鎮座していたことから、「飯倉神明」(飯倉神明宮)、さらに、芝の地に住民が居留したのち「芝神明」(芝神明宮)と称されるに至りました。

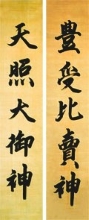

主祭神として、「伊勢神宮(いせじんぐう)」の御祭神「天照大神(あまてらすおおみかみ)」「豊受大神(とようけのおおかみ)」を祀ります。

相殿に「源頼朝公」「徳川家康公」を祀り、末社には出雲社「大国主命(おおくにぬしのみこと)」、三島社「事代主命(ことしろぬしのみこと)」、金刀比羅社「大物主命(おおものぬしのみこと)」、熊野社「伊弉冉命(いざなみのみこと)」など、16社の祭神を合祀し、稲荷社も祀られています。

鎌倉時代には「源頼朝」、江戸時代には「徳川幕府」の篤い信仰と保護下に置かれました。「江戸の産土神(うぶすながみ)」として庶民の信仰を集め、「芝の神明さま」「関東のお伊勢さま」として崇敬されました。

文化2年(1805)、町火消し「め組」の鳶職と「江戸相撲」の力士たちのあいだに喧嘩がおこり、死傷者が出ました。この事件を「め組の喧嘩」といい、実録本や講談、芝居の題材にされ、芝大神宮はその舞台としても知られます。

◆だらだら祭り(太良太良まつり)

芝大神宮の「例大祭」は、だらだらと10日間ほども続くので通称「だらだら祭り(太良太良まつり)」といいます。かつては1日間だけだった祭礼が、江戸時代に「お伊勢参り」が流行するなか、江戸で最も高名な「伊勢神宮」の分社である芝大神宮に参拝するひとが増え、それに合わせて祭礼期間も次第に伸びていったとされています。

隔年で町神輿十数基の連合渡御が行なわれるほか、不定期で本社神輿が氏子域を巡行します。鎮座日とされている「9月16日」に例祭の儀式が執り行なわれます。

鎮座当時、周辺が「生姜畑」だったことから境内や参道で盛んに販売され、「生姜市」「生姜祭り」と呼ばれ名物になりました。「生姜は穢悪(えお)を去り神明に通ず」といはれ、江戸時代、神社の二町四方に生姜の山ができ、それが3日のうちに売り尽くされたと伝えられます。江戸時代の軍学者「由井正雪(ゆいしょうせつ)」が徳川幕府に謀叛を起こし、玉川上水に毒を流したその時、たまたま上水道の上流で老女が生姜を洗っていたために江戸は助かった、という伝説から大変な人気になりました。

芝大神宮で授与される生妻は、毎月1日に神前に献じられた「御膳生姜」と呼ばれるもので、厄除け縁起物として人気があり、食せば風邪をひかないといわれています。

芝大神宮

◇東京都港区芝大門1-12-7

◇JR「浜松町駅」徒歩5分

◇都営地下鉄浅草線・大江戸線「大門駅」徒歩1分

◇都営地下鉄三田線「御成門駅」徒歩5分

◇公式サイト:https://www.shibadaijingu.com

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

芝大神宮例大祭、別称「だらだら祭り」での「生姜祭り」は、これから秋が深まり風邪の引きやすい時期に備えて、生姜の持つ身体をあたためる効果と殺菌作用で、風邪の予防をしようという神事です。秋雨前線による秋の長雨から風邪を引く人が増えると示唆しているようです。

皆様、お体ご自愛専一の程

筆者敬白