■9月9日 多賀大社「九月古例祭」古知古知相撲(こちこちずもう)です。■

滋賀県犬上郡多賀町(いぬがみぐんたがちょう)に鎮座する「多賀大社(たがたいしゃ)」は、式内社で、旧社格は官幣大社、古くから「お多賀さん」の名で親しまれる滋賀県第一の大社です。

ご祭神に

・伊邪那岐大神(いざなぎのおおかみ)

・伊邪那美大神(いざなみのおおかみ)

を祀ります。『古事記』に「伊邪那岐大神は淡海(あはうみ:「近江」のこと)の多賀に坐す」とあります。多賀町は、古今を通じイザナギ・イザナミの2大神を祀る多賀大社を中核として発展してきました。

奈良・平安時代には公家の信仰篤く、鎌倉から江戸時代にかけては武家からの信仰も集めました。明応3年(1494)「天台宗の不動院」が建立され、その後、観音院・般若院・成就院の坊人たちの活発な布教により、多賀信仰が全国各地に広まりました。

大正3年(1914)「皇祖天照大御神(あまてらすおおみかみ)」の親神であること、崇敬が全国に及ぶことから官幣大社に列格されています。

「お伊勢参らばお多賀へ参れ お伊勢お多賀の子でござる」

「お伊勢七度熊野へ三度 お多賀さまへは月参り」

との俗謡も。「お多賀の子」とは、伊勢神宮の祭神「天照大御神」のこと。天照大御神が、伊邪那岐命、伊邪那美命両神の御子であることを指しています。

「莚命長寿の神」「縁結びの神」として信仰を集めるお多賀さん。境内には寿命石の史跡があり、延命利益のあるとされる「お多賀杓子」も販売されています。

◆九月古例祭(くがつこれいさい)

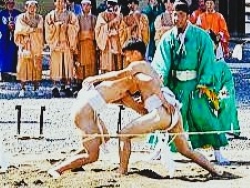

「九月古例祭(くがつこれいさい)」は、4月の「古例大祭(多賀まつり)」に次ぐお祭りで、豊年満作を感謝する秋祭りです。このお祭りでは、古来より伝わる神事相撲(しんじずもう)「古知古知相撲(こちこちずもう)」が奉納されます。

社伝によると、「応神天皇(おうじんてんのう)」の御代、「多賀大社」の神主家犬上氏の「高井主男枝尊(たかいぬしおぎのみこと)と「都恵神社(つえじんじゃ)」(滋賀県彦根市)の神守「事主美尊(ことぬしみのみこと)」が力を合わせて「伊吹山(いぶきやま)」の「八岐大蛇(やまたのおろち)」を退治した日が9月9日でした。その古事を偲んで相撲をとるようになったそうです。

本殿祭のあと、御旅所まで騎馬など約200名のお渡りが行なわれます。境内に設けられた土俵では、氏子の青年たちが東西に分かれて三番勝負を行ない、今後の豊凶を占います。東方が勝てば豊作になると伝わります。

多賀大社

◇滋賀県犬上郡多賀町多賀604番地

◇名神「彦根IC」から10分

◇名神「湖東三山スマートIC」から15分

◇JR「彦根駅」乗り換え 近江鉄道「多賀大社前」駅下車 徒歩10分

◇公式サイト:https://www.tagataisya.or.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

4月の「古例大祭(多賀まつり)」は、さながら歴史絵巻の様相です。「九月古例祭」では、神事相撲の奉納が行なわれます。「古知古知」というユニークな名称は「古い出来事を偲ぶ」という意味だそうです。

季節を重視する農事の暦は、ほとんどの現代人にはピンとこないかもしれません。古来からの行事を毎年繰り返し行なうなかで、その年の収穫に感謝し、来る年の豊作を祈ることは、心のゆとりをもたらしてくれます。

筆者敬白