■9月2~15日 敦賀、氣比神宮「氣比の長祭(けえさんまつり)」です。■

北陸の総鎮守・越前一の宮「氣比神宮(けひじんぐう)」は、大宝2年(702)の建立と伝わる祭神七座の延喜式内大社で、「伊奢沙別命(いざさわけのみこと)」に八幡の神々を祀った貴重な神社のひとつです。地元の人びとには「けえさん」と呼ばれ親しまれています。

昭和20年(1945)、「敦賀大空襲(つるがだいくうしゅう)」で、正保2年(1645)造営された高さ36尺(10.93m)の「大鳥居」だけを残して焼けてしまいましたが、戦後、「昭和の大造営」によって再建されました。

国道8号線に面して立つ大鳥居は国の重要文化財に指定され、木造の鳥居としては、奈良の「春日大社(かすがたいしゃ)」、広島の「厳島神社(いつくしまじんじゃ)」とともに「日本三大鳥居」のひとつになっています。

御祭神は、伊奢沙別命、仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)、神功皇后(じんぐうこうごう)、応神天皇(おうじんてんのう)、日本武尊(やまとたけるのみこと)、玉姫命(たまひめのみこと)、武内宿禰命(たけのうちのすくねのみこと)。

海には航海安全と水産漁業の隆昌、陸には産業発展と衣食住の平穏に霊験著しく、篤く信仰されています。「氣比」は「キビ」とも読まれ、御食国(みけつくに)の豊穣と大漁祈願が御神徳にあることから、穀類の「黍(きび)」から出た言葉が所以のようです。

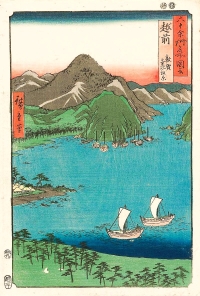

「敦賀湾(つるがわん)」に面して立ち並ぶ氣比神宮の神苑「気比松原(けひのまつばら)」は、「虹の松原(にじのまつばら、佐賀県唐津市)」「三保の松原(みほのまつばら、静岡市清水区)」に並び「日本三大松原」のひとつです。『万葉集』や『日本書紀』に詠まれるなど、古来より知られる敦賀の景勝地で「国の名勝」に指定されています。

◆氣比神宮「例大祭」…氣比の長祭

「氣比神宮の例大祭」は、北陸の歴史的年中行事として知られます。2日「宵宮祭(よいみやさい)」、3日「神幸祭(しんこうさい)」、4日「例大祭」、5~10日「後日祭」、15日の「月次祭」までの長いお祭りで、「氣比の長祭(けひのながまつり)」、俗に「けえさんまつり」と呼ばれ、敦賀市民が総出で参加します。2~4日の3日間は「敦賀まつり」として、とりわけ賑やかに盛り上がります。

2日「宵宮祭」 例祭の前夜祭です。「宵山」という山車の上で子どもたちが踊りを奉納、賑やかなお囃子とともに市内を巡行します。

3日「神幸祭」 「御鳳輦(ごほうれん)」(御祭神の仲哀天皇を祀ったお神輿)が、菊花の紋章入りの錦旗を先頭に、烏帽子(えぼし)、護衛の直垂の衛士(ひたたれのえじ)、甲冑をまとった武士の犬神人(いぬじにん、つるめそ。弦召:下級神官)、神馬に乗った神官の神職(しんしょく)、稚児、楽人を従えて、雅楽が奏でられるなか、氏子たちとともに古式ゆかしく市内を巡行します。

4日「例大祭」 祭りのシンボル、6基の「山車(やま)」が揃います。敦賀の山車は長い歴史を持ち、等身大の人形に本物の能面や甲冑を飾り付け、戦国時代の合戦における武将の勇姿を表現しているのが特徴です。

なぜこんなに長いお祭りになったのか。一説には、北陸の「総鎮守」として遠方からの参拝者が多く、各地から徒歩で氣比神宮を目指してくる人びとのために祭り期間を長くしたといわれています。期間中、市内の各商店街が趣向を凝らしたおまつり広場やカーニバル大行進、民謡踊りの夕べも見ものです。

氣比神宮

◇福井県敦賀市曙町11-68

◇JR北陸本線「敦賀駅」徒歩15分

◇北陸自動車道「敦賀IC」車10分

◇公式サイト:https://kehijingu.jp

◆「氣比の長祭」(氣比神宮):https://kehijingu.jp/matsuri/

◆「敦賀まつり」(敦賀まつり振興協議会):https://tsurugamatsuri.info

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

「日本三大松原」は種々異説などありますが、以下の4つの松原だといわれています。

気比の松原(福井県)

虹の松原(佐賀県)

三保の松原(静岡県)

舞子の松原(兵庫県)

それぞれが見事な松原として観光名所になっています。白い砂浜と青々とした松の風景を「白砂青松」といいます。海辺の松原に美しさを見出すのは日本人の感性ならではなのかもしれません。

筆者敬白