■10月31日「世界勤倹デー」です。■

大正13年(1924)10月31日、イタリアのミラノで開催された「国際貯蓄銀行協会」は、加盟国による「貯蓄会議」最終日、この日を「世界勤倹デー」(英:World Thrift Day、World Savings Day)とし、生活水準を上げて経済を活性化させるための貯蓄の大切さを謳いました。

日本には、「貯蓄の日」もあります、昭和27年(1952)「日本銀行」が、お金を無駄遣いせず大切にしようと唱え、「伊勢神宮」の「神嘗祭(かんなめさい)」(新穀を天照大神に奉げる感謝祭)にちなみ、10月17日を「貯蓄の日」に制定しました。

◆貯蓄銀行

「貯蓄銀行」は、小口貯蓄者を主たる取引先とし、比較的零細な貯蓄性貯金を扱う金融機関です。国民大衆の零細預金や定期積金を通じて資金を調達、これを公共債に運用したり、住宅資金に貸し付けたりすることを主な業務としました。

貯蓄銀行の起源は、18世紀のヨーロッパです。現在も、アメリカ・ヨーロッパ諸国では、貯蓄銀行制度を持っている国が多く、ドイツの「貯蓄銀行(Sparkasse)」やアメリカの「相互貯蓄銀行(mutual savings bank)」が有名です。

日本では、明治11年(1878)に山梨第十国立銀行が「貯蓄預金」の取扱いを始め、明治13年(1880)日本初の専業の「貯蓄銀行」として「東京貯蔵銀行」が設立されました。その後、貯蓄預金を取り扱う国立銀行や貯蓄銀行が増えていきましたが、不健全な経営のものが多く見られました。

明治23年(1890)、政府は貯蓄銀行の経営健全化のため、「貯蓄銀行条例」を公布(明治26年施行)し、厳重な規制を設けました。以後、貯蓄銀行は急速に増加。明治33年(1900)には419行、大正5年(1916)には664行に達しました。実態としては、条例施行後も依然として高利貸し的性格が強かったようです。

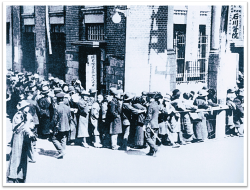

しかし、大正9年(1920)「戦後恐慌」が起こると、貯蓄銀行は深刻な打撃を受け、取付・休業銀行が続出しました。

大正10年(1921)、政府は「貯蓄銀行法」を公布(大正11年施行)、貯蓄銀行の業務範囲を貯蓄預金と一定の付随業務に限り、資金運用に厳しい制限を加えて、預金者保護に重点をおきました。これにより経営内容の改善は進みましたが、小規模の貯蓄銀行の多くは存続できず、「普通銀行」に転換または合同するものが相次ぎました。

「世界勤倹デー」を制定し、各国の貯蓄銀行が貯金を奨励したのはこの時期で、背景には世界的な大不況がありました。

昭和18年(1943)「普通銀行等ノ貯蓄銀行業務又ハ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律」によって、「普通銀行」の貯蓄銀行業務兼営が認められました。大多数の貯蓄銀行は普通銀行に吸収合併され、生き残ったのは4行のみ。昭和23年(1948)に最大手の「日本貯蓄銀行」が普通銀行に転換して「協和銀行」となり、昭和24年(1949)「青森貯蓄銀行」が普通銀行に転換したのを最後に、日本の貯蓄銀行は消滅しました。

大正時代に制定された「世界勤倹デー」です。今日では「勤倹デー」を推進する団体もなく、そんな日があることも一般的に知られていません。

戦後の高度経済成長のなかで、まるで消費が美徳であるかのように価値観が変化した現代に、「勤倹(きんけん)」という言葉は、いかにも忘れかけていた懐かしい事がらのような気さえします。「勤倹」とは、勤勉で倹約に努めるさまをいい、「勤倹貯蓄」などといった使い方をします。「倹約(けんやく)」も、かつての大量生産・大量消費の時代、さらには昭和末期から平成初期のバブルの時代を経て、ほとんど死語になりかけていました。

「勤倹」や「倹約」という言葉からはさまざまなイメージが喚起されますが、「貯金」もそのひとつです。私たち日本人は「勤倹」の名のもと、世界でも貯金の好きな国民であることがよく知られています。

貯金の目的はいったい何でしょうか。ひとつには使い道と金額がはっきりしたものがあります。子供の教育や結婚資金、自分の老後のための資金などです。もうひとつは「万が一の時のため」。病気、事故、災害といった予期せぬ出来事に備えるためです。一方で、「貯金が増えてゆくことが楽しみ」という方々もいますが、これは貯金そのものが目的で、趣味の範疇とみなしていいかもしれません。

しかし、バブル崩壊後の「失われた20年」と呼ばれる長期不況のなかで、地球規模の環境問題も叫ばれるようになり、「節約」や「倹約」が人びとにあらためて意識され、ふたたび価値を持ち始めたように思われます。

特に平成23年(2011)の「東日本大震災」以降、気候変動により温暖化が進み、ますます夏が暑くなっていることから、全国的に夏の「節電」「省エネ」が当たり前になりました。蛍光灯から消費電力の少ないLED照明へ、ガソリン車から電気自動車へ、いろいろな分野で省エネ商品が開発されています。

産業界は「脱炭素」(CO2排出量をゼロにすること)や「カーボンニュートラル」(温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること)を前提に動き、一般の人びとのあいだでも環境に関する問題やリスクが理解・共有されるようになりました。

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

日本は無資源国です。それにくわえて耕地も狭く国土の8割が山地です。豊かになるには圧倒的に不利な国土だと言わざるを得ません。勤倹、倹約、節約、省エネといったことが一人ひとりの行動に根ざしていなければ、今の日本の繁栄は続かないことでしょう。

日本は無資源国です。それにくわえて耕地も狭く国土の8割が山地です。豊かになるには圧倒的に不利な国土だと言わざるを得ません。勤倹、倹約、節約、省エネといったことが一人ひとりの行動に根ざしていなければ、今の日本の繁栄は続かないことでしょう。

今日を機会に倹約について身近な人たちと話し合ってみましょう。

筆者敬白