■10月26日「原子力の日」です。■

「原子力の日」は、昭和39年(1964)、「原子力発電への関心と理解を深める」ため、国が制定した記念日です。

・昭和31年(1956)10月26日、日本が「IAEA(国連の国際原子力機関)」への加盟を決定したこと

・昭和38年(1963)10月26日、日本で最初に原子力による発電が成功したこと

これらにちなんで10月26日になりました。

昭和38年(1963)10月26日、茨城県東海村の「日本原子力研究所(現・原子力機構)」の「動力試験炉(JPDR)」が、原子力による発電(出力2400kW)に成功し、世界で11番目の原発保有国となりました。

「原子力発電」とは、原子炉の中で核燃料を核分裂させ、その際に発生する熱エネルギーで水を水蒸気に変え、タービンを回して電気を作ることです。発電の原理は火力発電と同じです。原子炉は火力発電のボイラーにあたります。

石油石炭などの「化石燃料」が生み出すエネルギーに比べて、桁違いに大きく、わずかな量の燃料で大量のエネルギーを生み出します。また、いちど燃料を入れると、少なくとも1年間連続運転ができます。

原子力の利用目的には「平和利用」と「軍事利用」があります。原子力の利用目的を平和利用に限るため、そして、軍事利用を防止するための国際機関として創立されたのが「IAEA」です。

◆原子力三原則

昭和30年(1950)「原子力基本法」が制定され、日本の原子力政策の基本方針が定められました。

・原子力の研究・開発・利用を推進し将来のエネルギー資源を確保する

・学術の進歩と産業の振興とを図り、人類社会の福祉と国民生活の水準向上に寄与する

そのなかで、原子力の研究・開発・利用は平和目的に限るとされ、「公開」「自主」「民主」の三原則が示されました。

(1)「公開」の原則 ―― すべての事柄を公開で行なうこと

(2)「自主」の原則 ―― 日本に(軍事)機密が入り込むことを防ぐため、外国に依存せず、日本の自主性を失わないようにすること

(3)「民主」の原則 ―― 政府その他の独占的選考を防ぎ、民主的に運営すること

◆福島第一原発事故と日本の現状

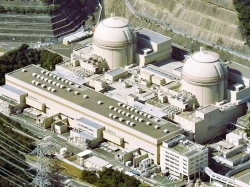

1970年代のオイルショック以降、日本はエネルギーの安定供給に関して抜本的な対策を迫られ、原子力発電の導入が進められました。平成22年(2010)、日本では54基の原子力発電所が稼働し、発電量における原子力発電の割合は28.6%を占めるまでになっていました。

平成23年(2011)3月11日に発生した東日本大震災で、東京電力・福島第一原子力発電所では、1号機、2号機、停止中の3号機が水素爆発、2号機を含めた4基がメルトダウンという痛ましい事故被害に遭い、福島県全体で最大16万5000人の住民が避難を余儀なくされました。

事故後、全国の原子力発電所は順次運転をやめ、翌平成24年(2012)5月、国内すべての原発が停止しました。同年7月、福井の「大飯原発(おおいげんぱつ)」が、関西圏の夏場の電力事情を理由に稼動を再開。その時点で原発事故調査が終わっていなかったことから、大きな社会問題になりました。

同年9月、「環境省」の外局組織として「原子力規制委員会」が発足しました。これは、これまで原子力の利用を推進してきた「経済産業省」から、安全規制部門を切り離すために新設された、独立性の高い機関です。原発の再稼働を希望する電力会社は、原子力規制委員会に申請して審査を受け、許可を得なくてはなりません。

日本のエネルギー政策の要諦は「安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性」を原則とし、福島第一原発事故以来、安全性が最優先されています。令和7年(2025)8月現在、日本では11基の原発が稼働しています(再稼働しているのは14基で、うち3基は停止中)。全発電電力量に占める割合は8.5%程度(令和5年度(2023)速報値)となっています。

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

原発の安全性の確保・脱炭素化・再生可能エネルギー開発を進めるための技術開発には、コストも時間もかかります。また、世界の政情不安が化石資源の輸入価格に大きく影響します。日本が安定したエネルギーを安定して得るには、平坦ではない不確実な道を探っていかざるをえません。さまざまな分野での技術革新が不可欠で、それには国民一人ひとりの理解と時間が必要です。

筆者敬白