■10月19日 京都、建勲神社「船岡大祭」です。■

船岡山「建勲神社(たけいさおじんじゃ)」は、明治2年(1869)創建。明治8年(1875)別格官幣社に列せられ、社地を山城国「船岡山(ふなおかやま)」に賜り、明治13年(1880)東麓に社殿を新たに造営し、明治43年(1910)山麓から山上に遷座、現在に至ります。一般には「けんくんじんじゃ」と称され、「けんくんさん」とも呼ばれて人びとに親しまれています。

御祭神は、

「贈太政大臣贈正一位 織田信長公」

「従三位左近衛中将 織田信忠卿」

戦国乱世において天下統一、朝儀復興などの事業を進めた信長公の御偉勲に対し、明治2年(1869)「明治天皇」より神社創立の宣下があり、さらに明治3年(1870)には神号「建勲(たけいさお)」の宣下がありました。国家安泰、万民安堵の神として信仰を集めます。

「船岡山」は、標高112mの優美な小山で、地形が船に似ていることから古来「船岡」と呼ばれました。東南側は建勲神社の境内、西北側は京都市が管理する「船岡山公園(ふなおかやまこうえん)」となっていて、眺望がよく、緑豊かな自然のなかに多くの史跡が残ります。

京都に「平安建都」において、中国の陰陽五行、風水思想にもとづき、龍が天空より舞い降りる地、「四神(しじん)」のひとつで北を守護する「玄武(げんぶ)」として基準点になったのが「船岡山」でした。真南の方角に「大極殿(だいごくでん)」を建築、大極殿の正面中央から南へ伸びる方向に「朱雀大路(すざくおおじ)」が整備されました。この考え方を「四神相応(しじんそうおう)」といいます。

建勲神社の境内にある「船岡妙見社(ふなおかみょうけんしゃ)」は、船岡山の地の神「玄武大神」を祀ります。

船岡山から南に眺める京都市全域は、ほぼ平安京の領域にあたります。「東山三十六峰(ひがしやまさんじゅうろっぽう)(京都盆地の東側に並ぶ36の山々)や京都市街を一望にする眺めや、春の桜、夏のつつじ、秋の紅葉と四季折々の美しい神苑の景色はすばらしく、「京都の自然100選」第1号に選ばれています。国の史跡にも指定されています。

聖徳太子や清少納言にもゆかりが深く「応仁の乱」では西軍が山城を築き、陣地となったことから周辺を「西陣(にしじん)」と呼ぶようになりました。

◆船岡大祭

永禄11年(1568)の信長上洛の日にちなみ、毎年10月19日に「船岡大祭」が催されます。「桶狭間の合戦」出陣の際に信長が謡って舞ったといわれる幸若舞(こうわかまい)の『敦盛(あつもり)』や舞楽が奉納されます。年によっては弓取り神事や放鷹術、火縄銃演武の奉納、信長ゆかりの宝物の特別展示なども行なわれます。

建勲神社

◇京都府京都市北区紫野北舟岡町49

◇京都市バス「建勲神社前」または「船岡山」徒歩9分

◇公式サイト:https://kenkun-jinja.org

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

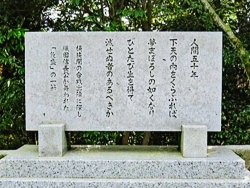

建勲神社の境内には『敦盛』の舞の一節を刻んだ歌碑があります。

人間五十年

下天の内をくらぶれば

夢まぼろしの如くなり

ひとたび生を得て

滅せぬ者のあるべきか

信長が何を思って謳い踊ったのか、想像するしかありませんが、違う時代を生きる同じ人間として、さまざまなことを思いをめぐらせます。

筆者敬白