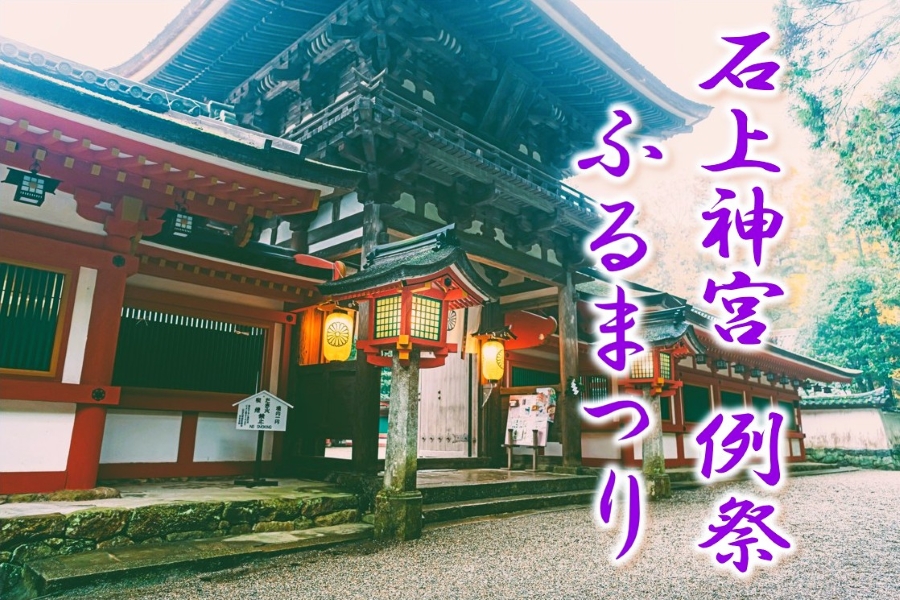

■10月15日 10月15日 天理、石上神宮(いそのかみじんぐう)「例祭(ふるまつり)」です。■

「石上神宮(いそのかみじんぐう)」は、「布留山(ふるやま)」の山麓の、飛鳥から奈良へと続く日本最古の道「山辺の道(やまのべのみち)」の中間に位置し、飛鳥時代の武門の棟梁「物部氏(もののべし)」の総氏神として、また日本最古の神社として有名です。

御祭神は、「石上大神(いそのかみのおおかみ)」と総称され、健康長寿・病気平癒・除災招福・百事成就の守護神として信仰されてきました。主祭神として

「布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ)」…神剣「韴霊(ふつのみたま)」

「布留御魂大神(ふるのみたまのおおかみ)」…神宝「天璽十種瑞宝(あまつしるしとくさのみづのたから)」

「布都斯魂大神(ふつしみたまのおおかみ)」…刀剣「天十握剣(あめのとつかのつるぎ)」

を祀ります。それぞれが神器・神宝を御神体とし、その霊威を称えます。「韴霊」は、「武甕雷神(たけみかづちのかみ)」が「葦原中国(あしはらのなかつくに)」を平定したときに持っていた剣。「天璽十種瑞宝」は、「饒速日命(にぎはやひのみこと)」が「天津神(あまつかみ)」から授けられた十種の神宝。「天十握剣」は、「素戔嗚尊(すさのおのみこと)」が「八岐大蛇(やまたのおろち)を退治した剣です。さらに、配祀神として、

「宇摩志麻治命(うましまじのみこと)」

「五十瓊敷命(いにしきのみこと)」

「白河天皇(しらかわてんのう)」

「市川臣命(いちかわおみのみこと)」

を祀ります。「宇摩志麻治命」は「饒速日命」の子で、「物部氏」の祖神とされています。

崇神天皇7年、「石上大神」が現在の地「石上布留(いそのかみふる)」の「高庭(たかにわ)」に祀られたのが「石上神宮」の始まりと伝わります。古典には「石上神宮」「石上振神宮(いそのかみふるじんぐう)」「石上坐布都御魂神社(いそのかみにますふつのみたまじんじゃ)」とも記され、「石上社」「布留社」とも呼ばれてきました。

「本殿」がなく、「拝殿」後方の「禁足地(きんそくち)」を「御本地(ごほんち)」と称していましたが、明治7年(1874)「禁足地」が発掘され、御神体の出御を仰ぎ、大正2年(1913)「本殿」が造営されました。「禁足地」は現在も「布留社」と刻まれた剣先状の石製瑞垣(みずがき)で囲まれ、昔の佇まいを残しています。

「拝殿」は、白河天皇が「鎮魂祭(ちんこんさい)」のため永保元年(1081)に宮中の「神嘉殿(しんかでん)」を寄進したものと伝わります。鎌倉時代初期の建立と考えられ、現存する最古の拝殿であり、国宝に指定されています。

◆例祭「ふるまつり」

「ふるまつり」と呼ばれる例祭は、石上神宮最大の祭典で、900年の伝統あるお祭りです。「御霊代(みたましろ)」を奉安した「御鳳輦(ごほうれん)」が御旅所へ渡御します。御旅所は「田町(旧・田村)」という場所にあることから「田村渡り(たむらわたり)」とも呼ばれます。

壮麗な神輿を中心に、奈良県最大の御鳳輦、甲冑武者、猿田彦、花鉾、奉幣(ほうへい)、衣冠姿の稚児の騎馬など、「お渡り」の行列は総勢200人に及び、華麗な時代行列が約4kmの道のりを往還します。

石上神宮

◇奈良県天理市布留町384

◇近鉄奈良線、近鉄京都線、JR桜井線「天理駅」徒歩30分

◇「天理駅」よりバス「石上神宮前」徒歩10分

◇名阪国道「天理東IC」約5分、西名阪自動車道「天理IC」約15分

◇公式サイト:https://www.isonokami.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

石上神宮の神庫(ほくら)で御神体同様に守られてきた国宝「七支刀(しちしとう)」は鉄製の剣で、その特異なかたちでよく知られています。剣身の棟には表裏合わせて60余字の銘文が金象嵌(きんぞうがん)で記されていて、明治時代から解読が続けられていました。

それが令和7年(2025)X線CT調査を初めて行ない、さらに鮮明に読み取ることができ解釈が進んだとニュースになりました。西暦369年に製作され、『日本書紀』の神功皇后52年(252)に百済から贈られた「七枝刀(ななつさやのたち)」にあたるのではないかなど諸説ありますが、非常に古い時代のものであることは確かです。

1500年以上も昔に作られたものが大切に守られ、今も引き継がれていることに人間の歴史のロマンを感じます。

筆者敬白