■10月11~13日 東京、池上本門寺「お会式」です。■

東京都大田区にある大伽藍「池上本門寺(いけがみほんもんじ)」は、「日蓮宗(にちれんしゅう)」の七大本山〔※〕のひとつ。「日蓮(にちれん)」示寂の地に建てられた霊跡です。

※日蓮宗の七大本山:「誕生寺(たんじょうじ)」(千葉県鴨川市)、「清澄寺(せいちょうじ)」(千葉県鴨川市)、「中山法華経寺(なかやまほけきょうじ)」(千葉県市川市)、「北山本門寺(きたやまほんもんじ)」(静岡県富士宮市)、「池上本門寺(いけがみほんもんじ)」(東京都大田区)、「妙顕寺(みょうけんじ)」(京都市上京区)、「本圀寺(ほんこくじ)」(京都市山科区)。

日蓮宗の「大本山」は、日蓮聖人または宗門史上の霊跡・由緒寺院のうちとりわけ重要な寺院。霊山「身延山久遠寺(みのぶさんくおんじ、山梨県南巨摩郡)」は「祖山(そざん)」です。

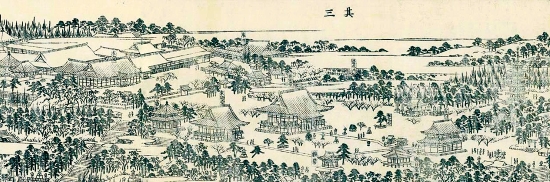

弘安5年(1282)、日蓮は病気療養のため甲斐「身延山」を下り、「常陸の湯(ひたちのゆ)」(水戸市加倉井町)へ向かいますが、その途中、病状が悪化。10月13日、武蔵国池上(大田区池上)の郷主で、日蓮の信奉者「池上宗仲(いけがみむねなか)」の館で亡くなりました。日蓮入滅後、池上宗仲は『法華経』の総字数69384字に合わせて、69384坪の寺域を寄進、寺院の基礎が築かれました。以来、池上氏の名を冠し「池上本門寺」と呼ばれるようになりました。

大堂に奉安される本尊「宗祖御尊像(祖師像)」(日蓮聖人の御尊像)の左手には、昭和36年(1961)まで『妙法蓮華経(みょうほうれんげきょう)』が捧持(ほうじ:高く捧げて持つこと)されていました。『妙法蓮華経』は、平安時代末期の紺紙金字法華経で、これは全8巻のうち、火災による焼失を免れた巻6です。現在は「霊宝殿」に収蔵されていて、毎年10月最終日曜日に行なわれる「御霊宝お風入れ」の際にのみ出陳され拝観できます。

旧大堂は、第14世「日詔」の代の慶長11年(1606)熱心な法華信者「加藤清正(かとうきよまさ)」が、慈母の七回忌追善供養のために建立したものでした。間口25間の大建築で、清正公が兜をかぶったまま縁の下を通ることができたといいます。その壮観ゆえに江戸の人びとは「池上の大堂」と呼び、これに比して「上野(寛永寺)は中堂」「芝(増上寺)は小堂」といいました。

現在の大堂は、のちの「日定」が全国を行脚し、檀信徒や関係寺院からの浄財寄進を得て、昭和39年(1964)に再建されたものです。内陣中央の大型御宮殿(建築厨子)に「日蓮聖人の御尊像」を奉安し、左に第2世「日朗聖人像」、右に第3世「日輪聖人像」を安置しています。

◆お会式(おえしき)

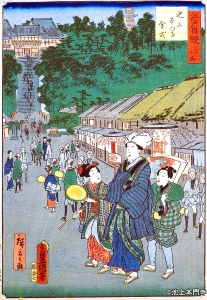

「会式(えしき)」とは、宗祖の命日に行なわれる法要行事です。日蓮宗でも全国の寺院で「お会式」が営まれますが、日蓮が入滅した霊跡である池上本門寺の「お会式」はとくに盛大で、江戸時代、町人の熱心な信徒が増えたころは、江戸市中や近郷から多くの人びとが集まりました。

11日:「第一座法要」。

12日:午前10時、「宗祖御更衣法要」 聖人の御衣を夏物から冬物にあらためます。午後からは宗祖報恩御逮夜法要が営まれます。

午後2時より「宗祖報恩御逮夜法要」 全国から集まった多くの参詣者が大堂で祈りをささげます。

午後6時頃、「万灯練供養(まんどうねりくよう)」 全国各地の万燈講中の人びとが「纏(まとい)」を振り、「提灯」をかざし、「団扇太鼓(うちわだいこ)」を叩いて、「万灯(まんどう)」をかかげます。

「万灯」は、日蓮聖人が亡くなったとき、庭先の桜(お会式桜)が時ならぬ花を咲かせたという故事に由来します。紙で作った造花で「お会式桜」を模し、灯明輝く宝塔を飾ります。例年、午前0時頃まで、百数十基の万灯が、池上徳持会館から本門寺までの約2kmにわたり総勢約3千人で練り歩きます。参詣者はひと晩で30万人を超えるといいます。

13日:午前7時「臨滅度時(りんめつどじ)法要」 六老僧のひとり「日昭(にっしょう)」が入滅を告げる鐘を打ち鳴らしたとされる「臨滅度時の鐘」にならって、貫首の手により鐘が厳かに打ち鳴らされます。

池上本門寺

◇東京都大田区池上1-1-1

◇東急池上線「池上駅」徒歩10分

◇都営浅草線「西馬込駅」徒歩12分

◇JR京浜東北線「大森駅」バス20分

◇公式サイト:https://honmonji.jp

◆「お会式」ご案内(池上本門寺)

https://honmonji.jp/oeshiki/index.html

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

池上本門寺の大堂(祖師堂)外陣の「龍」の天井画は、大田区に住んでいた日本画の巨匠、川端龍子(かわばたりゅうし)画伯が依頼を受けて描いたものですが、完成を見ることなく亡くなりました。しかし、現代日本の代表的な日本画家のひとりである奥村土牛(おくむらとぎゅう)が眼を点じて開眼供養を遂げました。未完成の龍図は画伯の遺作として今も多くの人が訪れます。

池上本門寺から1km余りのところに大田区立龍子記念館〔>公式サイト〕と龍子公園があり、龍子作品と旧宅・アトリエを見ることができます。参拝の折りに足をのばしてみてはいかがでしょうか。

筆者敬白