■10月6日(旧8月15日)「十五夜(じゅうごや)」です。■

「十五夜(じゅうごや)」とは、「旧暦15日の夜」のこと。「三五夜(さんごや)」「三五(さんご)の夜」「三五の夕べ」などともいいます。「三五」は、3と5の積が15になることから。

そして、「十五夜」というと、とくに「旧暦8月15日の夜」を指し、その夜の月を「中秋の名月(ちゅうしゅうのめいげつ)」〔※〕といいます。お供えをして月をまつり、「月見(つきみ)」をする夜です。「中秋の名月」は、暦(陰暦)の上のことなので、必ずしも天文学上の「満月(まんげつ)」になるとはかぎらず、実際の満月は1~2日遅れることが多いです。

※「中秋(ちゅうしゅう)」:「仲秋(ちゅうしゅう)」という言葉がありますが、これは、秋を3分割した「初秋・仲秋・晩秋」の真ん中、つまり「旧暦8月」にあたります。一方、「中秋」は、秋という季節全体の真ん中のことで、「仲秋」よりも大きな捉え方です。音は同じですが「仲秋の名月」とは書きません。

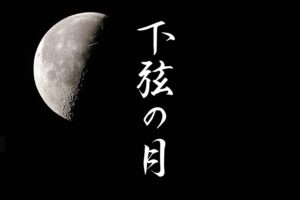

◆中秋の名月(旧暦8月15日)

秋になると空気が乾燥して月が鮮やかに見えること、月を眺めるのにほどよい気候であることから、「十五夜(旧8月15日夜)」の月は、一年でもっとも美しいとされ、「名月(めいげつ)」と呼ばれます。「月々に月見る月は多けれど月見る月はこの月の月」(よみひとしらず)とは、江戸時代後期の文献に残る歌です。

名月や畳の上に松の影 ―― 宝井其角

名月をとつてくれろと泣く子かな ―― 小林一茶

ほかに「明月(めいげつ)」「望月(もちづき)」「今日の月(きょうのつき)」「今宵の月(こよいのつき)」といった多様な表現があり、「十五夜」も「望の夜(もちのよ)」「良夜(りょうや)」などといいます。

渚なる白波見えて良夜かな ―― 高浜虚子

しみじみと立ちて見にけりけふの月 ―― 上島鬼貫

この夜、雨のせいで月が見えないことを「雨月(うげつ)」といいます。「雨名月」「雨の月」「月の雨」などとも。「吉田兼好(よしだけんこう)」は『徒然草(つれづれぐさ)』の有名な一節「花は盛りに、月は隈(くま)なきをのみ見るものかは。雨にむかひて月を恋ひ、たれこめて春の行方知らぬも、なほあはれに情け深し」で、目に見えないがゆえの情趣について綴っています。また、雲が月を隠して見えないことを「無月(むげつ)」といいます。

湖のどこか明るき無月かな ―― 倉田紘文

◆お月見

「月見」「観月(かんげつ)」は、月を眺めて賞することですが、一般には旧暦8月15日と9月13日の夜のお月見のことをいいます。お月見のお供え物は、「月見団子」、その年に収穫した芋、枝豆、柿、栗など。そして、「薄(すすき)」や秋草の花を飾ります。里芋を供える風習にちなんで「芋名月(いもめいげつ)」ともいいます。

お月見の習慣は古くからありますが、中国で陰暦8月15日の「観月」が定着したのは唐代のころとされ、月を祭る日「中秋節(ちゅうしゅうせつ)」といいます。

唐の詩人「白居易(はくきょい)」は、中秋の名月の夜、宮中にひとり宿直しているとき、月を眺めながら、遠く荊州に左遷された親友「元稹(げんしん)」を思って『八月十五日夜、禁中に独り直し、月に対して元九を憶ふ』を作りました。そのなかの有名な句で「三五夜」という言葉が使われています。

三五夜中新月色(さんごやちゅう しんげつのいろ)

二千里外故人心(にせんりがい こじんのこころ)

今宵十五夜、のぼったばかりの明月に、はるか二千里の彼方にいる君の心がしのばれる

平安時代、中国から日本にお月見の習慣が入ってきました。はじめは貴族たちが詩歌や管絃を楽しみ酒を嗜む風雅な催しでした。江戸時代には、庶民もお月見をするようになりました。芋などを供えるのは、収穫を感謝する農事でもある表れです。

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

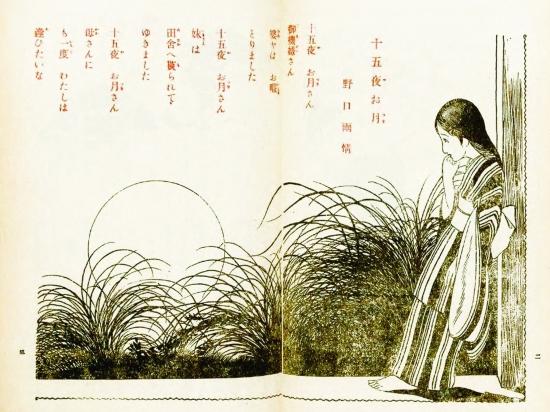

唱歌「十五夜お月さん」(大正9年)は、母親が亡くなり、小さい妹は遠い田舎へ貰われ、婆やもお暇をとって郷に帰ってしまって、あとには自分ひとりが残されたという淋しさをうたった童謡です。詩人・野口雨情(のぐちうじょう)の代表作と評されます。

「十五夜お月さん」

作詞:野口雨情 作曲:本居長世

十五夜お月さんご機嫌さん 婆やはお暇(いとま)とりました

十五夜お月さん妹は 田舎へ貰(も)られて ゆきました

十五夜お月さん母(かか)さんに も一度わたしは逢ひたいな

夏目漱石も「名月や故郷遠き影法師」と詠みました。秋という季節、そして、見上げる月の明るさ、美しさが、懐かしいひとを想う気持ちを誘うのでしょう。

十五夜の頃になると朝夕には涼しさを感じます。

お月見を企画して月に見とれ風邪などお召しにならないよう、皆様お体ご自愛専一の程

筆者敬白