■10月5日「達磨忌(だるまき)」です。■

「達磨忌(だるまき)」は、「中国禅宗の開祖」とされているインド人仏教僧「達磨大師(だるまだいし)」の命日です。「達摩」「菩提達磨(ぼだいだるま)」「達磨多羅(だるまたら)」とも。「だるま」はサンスクリット語で「法」を表します。

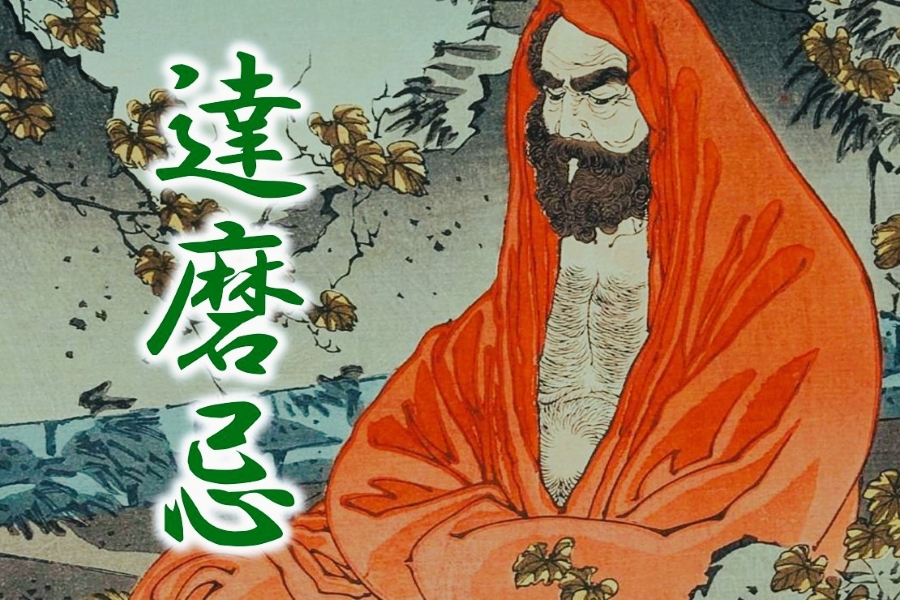

達磨大師は、5世紀後半から6世紀前半、南インド香至国(こうしこく)の第3王子として生まれ、晩年、中国に渡り、「禅」を伝えました。「般若多羅(はんにゃたら)」の法を嗣ぎ、釈迦の十大弟子のひとり「大迦葉(だいかしょう)」から数えて28代目の祖師(仏教第二十八祖)となりました。

梁の「武帝(ぶてい)」は達磨大師を招き、問いました。

「これまで多くの寺を建立し、僧侶を庇護し、仏教に帰依してきたが、どれほどの功徳があるか」

大師答えて曰く、

「功徳は無い(無功徳)」

これを「無功徳(むくどく)」といい、見返りや利益を期待することなくひたすら行なえという禅の教えを表しています。

◆「面壁九年」

老年になってから、達磨大師は中国へ渡りました。洛陽(らくよう)郊外の「嵩山少林寺(すうざん しょうりんじ)」の裏山の洞窟に住み、9年ものあいだ無言で坐禅をし続け、悟りを開いたとされています。

この故事を「面壁九年(めんぺきくねん)」といいます。「面壁」とは、壁に面して坐禅すること、または、坐禅そのもののこと。

達磨大師は弟子「慧可(えか)」を得て、『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』を伝え、「中国禅宗の祖」となりました。

「面壁九年」は、ものごとを根気よく続けることを喩える言葉にもなっています。

達磨大師は、数多の伝説や伝承が残っている一方、生没年などは未詳で、謎の多い人物です。永安元年10月5日(528年11月2日)に150歳で遷化したという説や、洛陽教学の大勢を占める他派の学徒に妬まれ毒殺されたという説などもあります。

縁起物として人気の「だるまさん」は、達磨大師の坐禅する姿を模した赤い張子の人形です。達磨大師の150年の長寿と不屈の求道人生にあやかって、転んでも起き上がる「起き上がりこぼし」になっているのだとか、面壁を続けるうちに手足が腐って落ちてしまったという伝説に因んで、丸いかたちをしているのだとか、「だるまさん」にはいろいろな謂れがあります。

10月5日(寺院によって日にちが異なります)、達磨大師の遺徳を忍び法要が行なわれます。福井の「永平寺(えいへいじ)」で2日間にわたり「達磨大師正忌(だるまだいししょうき)」が営まれるほか、各地の寺院で「達磨忌」の法要が執り行なわれます。

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

その昔、梁の武帝と達磨大師との間で交わされた問答は以下の様に伝えられています。

如何なるか是れ聖諦第一義。 (「仏法の根本義とは何でしょうか」)

磨云く、廓然無聖。 (達磨曰く「カラリと晴れ渡った大空のように、聖など何もない」)

帝云く、朕に対する者は誰そ。 (帝曰く「一体、私の前にいるあなたは誰なのでしょうか」)

磨云く、不識。 (達磨曰く「そんな事は知らない」)

「喝」「無」などは、達磨大師から発し、禅を形成したと伝わります。世知辛い現代社会で心には「無」の境地を保ちたいものです。

時節柄、お体ご自愛専一の程

筆者敬白