■10月1~5日 北野天満宮「北野祭(神幸祭・還幸祭)」です。■

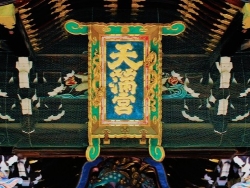

「北野天満宮(きたのてんまんぐう)」は、全国約12,000社の「菅原道真(すがわらみちざね)」を祀る「天満宮」「天神社」の総本社です。古来「北野の天神さま」と呼ばれて親しまれ、入試合格・学業成就・文化芸能・災難厄除祈願のお社として広く信仰されています。

御祭神に、

中殿に主神「菅原道真朝臣(すがわらのみちざねあそん)」

東間(ひがしのま)に「中将殿(ちゅうじょうどの)」(道真の長子「菅原高視(すがわらのたかみ)」)

西間(にしのま)「吉祥女(きちじょうにょ)」(道真正室「島田宣来子(しまだののぶきこ)」)

を祀ります。

平安時代中期、多治比文子(たじひのあやこ)〔※〕らによって北野の「右近馬場(うこんのばば)」〔※〕に道真の御霊を祀ったのが北野天満宮の始まりとされています。また、近江国の「比良宮」の禰宜(ねぎ)「神良種(みわのよしたね)」の息子「太郎丸」に道真の託宣が下り、一晩に千本の松を生やすので、そこに祀られたい旨を告げたところ、右近馬場に千本の松が生え、良種が「朝日寺(あさひでら:現「東向観音寺」)」の「最鎮(さいちん」と協力して社殿を設けたのが始まりという伝説もあります。

いずれにしても、北野の地は、平安京の「内裏大極殿(だいりだいごくでん)から見て「乾(いぬい:北西)」の方角にあたる「天門(てんもん)」に位置し、以前から農耕と深く関係する「祈雨(きう)の神」としての地主神「天神(雷神)」が祀られていたところに、道真の怨霊「火雷天神(からいてんじん)」が結び付き、災厄除けの守護神が祀られるようになったのだと考えられています。

道真は、高い身分の家柄に生まれたわけではありませんでしたが、「和魂漢才(わこんかんさい)」〔※〕の精神をもって学問に勤しみ、幼少の頃より文才をあらわし、朝廷の官吏として活躍しました。類まれな才能と人柄により、「宇多天皇(うだてんのう)」「醍醐天皇(だいごてんのう)」に重用され、右大臣の位にまでのぼりつめました。ところが、天皇を廃立して娘婿の「斉世親王(ときよしんのう)」を皇位に就けようと謀ったとされ、昌泰4年(901)「太宰府(だざいふ)」に左遷され、長男「高視」をはじめ、子ども4人が流刑に処されました。これを「昌泰の変(しょうたいのへん)」といいます。それからわずか2年ののち、道真は、衣食住もままならず、太宰府にて非業の死を遂げました。

時を経て、「藤原氏」による大規模な社殿の造営があり、永延元年(987)「一条天皇(いちじょうてんのう」の令により初めて「勅祭(ちょくさい)」が執り行なわれ、「北野の社」に「北野天満大自在天神(きたのてんまだいじざいてんじん)」の神号が贈られました。かつて下臣だった者を祀る社に「勅使(ちょくし)」を派遣するのは前代未聞のことでした。道真は「天神さま」として祀られ、寛弘元年(1004)の一条天皇の行幸をはじめ、代々皇室の崇敬を受けました。創建当時、怨霊神として祀られていた道真は、善神「天神さま」であり「皇城鎮護の神」として崇め祀られるようになったのです。

「豊臣秀吉(とよとみひでよし)」の尊崇はとくに厚く、天正15年(1587)「北野大茶湯(きたのおおちゃのゆ)」を催し、文禄2年(1593)には「朝鮮出兵」について祈願したといいます。現在の社殿は、慶長12年(1607)「豊臣秀頼(とよとみひでより)」が、本社をはじめ末社に至るまで大規模に造営したもの。「八棟造(やつむねづくり)」の本殿・拝殿(国宝)は「権現造(ごんげんづくり)」の最古のもので、「桃山建築」の代表的な遺構です。

楼門と本殿のあいだに建つ中門は「三光門(さんこうもん)」と呼ばれています。その由来は、日・月・星の彫刻があることから。しかし実際には、星の彫刻はないそうで、「七不思議」のひとつになっています。三光門には「後西天皇(ごさいてんのう)」の宸筆(しんぴつ:直筆)の勅額が掲げられています。また、「北野天神縁起絵巻(きたのてんじんえんぎえまき)」の現存する最古の原本「承久本(じょうきゅうぼん)」(国宝)をはじめ、貴重な神宝、文化財を多数所蔵しています。

江戸時代には、「寺子屋(てらこや)」に学業成就・武芸上達を目指す精神的背景として、道真の「御神影(おみえ)」が飾られました。これが、のちに「学問の神さま」「芸能の神さま」として人びとに広く知られるようになった由縁のひとつです。安永8年(1779)国学者の「塙保己一(はなわほきいち)」が国学・国史に関する一大叢書『群書類従(ぐんしょるいじゅう)』1000巻の刊行を誓ったことは有名です。

◆北野祭 神幸祭・還幸祭

「北野祭(きたのさい、きたのまつり)」の始まりは、創建翌年から私祭として行なわれてきましたが、永延元年(987)の勅祭斎行から国家の祭祀となり、「後冷泉天皇(ごれいぜいてんのう)」の時代に、8月4日の日取りで執り行なわれるようになりました。本来、「北野祭」は、8月上旬の旧暦七夕に行なわれる「御手洗祭(みたらしさい)」の禊(みそぎ)の儀式から始まり、9月4日の本祭「例祭」に至る壮大な神事でした。それは、厳粛な「神事」と、神輿を中心とした豪華絢爛な渡御列(とぎょれつ)、芸能などの「神賑(かみにぎわい)」が一体となったものでした。

しかし、「応仁の乱」により祭事の完全な執行が難しくなり、現在の「北野祭」は、神事と神輿渡御に分かれたかたちで行なわれています。北野天満宮は、令和9年(2027)の菅公が亡くなって1025年にあたって行なわれる「菅公御神忌千百二十五年半萬燈祭」に合わせて、「かつての北野祭」の再興を目指しているとのこと。

「北野祭」の神幸祭(しんこうさい)・還幸祭(かんこうさい)の渡御列と、菅公自身が大宰府で彫った木像を随行の者が持ち帰っておまつりし、秋の収穫時に野菜や穀物をお供えして感謝を捧げた祭事が混同され、いつしか俗に「瑞饋祭(ずいきさい)」として世に知られ、京都の代表的な秋祭りに数えられるようになりました。令和6年(2024)、旧儀復興の一環として、9月に斎行される「例祭」と一体の祭儀「北野祭 神幸祭・還幸祭」と名称が変更されました。

1日の「神幸祭」では、御祭神の「御霊(みたま)」を御鳳輦(ごほうれん)にて本社より西ノ京の御旅所にお遷します。2・3日目は御旅所にて「八乙女舞(やおとめまい)」の奉納や「献茶祭」などを斎行。4日の「還幸祭」で本社に戻ります。

還幸祭は特別の意味を持ち、単に「巡行を終えた天神様が本社に御帰りになる」というだけでなく、「大宰府で御隠れになった菅原道真公の御霊が神様として初めて北野の地においでになる」という由来を回顧し再現するという意味もあります。

還幸祭が行われる4日には、親類縁者を招いて御馳走を作り、晴れ着をきて、行列に供奉したり、沿道から御輿を拝んだりします。年に一度、御鎮座を思い致し、御神霊を「お迎えする」ことで、あらためて天神様に感謝する心を育んでいます。

「瑞饋祭」に登場していた「ずいき御輿」は、期間中、御旅所に展覧されます。「ずいき神輿」とは、野菜、乾物等で趣向をこらした神輿のことです。「ずいき(里芋の茎)」で屋根を葺(ふ)き、穀物や蔬菜(そさい:野菜のこと)・湯葉・麩などの乾物類で神輿の各部を隙間なく覆い飾ります。

※多治比文子(たじひのあやこ):平安時代中期の巫女(みこ)。道真の乳母(うば)をつとめていたとも伝わる。天慶5年(942)北野の「右近馬場」に社殿をかまえて菅原道真の霊を祀れとの神託をうける。文子は貧しかったため、はじめは西京(にしのきょう)の自宅近くに小祠をつくったが、天暦元年北野「朝日寺」の僧「最鎮」らの尽力で神託の地に神殿(現北野天満宮)を造立した。

※右近馬場(うこんのばば):「右近衛府(うこんえふ)」(「左近衛府(さこんえふ)」とともに、武器を携帯して宮中の警護、行幸の供奉などを司った役所)に属した馬場。毎年5月、ここで衛府や馬寮(めりょう、うまのつかさ)などから選抜された武官らによる「競馬(くらべうま)」が宮中行事として行なわれていた。日本初の競馬場とされている。

※和魂漢才(わこんかんさい):「和魂」とは、わが国固有の精神のことで、「漢才」とは漢字によって得た知識や才能のこと。日本固有の精神と中国渡来の学問。和魂漢才は、日本固有の精神を失わないで、中国の学問を教養として学び、消化・活用すべきの意。

北野天満宮

◇京都府京都市上京区馬喰町

◇市バス「北野天満宮前」下車すぐ

◇嵐電「北野白梅町」駅、徒歩約7分

◇公式サイト:https://kitanotenmangu.or.jp