■10月18日 東京、浅草観音「菊供養」です。■

聖観音宗総本山「浅草寺(せんそうじ)」の本尊は聖観音、山号は金龍山(きんりゅうざん)。浅草寺(あさくさでら)と呼ばれ親しまれ、江戸時代には徳川家康が幕府の祈願所に指定し、下町文化の中心的存在になりました。江戸三十三箇所観音霊場の札所1番。

大化元年(645)勝海上人という僧が寺を整備し、夢告により本尊を秘仏と定めたといわれます。

さらに平安時代初期の天安元年(857)、延暦寺の僧・円仁(慈覚大師)が「お前立ち」の観音像を造ったと伝わります。観音像は、高さ一寸八分(約5.5cm)の金色の像であると言われますが、公開されることのない秘仏のためその実体は不明です。

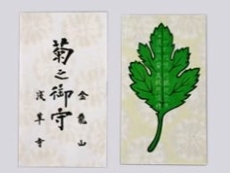

「菊供養」は、信徒の持参した献菊と、献菊されていたもの(下供菊)とを交換して供養するものです。「供華会(くうげえ)」ともいいます。

始まりは明治30年(1897)10月11日(旧暦9月9日「重陽」)。謡曲「菊慈童」には「此の妙文を(観音経八句の偈の中四句)菊の葉に、置く滴りや露の身の、不労不死の薬となって、九百歳を送りぬを、汲む人も汲まざるも、延ぶるや千年(ちせ)なるらん」とあります。これは「重陽の宴」や「菊の被綿(きせわた)」の行事となっています。

浅草寺では菊の出廻る頃、10月18日の観音薩捶の縁日を期して「菊供養」を行います。

浅草寺

◇東京都台東区浅草2-3-1

◇都営浅草線・銀座線・東武鉄道「浅草駅」徒歩5分

公式サイト:https://www.senso-ji.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

旧暦での重陽の節句近くは、ちょうど菊の開花時期です。菊人形の披露など、菊にまつわる催しやイベントが各地で開かれます。10月は秋祭りのピークで、菊供養、重陽の節句など収穫を祝うものが多いようです。

朝晩が冷え込みます。ひと雨がごとに冬の気配が濃くなります。お風邪などお召しにならないようにお体ご自愛専一の程

筆者敬白