■11月15~16日 愛知、豊川稲荷(とよかわいなり)「秋季大祭」です。■

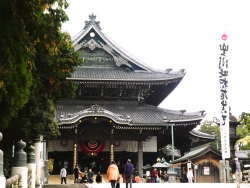

伏見稲荷大社(京都)、祐徳稲荷神社(佐賀)と並ぶ「日本三大稲荷」のひとつ、愛知県豊川市の「豊川稲荷(とよかわいなり)」は曹洞宗の寺院で、正式寺号は「円福山豊川閣妙厳寺(みょうごんじ)」といいます。「商売繁盛」の善神として広く信仰され、「稲荷寿司」発祥の地としても有名です。

本尊は「千手観世音菩薩(せんじゅかんのんぼさつ)」。鎮守として「豐川吒枳尼眞天(とよかわだきにしんてん)」を祀ります。愛称は「尊天様(そんてんさま)」。「吒枳尼天(だきにてん)」(インドの古代民間信仰に由来する仏教の女神)は「稲荷神(いなりのかみ、いなりしん)」の本地仏(ほんじぶつ)であることから、「豊川稲荷」と呼ばれるようになりました。

嘉吉元年(1441)、曹洞宗の僧「東海義易(とうかいぎえき)」を開祖として創建。当初は、三河湾に注ぐ「豊川(とよがわ)」近くの「円福ヶ丘」という高台にあり、「今川義元(いまがわよしもと)」が伽藍を整備しました。元禄年間までに現在の地に移転、現在の伽藍は江戸時代末期以降に再建されたものです。

東海義易は「寒巌義尹(かんがんぎいん)」の6代目の弟子にあたります。鎌倉時代中期の禅僧「寒巌義尹」は、曹洞宗の宗祖「道元(どうげん)」、永平寺2世「孤雲懐奘(こうんえじょう)」に師事し、曹洞宗寒巌派(法皇派)の派祖となった高僧です。弘安元年(1278)には肥後国(熊本)に名刹「大慈寺(だいじじ)」(現「大慈禅寺」)を開き、架橋などの社会事業を行ないました。

伝えるところによれば、寒巌義尹の2度めの入宋からの帰途、船で海上に出たとき、突如、空中に、稲束を背にして手に宝珠を捧げ、白狐に跨った見目麗しい霊神が現れました。そして、「オンシラバッタニリウンソワカ(唵尸羅婆陀尼黎吽娑婆訶)」と真言を唱え、「わたしは吒枳尼眞天なり。わたしの教えを守れば、苦しいことも悲しいことも、かならず喜びに変えよう。疑うことなかれ」と告げたのです。

寒巌義尹はこの出来事に深く感激し、帰国後自ら霊神の形像を刻んで、護法の善神として祀りました。そして、6代目の法孫である東海義易が、妙厳寺開創の際、寒巌義尹自作の「豐川吒枳尼眞天像」を山門の鎮守として祀り、これが「豊川稲荷」と呼ばれるそもそもの始まりとなりました。

豊川稲荷は、今川義元、織田信長、豊臣秀吉、大岡越前守忠相、渡辺崋山などの武人、文人らの篤い信仰を受け、庶民のあいだでは商売繁盛、家内安全、福徳開運の神として全国に広まり信仰を集めて、今なお年に数百万人の参拝者が訪れます。

豊川稲荷といえば「稲荷寿司」発祥の地です。豊川稲荷周辺の蕎麦屋など飲食店が、稲荷詣の参詣者にと工夫したと伝わります。

◆平八郎稲荷

東海義易禅師が妙嚴寺を開いたとき、「平八郎」と名乗る老人がひとり現れ、禅師の手伝いを申し出てよく働いた。

老人は小さな釜を持っていて、ある時はそれで飯を炊き、ある時は菜を煮、またある時は湯茶を沸かした。それが何十人分、何百人分でもその小さな釜ひとつでまかなったため、誰しもが驚き不思議に思った。そこで、ある人が一体どのような術を使っているのかと尋ねると、老人は「わたしには三百一の眷属(けんぞく)がいるので、どんなことでもできますし、どんな願いも叶うのです」とにっこり笑ったという。

老人は、禅師が遷化してから忽然と姿を消し、あとには不思議な釜だけが残された。この因縁により、世に「平八郎稲荷」と称えられるようになった。

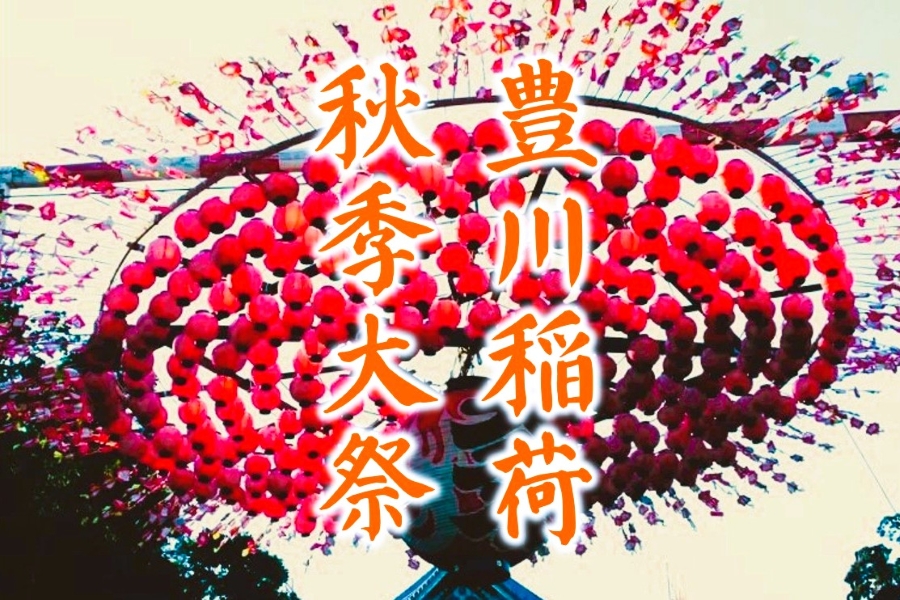

◆秋季大祭

11月第3土日、豊年感謝祭として「秋季大祭」が行なわれます。境内に高さ10m、直径5mの一対の大提灯をはじめ、大小の提灯がたくさん掲げられることから「大提灯まつり」とも呼ばれます。神輿渡御や稚児行列が賑やかに行なわれ、境内では「全国骨董市」や「青空テント市」「豊川いなり寿司大集合」のほか、各種演奏が開催されます。夜にはライトアップされ、幻想的な空間が広がります。

豊川稲荷

◇愛知県豊川市豊川町1

◇JR飯田線「豊川駅」徒歩5分

◇名鉄豊川線「豊川稲荷駅」徒歩5分

◇東名高速「豊川IC」から国道151号

◇公式サイト:https://www.toyokawainari.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

豊川稲荷は寺院で、伏見稲荷は神社です。なかなか区別は付きづらいものです。豊川稲荷には、たぬき、きつねにまつわる物語が数多く残っています。当時の人たちの自然に対する畏怖の念が、信仰になったのでしょう。

読者の皆様、時節柄お体ご自愛専一の程

筆者敬白