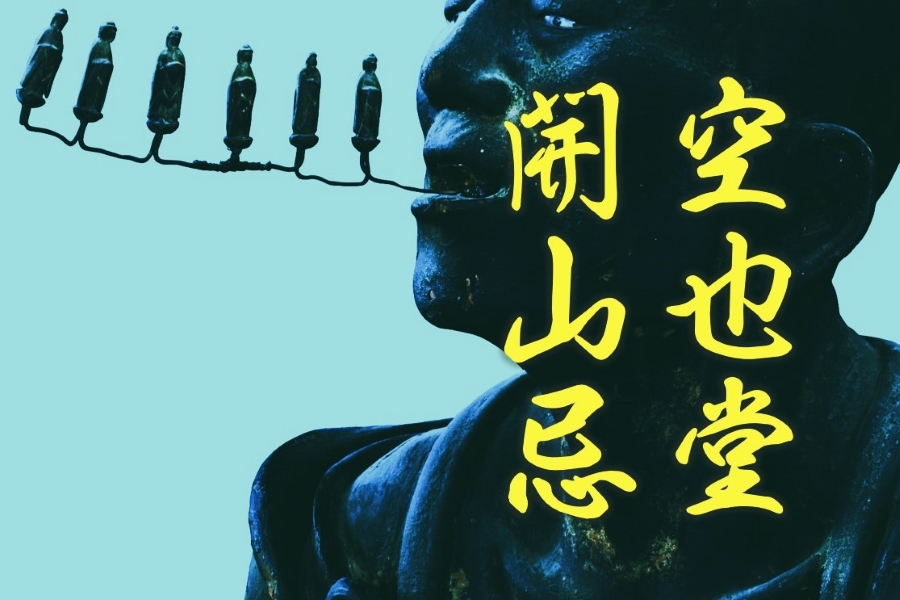

■11月9日「空也堂開山忌(くうやどうかいさんき)」です。■

「空也(くうや)」は、平安中期の念仏僧で、「こうや(弘也)」ともいいます。郷貫は不明。延喜3年(903)に生まれ、尾張国の国分寺で出家してみずから空也と名乗りました。

空也は、鉦を叩いて念仏を唱え、全国を行脚し、仏教の庶民への布教に尽力しました。そのかたわら、橋のない川には橋を架け、険阻な場所には道路を通し、灌漑のための井戸を整備するなど、社会事業を行ないました。また、野に打ち捨てられた死骸を見つけてはそれらを一ヶ所に集めて火葬にし、阿弥陀仏を唱えました。

36歳で京都に入った空也は、市中を巡りながら民衆のあいだに念仏を勧め浄土信仰を説いてまわりました。世の人びとは空也を尊敬し「市聖(いちのひじり)」「阿弥陀聖(あみだひじり)」と呼び、空也が掘った井戸を「阿弥陀井」と名付けました。

天暦2年(948)46歳のとき、比叡山に登り、天台座主「延昌」について受戒、「光勝」の号を受けましたが、その後も変わらず空也と名乗り、「聖(ひじり)」として民間で布教を続けました。囚人のために卒塔婆を建てて供養したり、親を亡くした子どもを慰め、病気を治すなど、空也のさまざまな姿が伝説として残っています。

民間のみならず貴族社会にも理想の聖として受け入れられ、左大臣「藤原実頼(ふじわらのさねより)」をはじめ多くの貴族が結縁(けちえん)しました。京の町の家の門にはったという「ひとたびも南無阿弥陀仏といふ人のはちすの上にのぼらぬはなし」(いちどでも南無阿弥陀仏と称えたならば、誰でも死後、極楽浄土の蓮台の上に成仏できる)という歌は、勅撰和歌集(天皇や上皇の命により編纂された歌集)の『拾遺和歌集(しゅういわかしゅう)』にも収められています。

空也は、ひたすら「南無阿弥陀仏」と口で称える称名念仏(しょうみょうねんぶつ)を日本において記録上初めて実践したとされ、のちの「一遍(いっぺん)」をはじめとする布教僧などに大きな影響を与えました。踊念仏(おどりねんぶつ)、六斎念仏(ろくさいねんぶつ)の開祖ともいわれますが、確かではありません。ただし、空也が創建した「六波羅蜜寺(ろくはらみつじ)」には、踊り念仏の「空也踊躍念仏(くうやゆやくねんぶつ)」が受け継がれ、国の重要無形文化財に指定されています。

京都に疫病が流行したとき、世人に呼びかけ、十一面観音像、梵天・帝釈天、四天王の像を造り、『大般若波羅蜜多経(だいはんにゃはらみったきょう)』600巻の書写をする願を発しました。応和3年(963)大願成就し、賀茂の河原で盛大な供養が行なわれ、その地に「西光寺」(現在の六波羅蜜寺)が建てられました。天禄3年(972)空也は西光寺で70歳の生涯を終えました。

◆福茶(ふくちゃ)

天暦5年(951)、村上天皇(むらかみてんのう)の御代に、京都に流行した悪疫退散のため、六波羅蜜寺の空也上人が自ら十一面観音像を刻み、車に乗せ、これを引いて市中を廻りました。このとき、仏前にお供えしていた小梅干しと結び昆布を入れたお茶を病人に飲ませたところ、多くの者が回復し、ほどなく疫病は鎮まったと伝わります。

以来、村上天皇はこの徳にあやかり、毎年正月元旦にこのお茶を飲むようになりました。このことから「皇服茶(王服茶、おおぶくちゃ)」と呼ばれるようになり、一般の人びとも飲むようになって、転じて「大福茶(おおぶくちゃ、だいふくちゃ、だいぶくちゃ)」と呼ばれるようになりました。

京都では今も正月三賀日に、小梅、結び昆布、黒豆などを湯呑みに入れ、大福茶をそそいで服し、一年の邪気を払って新年を祝福する習慣があります。節分には、大豆を炒った福豆を加えます。

「空也堂(くうやどう)」は、正式には「紫雲山光勝寺極楽院(しうんざんこうしょうじごくらくいん)」と号する天台宗の寺院です。空也上人を本尊とするため「空也堂」と呼ばれます。天慶2年(939)空也上人の開創と伝わり、当初は、三条櫛笥(くしげ)にあったため「櫛笥道場」とも「市中道場」とも呼ばれました。

毎年11月第2日曜日、空也上人を偲んで「開山忌(空也忌)」の法要が営まれます。「王服茶」の献茶式のあと、空也僧による「歓喜踊躍念仏(かんぎゆやくねんぶつ)」と「六斎念仏(ろくさいねんぶつ)焼香式」が奉納されます。

光勝寺極楽院「空也堂」

◇京都市中京区蛸薬師通堀川西入る亀屋町288

◇阪急京都線「大宮駅」徒歩9分

◇京福嵐山本線「四条大宮駅」徒歩9分

◇京都市営地下鉄東西線「二条城前駅」徒歩10分

◇阪急京都線「烏丸駅」徒歩10分

◇「空也堂」(京都市観光協会)」:https://ja.kyoto.travel/tourism/single02.php?category_id=9&tourism_id=166

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

開山忌に参加してみると楽しい雰囲気の踊念仏、焼香式になります。影響を受けた一遍上人が、各地を行脚して辻説法に道徳的規範を教えながら、橋や道路を作った気持ちがわかります。人が喜ぶことに尽力できることは、尊いことなのでしょう。

季節の変わり目です。お体ご自愛専一の程

筆者敬白