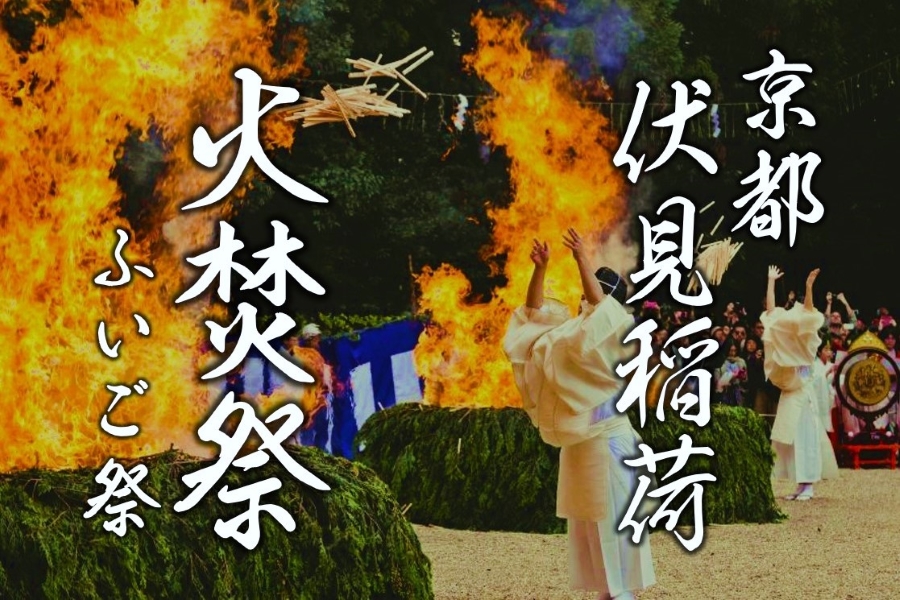

■11月8日 京都、伏見稲荷「火焚祭(ふいご祭)」です。■

「伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)」は、全国4万社ある稲荷神社(いなりじんじゃ)の総本宮で、1300年以上の歴史があります。式内社(名神大)、二十二社の上七社の一社で旧社格は官幣大社。

稲荷山(いなりやま)の麓に本殿を置き、稲荷山全体を神域としています。崇敬者が祈りと感謝の念を、奥社参道に鳥居の奉納をもって信仰を表す「千本鳥居(せんぼんとりい)」は、国の内外から多くの観光客が訪れる人気スポットです。

主祭神に「宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)」を祀り、「佐田彦大神(さたひこのおおかみ)」「大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)」「田中大神(たなかのおおかみ)」「四大神(しのおおかみ)」を配祀します。

御神徳は「衣食住ノ太祖ニシテ萬民豊楽ノ神霊ナリ」(稲荷谷響記)、また「上ハ天子ヨリ下ハ萬民ニイタル幸福豊楽ノ神明ナリ」(十五箇條口授伝之和解)とあります。平安の昔から、「稲荷山」が民衆信仰の「お山」であり、今日では、商売繁昌・産業興隆・家内安全・交通安全・芸能上達の守護神として信仰をあつめます。

御神号は「イナリ」を「伊奈利」と記。「イナリ」とは、「イネナリ」「イネニナル」のつづまったもので、人間生活の根源であった「稲(イネ)」によって、天地の霊徳を象徴した古語とされています。ちなみに「伏見」は「伏水」だったそうで、伏見の山にはたくさんの滝があります。

◆火焚祭(ふいご祭)

秋の収穫後、五穀の豊饒を感謝する祭り「火焚祭(ひたきさい)」は、万物を育てたもう稲荷大神のご神恩に感謝する祭典で、古来より伝統ある行事として広く知られます。伏見稲荷代謝の「火焚祭」は、俗に「ふいご祭」と呼ばれ、各地で行なわれる火焚祭のなかでも特に有名です。

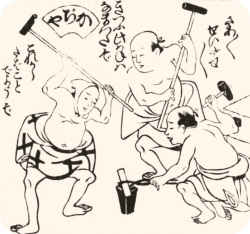

稲荷神社は鍛冶の守護神とされ、鍛冶屋、鋳物屋など火を使う職業の人びとの信仰を集めています。もともと御火焚(おひたき)は江戸時代から京都を中心に行なわれてきた神事で、「ほたけ」「おほたけ」ともいい、火の持つ霊力によって願いが叶うといわれます。

参拝者は、平素の罪や穢れを祓い心身を清めるため、「火焚串」を奉納します。本殿で神事が執り行なわれたのち、神苑斎場にて全国崇敬者から奉納された数十万本の「火焚串」を焚きあげます。宮司以下神職をはじめ参列者一同、大祓詞を奉唱し、罪障消滅、万福招来を祈ります。

伏見稲荷大社

◇京都市伏見区深草藪之内町68

◇JR「稲荷駅」下車すぐ

◇市バス「稲荷大社前」下車 徒歩約7分

◇京阪電車「伏見稲荷駅」下車 徒歩約5分

◇公式サイト:https://inari.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

毎年11月8日になると、火造り場の火を落として、しめ縄を張り、ふいごの横にお神酒や鯛や野菜やみかん、そして炎の形の焼印を押した紅白まんじゅうをお供えしました。お赤飯を炊いて、紅白まんじゅうとみかんを添えて工場周辺のご近所に配ります。ふいご祭りを「おひたきさん」と呼んでいました。

御火焚祭は、鋳物師や鍛冶屋にとっては、ふいご祭と同化していたのです。とくに京都では、稲荷信仰と重なりあって、火造り場には火の神さまである愛宕神社のお札と、お稲荷さんの神棚が並んで祀られました。

炎の力を利用した鍛冶職人が炎に感謝して長い間、お祭りしていたようです。最近では、仕事に感謝の祈りができる方が減ってきています。社会に役立つ仕事に誇りを持ちましょう。

読者の皆様、お体ご自愛専一の程

筆者敬白