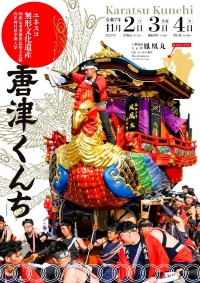

■11月2~4日「唐津くんち」です。■

寛文年間(1661~1673)頃に始まったと伝わる「唐津くんち」は、「唐津神社(からつじんじゃ)」の秋季例大祭です。「長崎くんち」「博多おくんち」とともに「日本三大くんち」に数えられます。「くんち」は「供日」と書くことから収穫感謝の意。また、「九日」「宮日」と書くことから神社の祭礼の日を指す意味もあります。

唐津のまちの中心部に鎮座する「唐津神社」は、

一之宮に「住吉三神(すみよしさんじん):底筒男命・中筒男命・表筒男命」、

二之宮に「神田宗次公(こうだむねつぐこう)」、

相殿に「水波能女神(みずはのめのかみ)」

を祀ります。

創建は、天平勝宝7年(755)「孝謙天皇(こうけんてんのう)」の御代と伝わります。「神功皇后(じんぐうこうごう)」〔※〕が三韓(さんかん)への渡海に際して「住吉三神」に道中安全を祈願し、帰朝後、御神徳に感謝して「松浦」の海浜に宝鏡を縣げて三神の霊を祀ったのが始まりとされています。

※神功皇后の三韓征伐(さんかんせいばつ):「仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)」の没後、「神功皇后」が「新羅(しらぎ)」に出兵し、朝鮮半島の広い地域(三韓)を服属下においたとする伝承で、「住吉三神」は神功皇后にたびたび神託(しんたく)を告げたとされています。対馬海峡に面する北部九州は、古くからアジア大陸との交流の門戸として盛えた地域で、神功皇后にまつわる史跡や伝承が数多く残されています。

「唐津」は、九州の北西部に位置し、古くは「末廬(まつろ)」や「末羅(まつら)」と呼ばれ、唐(韓・唐)などの大陸との窓口(津・港)でした。多くの生命を育む豊かな海「玄界灘(げんかいなだ)」を臨み、深く清らかな自然の山々に守られた地。優雅かつ雄厳な自然の神韻と、万葉の風・桃山文化の薫りを感じる歴史浪漫に満ちた土地です。

◆唐津くんち

11月2日「宵曳山(よいやま)」は、いわゆる「宵宮」で、宵の刻に曳山が万燈を灯して各町より神社に揃います。

3日「御旅所神幸(おたびしょしんこう):神幸祭」では、神輿2基に供奉して、御神宝の曳山が従い氏子区内を巡幸します。「曳山(ひきやま)」は漆の「一閑張り(いっかんばり)」という技法で作られ、笛や太鼓、鉦(かね)のお囃子にあわせて「エンヤエンヤ」「ヨイサヨイサ」の掛け声とともに町内を練り歩きます。勇壮にして華麗な唐津くんちの一番の見所です。

4日「翌日祭(よくじつさい):町廻り」では神輿は出ません。曳山がゆっくりと市内を巡行します。

14台の曳山のモチーフは、獅子や龍、浦島太郎と亀、兜など昔話に登場する馴染み深いものです。江戸末期から明治にかけて町人たちによって作られました。

高さ約7m、重量2~5t、赤・青・金など極彩色に美しく化粧された曳山を、揃いの法被姿に身を固めた若者たちが威勢よく市内を曳き回す様はまさに現代の絵巻物です。佐賀県重要有形民族文化財指定。国の重要無形民族文化財指定。

期間中は約50万人の人出で賑わいます。道中に演奏されるお囃子を「曳山囃子(ひきやまばやし)」といい、環境省の「残したい日本の音風景100選」にも選ばれています。

唐津神社

◇佐賀県唐津市南城内3-13

◇JR「唐津駅」徒歩10分

◇「唐津駅」から昭和バス「曳山展示場」下車徒歩1分

◇公式サイト:https://www.karatsu-jinja.org

◇「秋の大祭(唐津くんち)」:https://www.karatsu-jinja.org/kunti

◆唐津くんち(唐津観光協会):https://www.karatsu-kankou.jp/feature/karatsukunchi/

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

茶の湯の世界に「一楽二萩三唐津(いちらく・にはぎ・さんからつ)」という言葉があります。京都の「楽焼(らくやき)」、山口県萩市の「はぎやき」、そして佐賀県唐津市の「唐津焼」です。唐津焼は、神功皇后の三韓征伐の際に連れてきた高麗小次郎冠者(こじろうかじゃ)が、唐津で陶器を作り始めたのが始まりと伝わります。桃山時代には焼き物の一大産地として栄えた唐津。古代、朝鮮半島を経由して日本に入り広がった文化や技術の入口のひとつが唐津だったのです。

筆者敬白