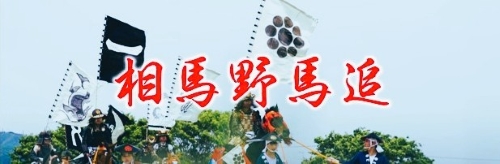

■5月24~26日「相馬野馬追(そうまのまおい)」です。■

「相馬野馬追(そうまのまおい)」は、福島県相馬市・南相馬市・浪江町で行なわれる妙見三社(相馬中村神社、相馬太田神社、相馬小高神社)の合同祭礼です。甲冑に身をかためた約400騎の騎馬武者が、腰に太刀、背に旗指物をつけて野原を疾走する、豪華絢爛で勇壮な時代絵巻を繰り広げます。

中村藩(なかむらはん)の藩主「相馬氏(そうまし)」は、もともと桓武平氏(かんむへいし)の流れをくむ「千葉氏(ちばし)」を祖とします。千葉氏は「妙見(みょうけん:北極星)」を軍神として崇めて結束を固め、一族が移住するときには必ず妙見を伴いました。そのため、相馬中村藩にも領内・城内にいくつもの妙見宮がつくられ、武家のみならず庶民にも信仰されてきました。

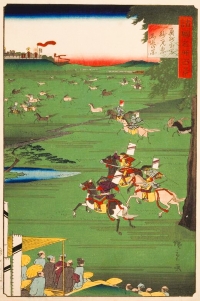

「野馬追(のまおい)」は、相馬氏の遠祖「平将門(たいらのまさかど)」が、領内の下総国(千葉県北西部)に野馬(野生馬)を放ち、敵兵に見立てて軍事訓練を行なったことに始まると伝わります。そして捕らえた馬を神馬とし、氏神である妙見に奉納したのです。鎌倉幕府成立後はこういった軍事訓練ができなくなりましたが、中村藩では妙見社の神事として野馬追を続け、江戸時代には藩主相馬家の年中行事として祭典化しました。相馬の野馬追は、江戸時代から人気があり、多くの旅人たちが見物にやってきたそうです。

明治維新の廃藩置県により中村藩が消滅し、武家行事だった「野馬追」は妙見三社の神事に変わりました。それまで文字通り「野馬」を追っていたのが、新競技「神旗争奪戦」を行なうようになりました。藩主の前で馬術の腕前を披露する調馬訓練「宵乗り(よいのり)」は、馬の速さを競う「甲冑競馬」に変わりました。さらに、神事になったことで、神輿の行列も行事に加わりました。

こうして「相馬野馬追」は時代の変化に合わせて現在のかたちとなり、3日間でのべ十数万人もの人びとが訪れる有名な伝統行事となりました。令和6年(2024)からは、猛暑対策のため、それまでの7月開催を改め、毎年5月の最終土・日・月曜日の3日間に行なわれています。

◆1日目

「お繰出し(おくりだし)」相馬中村神社、相馬太田神社、相馬小高神社の相馬三妙見神社で「出陣式」が執り行なわれ、御本陣であるメイン会場の「雲雀ヶ原祭場地(ひばりがはらさいじょうち)」へと出陣します。

◆2日目

「お行列(おぎょうれつ)」南相馬市原町区の「野馬追通り」を、約400騎の騎馬武者たちが3km先の御本陣「雲雀ヶ原祭場地」を目指し進軍します。総大将、軍師、郷大将、侍大将、軍者、組頭、螺役長などの役付騎馬が整然と駒を進めます。

「お行列(おぎょうれつ)」南相馬市原町区の「野馬追通り」を、約400騎の騎馬武者たちが3km先の御本陣「雲雀ヶ原祭場地」を目指し進軍します。総大将、軍師、郷大将、侍大将、軍者、組頭、螺役長などの役付騎馬が整然と駒を進めます。

「甲冑競馬(かっちゅうけいば)」正午、陣螺(じんがい:ほら貝)・陣太鼓が鳴り響くと、兜を脱ぎ、白鉢巻を締めた騎馬武者たちが、砂埃舞うなかを人馬一体となり先祖伝来の旗指物(はたさしもの)をなびかせて、勇壮果敢に疾走します。

「神旗争奪戦(しんきそうだつせん)」13時、陣螺を合図に満を持していた数百騎の騎馬武者達が集結し号砲一発、花火で天中高く打ち上げられた2本の御神旗めがけて突進し奪い合います。まさに合戦さながらの奪い合いの末、御神旗を手中におさめた騎馬武者には、武勲を称え惜しみない拍手が送られます。

◆3日目

「野馬懸(のまかけ)」相馬小高神社で、神前に馬を捧げます。放たれた野馬を神社境内に追い込み、白装束の御小人(おこびと)が素手で神馬を捕らえ神前に奉納する古式に則った行事です。将門の伝説を継承した相馬氏が、氏神「妙見」に神馬を奉納するという伝統をいまに伝えている「野馬懸」は、相馬野馬追が国の重要無形民俗文化財に指定される重要な要因となりました。

「野馬懸(のまかけ)」相馬小高神社で、神前に馬を捧げます。放たれた野馬を神社境内に追い込み、白装束の御小人(おこびと)が素手で神馬を捕らえ神前に奉納する古式に則った行事です。将門の伝説を継承した相馬氏が、氏神「妙見」に神馬を奉納するという伝統をいまに伝えている「野馬懸」は、相馬野馬追が国の重要無形民俗文化財に指定される重要な要因となりました。

◆相馬野馬追公式サイト(相馬野馬追執行委員会):https://soma-nomaoi.jp

◆相馬野馬追(南相馬市):https://www.city.minamisoma.lg.jp/tourist/events/nomaoi/index.html

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

相馬野馬追に参加する馬たちの半数は地元で飼育されていて、祭礼期間中だけほかの地域から借りてくるとのこと。何百頭もの馬の飼育を続けていくためには労力と経費、そして愛情が必要です。相馬の人びとは馬をとても大切にしているのでしょう。野馬追の馬たちが毛艶よく生き生きとしていることからもそれが感じられます。

いまや相馬野馬追は外国人観光客にも人気の大イベントに成長しました。雨天決行とのことですが、群衆のなかで傘を差すのは危ないので、雨合羽の用意をお忘れなく。

筆者敬白