■5月18~19日 大津、三井寺「千団子祭(せんだんごまつり)」です。■

滋賀県大津市園城寺町にある天台宗寺門派の総本山「園城寺(おんじょうじ)」は、一般に「三井寺(みいでら)」と呼ばれます。山号は「長等山(ながらさん)」と称し、開基は大友皇子(おおとものおうじ)の子「与多王(よたのおおきみ)」と伝えられます。

本尊は「弥勒菩薩(みろくぼさつ)」。平安時代、第五代天台座主・円珍和尚(智証大師)によって天台別院として中興されました。比叡山「延暦寺(えんりゃくじ)」を「山門(さんもん)」というのに対して「寺門(じもん)」と呼ばれます。

通称の「三井寺(みいでら)」は、この寺に涌く霊泉が、天智・天武・持統の三代の天皇の産湯として使われたことから「御井(みい)」の寺と言われていたものが転じたとも、あるいは、智証大師が霊泉の水を三部灌頂(かんじょう)の法水に用いたことから、弥勒菩薩がこの世に下って人びとを救済するという「弥勒三会(みろくさんね、さんえ)」の暁を待つ意味だともいわれています。

東大寺・興福寺・延暦寺とともに「本朝四箇大寺(ほんちょうしかだいじ)」に数えられ、古典文学で「寺」といえば三井寺のことを指したほどでした。「北政所(きたのまんどころ)」によって竣功した金堂、翌年竣功の勧学院(かんがくいん)客殿、翌々年竣功の光浄院(こうじょういん)客殿などの建造物、「日本三不動」のひとつである「黄不動(きふどう:全身が黄色の不動明王立像の仏画)」などの寺宝も多く、国宝と重要文化財が100点を超え、平成27年(2015)には、「琵琶湖とその水辺景観-祈りと暮らしの水遺産」を構成する文化財として「日本遺産」にも認定されています。

三井寺には4つの鐘があり、そのうち「慶長の大鐘」は、近江八景のひとつ「三井の晩鐘(みいのばんしょう)」として有名です。

◆千団子祭

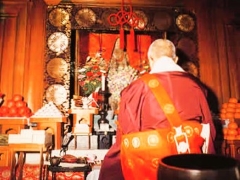

「千団子祭(せんだごまつり)」は、三井寺の「護法善神(ごほうぜんじん)」である「鬼子母神(きしもじん・きしもしん)」の祭礼です。千個の団子を供えることから「千団子祭」と呼ばれ、600年以上続く伝統的な祭礼として大津の人びとに親しまれています。

護法善神とは、仏法および仏教徒を守護する神々のこと。仏教が日本に伝わると、神仏習合(しんぶつしゅうごう)思想のもと、日本の神々も「権現(ごんげん)」と呼ばれ、護法善神に取り入れられて祀られるようになりました。

三井寺の守護神「鬼子母神」は、従来、人間の子を奪い食する悪鬼でしたが、釈迦がこれを聞き、母神の子を鉢で隠したところ、狂髪、啼哭して悲しみました。「千人もの子どもがいてさえ、その中のひとりでもいなくなれば悲しむのに、人間の子どもを奪って食べれば、その子の親はどんなに悲しむことだろう」と釈迦が慈愛を垂れたところ、鬼子母神は深く懺悔して仏法を守護し、子どものない者には子どもを授け、病気を癒し、一切の障碍から子どもを守ることを誓いました。以後、善女神になったといわれています。

境内の護法善神堂に祀られている「護法善神立像(ごほうぜんしんりゅうぞう)」(重要文化財)は、左手に柘榴(ざくろ)を持ち、唐風の衣装をまとって立つ女神の姿をしています。千団子祭では、鬼子母神の供養として柘榴が供えられ、子どもの無事成長、無事安産を祈願します。放生池では亀の放生が行なわれるほか、植木市・苗市も開かれ、境内は訪れるひとでにぎわいます。

三井寺

◇滋賀県大津市園城寺町246

◇JR東海道本線(琵琶湖線)「大津駅」バス

◇名神高速道路「大津IC」湖岸道路経由約10分

◇公式サイト:http://www.shiga-miidera.or.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

時代は違っても子を思う親の気持ちには、古今変わりありません。三井寺千団子祭を機会に鬼子母神の母心に触れましょう。

皆様、もうすぐ梅雨、季節の変わり目です。

お体ご自愛専一の程

筆者敬白