■京都「葵祭(あおいまつり)」です。■

「京都三大祭」のひとつ「葵祭(あおいまつり)」は、「賀茂御祖神社(下鴨神社)」と「賀茂別雷神社(上賀茂神社)」の例祭で、正式には「賀茂祭(かもさい)」といいます。本来は陰暦4月の酉の日に行なわれていましたが、現代では5月15日(陰暦4月の中の酉の日)に行なわれています。石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)の「南祭(みなみまつり)」に対して「北祭(きたまつり)」とも呼ばれています。

「賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)」は、平安期以前の創祀で京都最古の社のひとつです。旧社格は官幣大社で、現在は神社本庁の別表神社。山城国(やましろのくに)一の宮と崇められ、国事を祈願し、国民の平安を祈ります。祭神は「玉依媛命(たまよりひめのみこと)」「賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)」。通称「下鴨神社(しもがもじんじゃ)」として広く親しまれています。

「賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)」の御祭神「賀茂別雷大神(かもわけいかづちのおおかみ)」は、神代の昔、およそ2,600年前に本殿の北北西にある「神山(こうやま)」に降臨したと伝わります。第40代天武天皇6年(677)に現在の地に造営されました。通称「上賀茂神社(かみがもじんじゃ)」。下鴨神社と同じく京都最古社のひとつです。厄除、八方除、方除、必勝の神、電気産業の守護神として全国より信仰を集めます。

下鴨神社と上賀茂神社は、古代氏族の「賀茂県主氏(かものあがたぬしうじ:賀茂氏)」の氏神を祀る神社として、「賀茂神社(賀茂社)」と総称されます。賀茂氏(かもうじ)は、代々賀茂神社に奉斎し、山城国葛野郡・愛宕郡を支配していました。同じ山城国を本拠とする秦氏(はたうじ)との関係が深いとされています。賀茂神社は奈良時代には既に強大な勢力を誇っていました。

下鴨神社(賀茂御祖神社)

◇公式サイト:https://www.shimogamo-jinja.or.jp

上賀茂神社(賀茂別雷神社)

◇公式サイト:https://www.kamigamojinja.jp

◆葵祭

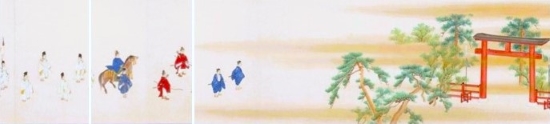

下鴨神社と上賀茂神社の例祭「葵祭(賀茂祭)」は、今から約1500年前に始まったとされています。平安時代「まつり」といえば「賀茂祭」のことをさしました。庶民の祭りである「祇園祭(ぎおんまつり)」に対して、賀茂祭は貴族たちが見物に訪れる貴族の祭りでした。5月初旬からさまざまな行事(前儀)が行なわれ、5月15日には平安装束をまとった人びとが練り歩く「路頭の儀(ろとうのぎ)」が開催されます。

「路頭の儀」は、天皇の使者である「勅使(ちょくし)」が、下鴨、上賀茂の両神社に参考する道中を再現します。近衛使代(このえのつかいだい:勅使)をはじめ、検非違使(けびいし)、内蔵使(くらづかい)、山城使(やましろつかい)、牛車、風流傘(ふりゅうがさ)、斎王代(さいおうだい)など、馬36頭、牛4頭、500余名の行列が古の姿そのままに、京都御所「建礼門(けんれいもん)」前より出発し、下鴨神社を経て、上賀茂神社までのおよそ8kmの道のりを王朝絵巻さながらに歩いてゆきます。

行列の御所車(ごしょぐるま)や勅使、供奉者(ぐぶしゃ)の衣冠などには緑の葉が飾られます。これを「葵桂(あおいかつら、きっけい)」といい、下鴨神社と上賀茂神社の神紋「二葉葵(ふたばあおい)」の葉を絡ませたものです。これが「葵祭」と呼ばれる由縁です。

『源氏物語』に、光源氏の正妻「葵の上(あおいのうえ)」と愛人「六条御息所(ろくじょうのみやすんどころ、ろくじょうみやすどころ)」が行列を見物するため牛車をとめる場所を争ったという「車争い」のエピソードが描かれています。

今も昔も、この雅な行列をひと目見ようと沿道に集まる多くの人でにぎわいます。

◆「葵祭」(京都市観光協会):https://ja.kyoto.travel/event/major/aoi/

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

「葵祭」は京都三大祭りのひとつで、見どころは路頭の儀。風雅な王朝行列は平安時代にいざないます。初夏の風がさわやかな、絶好の祭り日和です。是非お出かけ下さい。

もうすぐ梅雨。季節の変わり目です。

お体ご自愛専一の程

筆者敬白