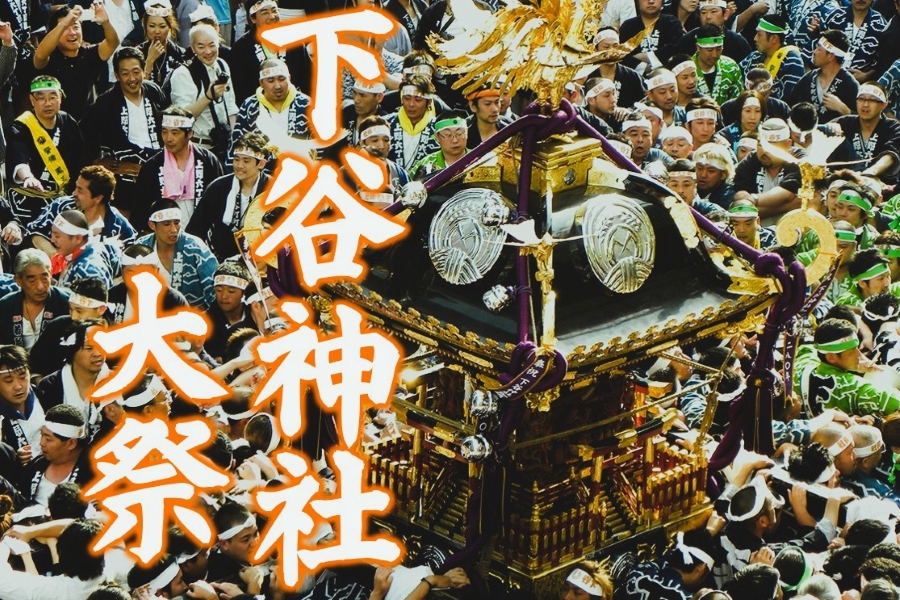

■5月9~11日 東京上野「下谷神社大祭」です。■

「下谷神社(したやじんじゃ)」は、天平2年(730)、上野の忍岡(しのぶがおか)に創建されたと伝えられます。何度かの移転で現在地の近くに移り、「下谷稲荷社」などと呼ばれ、下谷の鎮守として広く信仰を集めました。「都内でもっとも古いお稲荷さま」とされています。現在、駅名としても残っている「稲荷町(いなりちょう)」という地名は、下谷稲荷社に由来します。明治5年(1872)「下谷神社」と改称しました。

「関東大震災」にによって社殿を焼失し、昭和3年(1928)現在の地、台東区上野3丁目に移転しました。新築する拝殿には後世永く誇り得るような立派な絵を天井に掲げたいという氏子一同の念願から、近代日本画壇の巨匠「横山大観(よこやまたいかん)」に依頼しました。

横山は線描を抑えた独特の「朦朧体(もうろうたい)」と呼ばれる没線描法で「龍」を描きました。酒好きの画伯は「立派な社殿を造るのにさぞやお金がかかっただろう。神様のことだからこれはそっくり奉納する。こんなお金持ってこなくていいから、もっと大勢で両手に酒ぶら下げて来い」と言い、そこで開かれた大宴会が御礼の代わりになったと氏子社中に伝わっています。朦朧体で描かれた「雲龍図」の御神徳なのか、下谷神社は不思議と「東京大空襲」では被害を受けませんでした。

主祭神は「大年神(オオトシノカミ)」、配神は「日本武尊(ヤマトタケルノミコト)」です。

◆寄せの発祥と子規の句碑

寛政10年(1798)に初代「三笑亭可楽(さんしょうていからく)」が、3人の天狗連(てんぐれん:アマチュアグループ)の噺家とともに下谷稲荷社の境内で寄席興行を行ない、これが江戸最初の寄席興行といわれてます。

境内には、「江戸の寄席発祥の地」をちなんだ「正岡子規(まさおかしき)」の句「寄席はねて上野の鐘の夜長哉」が刻まれた句碑があります。子規は明治27年(1894)から没するまで台東区根岸に住んでいました。台東区には子規ゆかりの地11ヶ所に句碑が建立されています。

◆下谷神社大祭

5月中旬の「下谷神社大祭」は、「江戸下町で最も早い夏祭り」といわれ、1000年以上の歴史を持ちます。本社神輿の渡御を行なう「本祭り」と町会神輿の渡御だけの「陰祭り(かげまつり)」が隔年で行なわれています。「本祭り」の年は、氏子29ヶ町の若衆延べ7000人が集まり、「千貫神輿(せんがんみこし)」と呼ばれる本社神輿が盛大に行なわれます。下町独特の露天商の数も多く、期間中は140軒余が出店し祭りを盛り上げます。

下谷神社

◇東京都台東区東上野3-29-8

◇JR山手線「上野駅」徒歩6分

◇東京メトロ銀座線「稲荷町駅」徒歩2分

◇都営大江戸線「新御徒町駅」徒歩5分

◇公式サイト:https://shitayajinja.or.jp

◆下谷神社大祭(台東区):https://www.city.taito.lg.jp/event/kanko/shitayazinzya-taisai.html

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

GW明けです。盛大にお神輿を担いで来たる夏を乗り越えましょう。季節は「立夏」「小満」の頃で最も過ごしやすい季節です。本格的な夏はこれから。体力をつけて夏の暑さに備えましょう。

読者の皆様、お体ご自愛専一の程

筆者敬白