■5月5日「相模国府祭(さがみこうのまち)」です。■

「国府祭(こうのまち)」は、相模の六社が集う祭りで、国家安泰・五穀豊穣・諸産業の繁栄を祈念する相模国最大の祭典です。古くは「端午祭」「天下祭」とも呼ばれていました。1000年以上の歴史を有し、神奈川県の無形民俗文化財に指定されています。毎年5月5日に開催されます。

大化の改新以前、今の大磯町より東に「相武(さがむ)」、西に「磯長(しなが)」という国がありました。そのふたつの国を合併して「相模国」が成立したと伝わります。

大化改新以後、地方には国々が再編成され、新たに赴任した「国司(こくし:行政官として朝廷から派遣された中央官吏)」は、その国の有力大社を参拝してまわる制度がありました。しかし、国司の巡拝は大変な日数と費用、人員を要するため、時代が経つにつれ巡拝する神社の御分霊を国府近くの神社に祀るようになりました。これが「総社」の起源です。そして、国司は総社に神拝し、国内安泰の祈願所としました。

相模国総社は大磯町に鎮座する「六所神社(ろくしょじんじゃ)」です。前身の柳田大明神社と相模国の一之宮から四之宮、平塚八幡宮の「相模国六社」の神が祀られています。

相模国六社

①「六所神社(柳田大明神)」

②一之宮「寒川神社(さむかわじんじゃ)」

③二之宮「川勾神社(かわわじんじゃ)」

④三之宮「比々多神社(ひびたじんじゃ)」

⑤四之宮「前鳥神社(さきとりじんじゃ)」

⑥「平塚八幡宮(ひらつかはちまんぐう)」

◆相模国府祭

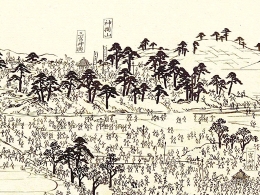

国司は総社に御分霊を納めてもらうために、各神社に神輿を以て国府に集まるようお願いしました。これが「国府祭」の始まりとされています。相模国六社が、祭場の「神揃山(かみそろいやま)」と麓の「大矢場(おおやば)」に参集し、祭典が執り行なわれます。

神揃山での古式「座問答(ざもんどう)」、逢親場での「神対面の神事」「鷺の舞」などの神事を合わせて国府祭となります。

六社から神輿が出て「神揃山」に集合します。神輿が鎮まると祝詞が奏上されます。六社はそれぞれの地域の有力豪族の氏神でもあります。この祭りは、中央から派遣された国司が、地方豪族との交流を図る政治的色彩があったと思われます。祭りの後は盛大な宴会が催されたそう。

見どころは、花火を合図に始まる「座問答」の神事です。

「相武」と「磯長」のふたつの国が合併する際、合体後の「相模」の一之宮を相武の「寒川神社」と磯長の「川勾神社」のどちらにするかで論争が起こりました。そこで、「比々多神社」の宮司が「前鳥神社」と「平塚八幡宮」と相談し、「いずれ明年まで」という言葉で仲裁し、なんとか収まりました。このいきさつが儀式化されて「座問答」として後世に伝えられました。

座問答では「虎の皮」を使います。虎の皮を神前に向けて一之宮「寒川神社」と二之宮「川勾神社」が交互に引き近づけることで、それぞれが当神社こそ相模国一之宮にふさわしいと示します。これを3回繰り返し、三之宮「比々多神社」が「いずれ明年まで」と仲裁の声をあげて神事を終わります。

「座問答」が毎年繰り返し神事として行なわれることで、「いずれ明年」が1000年以上続いていることになり、勝ちも負けもない神様らしい円満解決といえます。

もうひとつの祭場、馬場公園にある「大矢場」では、「神対面の神事」「国司の奉幣」が行なわれ、「鷺の舞」が奉納されます。鷺の舞は、相模国の国司が当時の豪族たちを国府に招きもてなした際、庭先の池に船を浮かべて音楽を演奏したことが起源とされています。舞の舞台が船のかたちをしているのは当時の貴族文化の名残りです。鷺の舞は京都より伝えられたものといわれています。優雅な舞のなかに平和・豊作・繁栄の祈念が込められています。

相模国総社「六所神社」

◇神奈川県中郡大磯町国府本郷935

◇JR「二宮駅・大磯駅」よりバスで10~15分

◇公式サイト:https://rokusho.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

律令制度以前からの歴史のある祭礼です。相模国の成り立ちに由来する神事「座問答」はテレビ中継されるなどとりわけ珍しい神事です。

季節の変わり目です。空模様の急な変化にお気をつけください。

筆者敬白