■3月27日「表千家利休忌」、28日「裏千家利休忌」です。■

千家流(せんけりゅう)茶道の開祖「千利休(せんのりきゅう)」は、豊臣秀吉(とよとみひでよし)の命により天正19年(1591)2月28日に自害しました。その1ヶ月おくれの日を命日とし、「表千家(おもてせんけ)」は3月27日、「裏千家(うらせんけ)」は28日に追善茶会を行なっています。表千家、裏千家ともに利休像をかかげます。当主が茶を献じて社中門弟が茶事で供養します。調度はすべて利休の遺品が用いられます。

「千利休(せんのりきゅう、せんりきゅう)」は、中世末期、戦国時代、安土桃山時代の「茶人(ちゃじん)」。何も削るものがないところまで無駄を省き、緊張感を作り出すという「わび茶(草庵の茶)」の完成者として知られます。

和泉の国・堺の商家「魚屋(ととや)」の生まれ。家業は納屋衆(なやしゅう:倉庫業)。幼名は与四郎、後に法名宗易(そうえき)、号は抛筌斎(ほうせんさい)。

幼少の頃より「茶の湯(ちゃのゆ、さのゆ)」に親しみ、17歳で北向道陳(きたむきどうちん)について茶道を習い始め、のちに武野紹鷗(たけのじょうおう)に師事。堺の南宗寺(なんしゅうじ)に参禅し、その本山である京都郊外紫野(むらさきの)の大徳寺(だいとくじ)とも親しく交わっていました。

◆信長・秀吉による「御茶湯御政道」

16世紀末、茶の湯は貿易都市堺を中心に大いに流行しました。堺の有力商人たちは、「名物(めいぶつ)」とされる茶器を蒐集し、新たなスタイルの茶の湯を楽しみました。

その頃、織田信長(おだのぶなが)は将軍・足利義昭(あしかがよしあき)を京都から追放、室町幕府は崩壊。天下統一に向けて、その勢力が隆盛を迎えつつあった時代、信長は茶の湯の流行に着目し、自身も「数寄者(すきしゃ、すきもの)」として茶の湯を嗜みました。

茶の湯を政略的に利用した信長の政治は「御茶湯御政道(おんちゃのゆごせいどう)」ともいわれます。また、「茶器(ちゃき)」については、利休、津田宗及(つだそうぎゅう、つだそうきゅう)、今井宗久(いまいそうきゅう)などの著名な茶人に品定めをさせたり、「名物狩り」と呼んで蒐集したりしました。手柄を立てた家臣には恩賞として「名物」が与えられたため、名器は一国一城と同等であるというの価値付けがなされたのです。

利休は織田信長に茶頭(さどう)として雇われ、後に豊臣秀吉に仕えました。秀吉の重い信任を受け、正親町天皇(おおぎまちてんのう)への禁中献茶に奉仕し、宮中参内するため居士号「利休」を勅賜されました。

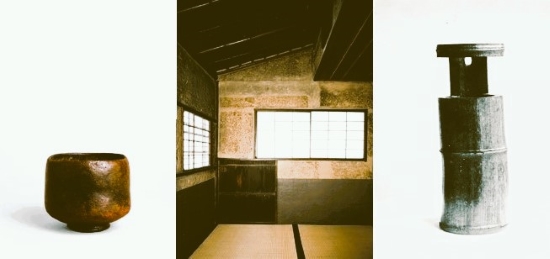

利休は、秀吉の「黄金の茶室(おうごんのちゃしつ)」の設計などに携わりながら、一方で、「草庵茶室(そうあんちゃしつ)」の創出、「楽茶碗(らくちゃわん)」の製作、「竹の花入(はないれ)」の使用を始めるなど、「わび茶」の完成へと向かっていきます。

秀吉の聚楽第(じゅらくだい)城下にも屋敷を構え、聚楽第の築庭にも関わり、三千石の禄(ろく)を賜わるなど、茶人として名声の絶頂にありました。天下人の側近として、また天下一の茶の湯者として名を馳せた利休の生涯は、皮肉にもその天下人・秀吉との対立により幕を閉じることになります。

◆「わび茶」の完成から突然の失脚

天正19年(1591)閏1月24日、利休は徳川家康(とくがわいえやす)ひとりを茶会に招きます。これが記録に残る利休の生涯で最後の茶会となりました。2月13日、秀吉から堺へ追放令が出され、利休は堺へ蟄居となりました。

前田利家(まえだとしいえ)や、「利休七哲(りきゅうしちてつ)」のうち古田織部(ふるたおりべ)、細川忠興(ほそかわただおき)ら大名である弟子たちが奔走しましたが助命は適わず。京都に呼び戻された利休は聚楽屋敷内で切腹を命じられます。

雷鳴が轟き、霰(あられ)が降る荒れた天候の中、利休は聚楽屋敷でその70年の生涯を閉じました。切腹の際、弟子の大名たちが利休奪還を図る恐れがあるとして秀吉の軍勢が屋敷を取り囲んだとか。死後、利休の首は一条戻橋(いちじょうもどりばし)で梟首(きょうしゅ:さらし首)させられました。

辞世の句「人生七十 力囲希咄 吾這寶剣 祖佛共殺 堤る我得具足の一太刀 今此時ぞ天に抛」

今日の茶の湯の流れは、その多くが利休に源を発しています。茶の湯が代表的な日本文化のひとつとして人びとに受け入れられているのは、利休が大成した茶の湯を後世の人びとがいかにして継承してきたかということも重要な要素です。

利休は自身の「わび茶」にかなう道具を、専門の職人に命じて作らせています。直接目に見る美しさではなく、その風情のなかに見出す美的な境地や、心の充足を探求する精神をもってして見える美しさ、即ち「目」ではなく「心」で見る美しさが利休の「わび」なのです。

茶道の千家流には「表千家」「裏千家」「武者小路千家(むしゃこうじせんけ)」の3つの流派があります。利休の孫である宗旦(そうたん)は、三男の宗左(そうさ)に家を譲って後庭に隠居所を作りました。この隠居所のあとを継いだのが宗旦の四男宗室(そうしつ)で、宗室は「裏千家」と称し、本家を「表千家」と呼ぶようになりました。官休庵流(武者小路千家)は、宗旦の次男、宗守(そうしゅ)が始めたものです。京都の武者小路に茶室を置いたので、この名があります。

利休の高弟・山上宗二(やまのうえそうじ)の記した『山上宗二記』や、利休100年忌の元禄3年(1690)に成立した『南方録(なんぼうろく)』は、茶道研究の史料として知られます。また、平成2年(1990)利休400年忌には、京都国立博物館・表千家・裏千家・武者小路千家・毎日新聞社主催で特別展覧会が催されました。

◇表千家 公式サイト:https://www.omotesenke.jp

◇裏千家 公式サイト:https://www.urasenke.or.jp

◇武者小路千家官休庵 公式サイト:https://www.mushakouji-senke.or.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

表千家では3月27日、裏千家では28日に利休忌追善の茶会を催します。日本の伝統文化のルーツを振り返り、当時に思いを馳せることも心の栄養になることでしょう。

筆者敬白