■3月22~24日 奈良、法隆寺「お会式(おえしき)」です。■

聖徳宗(しょうとくしゅう)の総本山「法隆寺(ほうりゅうじ)」は、日本仏教興隆の祖・聖徳太子(しょうとくたいし)が創建した寺院です。別名「斑鳩寺(いかるがでら)」とも。

用明天皇(ようめいてんのう)が自らの病気平癒を祈って寺と仏像を造ることを誓願。しかし、その実現を見ないままに崩御しました。推古天皇(すいこてんのう)と聖徳太子が遺願を引き継ぎ、推古15年(607)に寺とその本尊「薬師如来(やくしにょらい)」を造ったと伝わります。

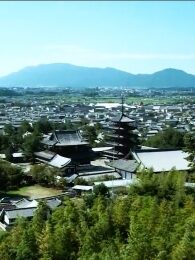

境内の広さはおよそ19万平方メートル。金堂(こんどう)、五重塔(ごじゅうのとう)などがある「西院(さいいん)」と、夢殿(ゆめどの)などがある「東院(とういん)」に分かれ、西院伽藍(さいいんがらん)は現存する世界最古の木造建築物群です。

西院伽藍の主要建物(すべて国宝)

・金堂(こんどう):飛鳥時代。西院伽藍最古の建物。本尊の薬師如来像のほか釈迦三尊像、阿弥陀三尊像などが安置されている。

・五重塔(ごじゅうのとう):飛鳥時代。日本最古の五重塔。

・中門(ちゅうもん):飛鳥時代。金剛力士像(仁王像、重要文化財)はこの門に立つ。

・回廊(かいろう):飛鳥時代。西院伽藍を取り囲み聖域を区画する。

西院の主要建物は、中国や朝鮮半島ではすでに失われてしまった古代東アジアの木造寺院建築の姿を今に伝えています。「法起寺(ほうきじ)」とともに「法隆寺地域の仏教建造物」として、平成5年(1993)、日本で最初にユネスコ世界文化遺産に登録されました。

◆聖徳太子(しょうとくたいし)

「聖徳太子」は、用明天皇の第二皇子で、母は欽明天皇(きんめいてんのう)の皇女・穴穂部間人皇女(あなほべのはしひとのひめみこ)。本名は「厩戸(うまやど)」で、厩戸の前で出産したことによるとの説と、生誕地の付近の厩戸という地名から名付けられたという説があります。

聖徳太子という名は平安時代から広く用いられ、一般的な呼称となりましたが、後世に付けられた尊称(追号)であるという理由から、近年では「厩戸王(うまやどのおう)」の呼び方を併記することが増えています。

和銅5年(712)成立の『古事記』、養老4年(720)成立の『日本書紀』よりも100年以上遡る、敏達天皇3年(574)に生まれたと伝わります。推古天皇の摂政(せっしょう)として「冠位十二階」を定め、「十七条の憲法」を制定し、随に「遣隋使」を派遣するなど政治的手腕を発揮する一方で、仏教を深く信仰し、仏教興隆に力を尽くしました。

◆お会式(おえしき)

「お会式(おえしき)」は、夢殿が建立された後の天平20年(748)頃に始まり、毎年3月22~24日に行われます。これは、聖徳太子の命日法要で、その遺徳をたたえ、供養します。

毎年行われる法要は「小会式(しょうえしき)」といい「聖霊院(しょうりょういん)」で行なわれ、10年にいちど、間口九間の「大講堂(だいこうどう)」で「大会式(だいえしき)」が行なわれます。

お会式では、仏教で世界の中心にそびえるとされる「須弥山(しゅみせん)」を模した「大山立(おおやまたて)」という独特の供物が捧げられます。ついた餅を型取りして彩色した「極楽鳥(ごくらくちょう)」や、米粉を水で溶いた中に干し柿を入れ油で揚げた「柿揚(かきあげ)」など、供物はすべて手作りで、古式に則り、ひと月かけて用意されます。

雅楽の流れる中、寺僧たちが「訓迦陀(くんかだ)」と呼ばれる仏の徳をたたえる声明(しょうみょう)を唱え、太子の徳を讃嘆します。この日は、聖霊院の秘仏、太子の没後500年遠忌(おんき)に造られた「聖徳太子坐像」(国宝)が開帳されます。

法隆寺

◇奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1

◇JR「法隆寺駅」徒歩20分、バス「法隆寺門前」下車すぐ

◇近鉄「筒井駅」よりバス「法隆寺前」下車徒歩5分

◇公式サイト:https://www.horyuji.or.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

令和3年(2021)、聖徳太子の1400回忌の法要が法隆寺で行なわれました。2歳のときに「南無仏」と拝んだ、いちどに10人以上の話を聞き分けた、愛馬の黒駒とともに富士山の頂上に駆け上がったなど、聖徳太子にまつわる不思議なエピソードが各地に残っています。飛鳥から移り住み、斑鳩の里に暮らしたと伝わる聖徳太子と日本の仏教の歴史に、お会式を機に思いを馳せましょう。

「春分」を過ぎ、暖かさを感じます。

季節の変わり目です。お体ご自愛専一の程

筆者敬白