◆二十四節気◆令和6年(2024)3月20日「春分(しゅんぶん)」です。◆

令和6年(2024)3月20日12時06分「春分」です。旧暦2月、卯(う)の月の中気で、天文学的には太陽が黄経0度「春分点」を通過するときをいいます。

春分を境に昼がだんだん長くなり、気温も上昇していきます。「暑さ寒さも彼岸まで」といい、この時期から春の訪れを感じられます。これは「冬の寒さは春分頃まで、夏の暑さは秋分頃までには和らぎ、しのぎやすくなる」という意です。また、暦便覧に「日天の中を行て昼夜等分の時なり」と記されているとおり、春分では太陽は真東から昇って真西に沈み、昼夜の長さがほぼ同じになります。

実際には、昼の方が夜よりも長く、春分の日の昼の長さは平均12時間7分、夜の長さは平均11時間53分です。昼夜の長さの差が最も小さくなる日は、春分の4日ほど前になります。

■「七十二候」■

初候◆雀始巣(すずめ はじめて すくう)

◇春の気ますます盛んとなり、雀が巣を作り構え始める時節。

次候◆桜始開(さくら はじめて ひらく)

◇本格的な春となり、ようやく桜の花が咲き始める時節。

末候◆雷乃発声(らい すなわち こえを はっす)

◇遠くで雷音が聞こえる時節。

◆春分点・秋分点

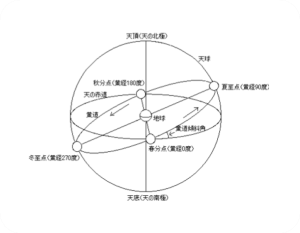

天球上における太陽の道を「黄道(こうどう)」といいます。地球上の赤道を天球に延長させた大円を「天の赤道」といい、恒星や惑星の位置を決める基準となります。地球の公転面の垂線に対して地軸が傾いているため、黄道は赤道に対して23.4度傾いています。

黄道と赤道の交点を「分点」といい、黄道が南から北へ交わる点を「春分点(しゅんぶんてん)」といい、黄道が北から南へ交わる点を「秋分点(しゅうぶんてん)」といいます。春分点での黄経は0度です。

太陽が春分点を通過する瞬間を「春分」、春分を含む日を「春分日」といいます。

ちなみに「月の通り道」は「白道(はくどう)」といいます。

◆春分の頃の花◆

水仙(スイセン) ヒガンバナ科スイセン属

開花時期は12/15頃~翌4/20頃。日本水仙、房咲き水仙など、早咲きものは正月前にはすでに咲き出している。3月中旬頃から咲き出すものは花がひとまわり大きいものが多い。ラッパ水仙や口紅水仙などの遅咲き系は、3月から4月頃に開花。

地中海沿岸原産。平安末期に中国から渡来した。漢名の「水仙」を音読みして「すいせん」になった。中国古典から「仙人は、天にあるを天仙、地にあるを地仙、水にあるを水仙」という。きれいな花の姿と芳香がまるで「仙人」のようなところから命名された。

日本水仙が最もポピュラー。別名「雪中花(せっちゅうか)」、雪の中でも春の訪れを告げる花から。

◇春分の日◇

この日、国民の祝日「春分の日」となっています。「自然をたたえ、生物を慈しむ」との趣旨です。春分の日は、春の彼岸の中日にあたり、大東亜戦争前は「春季皇霊祭(しゅんきこうれいさい)」といっていました。

◇春季皇霊祭◇

「春季皇霊祭」とは、もと祝祭日の中の大祭日のひとつ。毎年、春分の日に宮中の皇霊殿で行われる皇室の大祭で、天皇自ら歴代の天皇・皇后・皇族などの皇祖の神霊を祀る儀式です。春の春季皇霊祭、秋の秋季皇霊祭がそれぞれ春分の日、秋分の日です。

平安時代の中期以降は、京都御所の清涼殿・御黒戸の間において仏式で執り行われていました。しかし、明治の神仏分離令により、神式による祭儀に変更されました。『古事記』『日本書紀』などに、皇室による先祖を祀る祭儀が行われていたと記録されています。

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

桜の開花予想が報道されています。そしてスギ・ヒノキの花粉の飛散情報も毎日確認している人も多いでしょう。春になると植物も活発に動き始め、こうして良くも悪くも私たちの生活に変化をもたらします。

感染症対策のみならず花粉対策でもマスクが手放せない季節です。

読者の皆様、お体ご自愛専一の程

筆者敬白