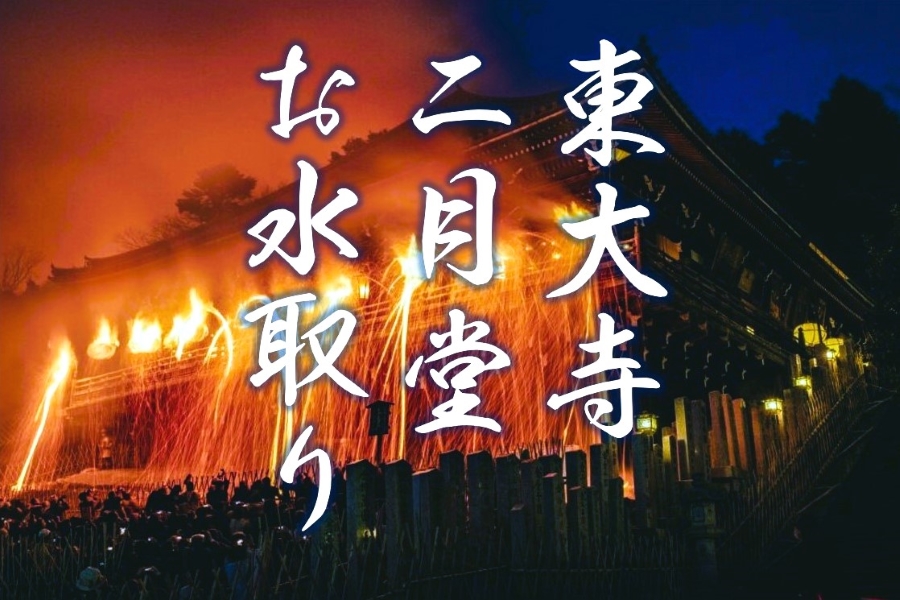

■3月12日 東大寺二月堂「お水取り(おみずとり)」です。■

華厳宗(けごんしゅう)大本山「東大寺(とうだいじ)」は「金光明四天王護国之寺(こんこうみょうしてんのうごこくのてら)」とも。奈良時代に聖武天皇(しょうむてんのう)が国力を尽くして建立した寺です。

「奈良の大仏さま」として知られる「盧舎那仏(るしゃなぶつ)」を本尊とし、大仏創建に力のあった良弁(ろうべん)、聖武天皇、行基(ぎょうき)、菩提僊那(ぼだいせんな)は「四聖(ししょう)」と呼ばれています。

この「盧舎那大仏造顕(ぞうけん=造立)」という国を挙げての難事業について、聖武天皇は「若し朕が時に造り了るを得ざるあらば来世に於て身を改めて猶作らん」と述べ、自らを「三宝(あるいはみほとけ)の奴(やっこ)と仕えまつる天皇(すめらみこと)」と称しました。華厳経の教理が明らかにされてはじめて聖武天皇の熱意と信仰心が伝わり、これが原動力となって可能になったとも伝わります。

現在の境内は、世界最大級の木造建造物である大仏殿(だいぶつでん)を中心に、南大門(なんだいもん)、鐘楼(しょうろう)、俊乗堂(しゅんじょうどう)、開山堂(かいさんどう)、法華堂(三月堂)、二月堂、戒壇院戒壇堂(かいだんいんかいだんどう)、転害門(てがいもん)などの建造物が建ち並んでいます。また、大仏殿の北方(裏手)には正倉院(しょうそういん)、東方には、宇佐八幡宮より東大寺の鎮守神として勧請された手向山八幡宮(たむけやまはちまんぐう)があります。諸堂内には、盧舎那仏をはじめとして多数の国宝・国重要文化財の彫刻を蔵します。

◆お水取り(おみずとり)◆

「お水取り」は、3月1日から14日間にわたり行なわれる「修二会(しゅにえ)」の中の行事のひとつです。

「東大寺二月堂(とうだいじ にがつどう)」の「修二会」は、天平勝宝4年(752)東大寺開山の良弁僧正(ろうべんそうじょう)の高弟・実忠和尚(じっちゅうおしょう)が笠置山に参籠して、夢の中で十一面観音悔過(けか)の行法を拝み、これを人間界に移して行なおうとしたのが始まりと伝わります。1日から14日までの夜、梵鐘を合図に大きな籠松明(かごたいまつ)が練行衆(れんぎょうしゅう)によって、二月堂の廻廊で振り回されます。これを「お松明(おたいまつ)」といいます。人びとは争ってこの松明から出る火の粉を浴び、厄除けの呪いとします。

「お水取り」とは、二月堂前にある井戸「若狭井(わかさい)」〔※〕から水を汲み、十一面観音に捧げる「水取」の儀式のことです。12日の深夜から13日未明にかけて行なわれます。

12日の深夜、勤行を中断し、13日の午前1時過ぎ、暗闇のなか練行衆らが二月堂の南の石段をしずしずと下り、二月堂下にある「閼伽井屋(あかいや)」〔※〕の中の若狭井から「お香水(こうずい)」〔※〕を汲み上げて本尊にお供えします。二月堂と閼伽井屋のあいだを3往復してお香水を運びます。汲み出されたお香水は参詣者にも分け与えられます。

※若狭井(わかさい):閼伽井屋の屋内にある井戸で、若狭国(わかさのくに、福井県)の小浜(おばま)と水脈がつながっているとされます。遠敷川(おにゅうがわ)の「鵜の瀬(うのせ:遠敷川中流にある淵)」からおよそ10日間かけて湧き出すといわれています。

※閼伽井屋(あかいや):二月堂のすぐそばの小さな建物で、現在ある建物は鎌倉時代初期、13世紀前半に建立されたと考えられています。お水取りでは、閼伽井屋の屋内にある井戸「若狭井」から本尊「十一面観世音菩薩」に供える水を汲みます。閼伽井屋は神聖な空間として立ち入りは固く禁じられていて、一般の人は一切見ることができません。

※お香水(こうずい):「閼伽水(あかみず)」とも呼ばれます。『二月堂縁起絵巻(にがつどうえんぎえまき)』には、

「昔、修二会の行法中、実忠和尚が「神名帳(じんみょうちょう)」に書かれた全国の1万7千余の神様の名を読み上げ、参集を求めた。神々はすぐに集まってこられたが、若狭国の遠敷明神(おにゅうみょうじん、若狭彦神社)だけが遠敷川で魚釣りをしていて遅刻された。ほかの神が咎めたところ、遠敷明神は詫びとして「ご本尊にお供えする霊水を若狭からお送りしよう」といい、二月堂下の大岩の前で祈られた。すると、大岩が動いてふたつに割れ、黒と白の鵜(う)が飛び立ち、続いて霊水が湧き出た。和尚はこれをお供えの水とされた」

と記されています。

東大寺

◇奈良市雑司町406-1

◇JR・近鉄「奈良駅」から市内循環バス「東大寺大仏殿・春日大社前」下車

◇近鉄「奈良駅」から、ぐるっとバス「大仏殿前駐車場」下車

◇公式サイト:https://www.todaiji.or.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

そろそろ「春分」を迎えようかというこの頃、雪が降ることがあります。季節はもう春なのに降る雪を「名残の雪(なごりのゆき)」と呼び、春の季語にもなっています。

「寒の戻り」で、お風邪などひかないよう暖かくしてお出かけください。

皆様、時節柄お体ご自愛専一の程

筆者敬白