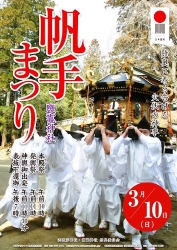

■3月10日 仙台、塩竈神社「帆手祭(ほてまつり)」です。■

「鹽竈神社(しおがまじんじゃ)」は古くから東北鎮護・陸奥国一之宮として、朝廷をはじめ人びとの崇敬を集めて今日に至ります。創建は定かではありませんが、平安時代初期、嵯峨天皇(さがてんのう)の御代に編纂された「弘仁式(こうにんしき)」〔※〕に「鹽竈神を祭る料壱万束」とあり、当時すでに厚い祭祀料を授かっていたことが記されています。

奈良時代、神社の西南5km余の小高い丘(現・宮城県多賀城市)に、東北地方の政治・軍事・文化の中心をなした「多賀城(たがじょう)」〔※〕が築かれました。その東北方向、つまり「鬼門」に位置し、蝦夷(えぞ)の地に接していた鹽竈神社は、国府の守護と蝦夷地平定の精神的支えとして律令政府より派遣されてきた人びとにも篤く信仰されたと考えられています。

陸奥はいづくはあれど塩竈の浦こぐ舟の綱手(つなで)かなしも(陸奥(みちのく)は、ほかにもよい場所はあるけれど、塩竈の浦を漕ぐ舟の引かれていく様子はしみじみと心にしみることだ)…『古今和歌集』

武家社会となってからは、平泉の藤原氏や伊達藩の崇敬厚く、歴代藩主は大神主として務めました。

境内に生育する重要な八重桜の品種「シオガマザクラ」は広く名を知られ、毎年メディアに取り上げられます。現在の社殿は、元禄8年(1695)、仙台藩第4代藩主「伊達綱村(だてつなむら)公」〔※〕が命じた大改築により9年の歳月をかけて宝永元年(1704)に竣功したものが中心で、境内には別宮・左宮・右宮の3つの社殿が整然と配置されています。別宮には主祭神「鹽土老翁神(しおつちおじのかみ)」、左宮に「武甕槌神(たけみかづちのかみ)」、右宮に「経津主神(ふつぬしのかみ)」を祀ります。

「塩土老翁神」は、海や塩の神。「塩竈明神(しおがまみょうじん)」とも。釣り針を失くして悲嘆に暮れる山幸彦(やまさちひこ)を導いたり、神武東征の折りには「東に良い土地がある」と言ったことから、神武天皇が東征を決意したなどと伝わります。人の生死は「潮の満ち引き」に深い関係があり、また、「海(ウミ)」が「産み(ウミ)」に通じるところから、安産守護・延命長寿にも御神徳があるとされます。海上安全・大漁満足・家内安全・交通安全・産業開発の神として人びとに信仰を集めています。

※弘仁式(こうにんしき):律令法の施行細則を集成した法典で、「三代格式(さんだいきゃくしき)」のひとつ。「三代格式」=平安前期に編纂・施行された3つの格式(弘仁・貞観・延喜)の総称。「格式(きゃくしき)」は律令の補助法令、いわゆる取扱説明書のことで、「弘仁格式(弘仁格と弘仁式)」は、嵯峨天皇が大宝元年(701)から弘仁10年(819)までの格を藤原冬嗣(ふじわらのふゆつぐ)に編纂させたもの。一部現存。

※多賀城(たがじょう):「たがのき」とも読む。国の特別史跡。現在の宮城県多賀城市にあった古代の「城柵(じょうさく)」。「城柵」とは、古代日本において大和朝廷が本州北東部を征服する事業の拠点として築いた施設。多賀城には「国府(行政)」と「鎮守府(軍事)」が置かれた。

※伊達綱村(だてつなむら):万治2~享保4年(1659~1719)。江戸中期の陸奥国仙台藩主。幼名亀千代丸。父・綱宗が不行跡のかどで幕府から逼塞(ひっそく)を命ぜられたため、2歳で襲封。仙台藩のお家騒動、いわゆる「伊達騒動」後の藩政の立て直しに努め、特に産業の振興をはかり「仙台平(せんだいひら:宮城県仙台地方で産する精巧な絹の袴地)」の産出をするなど英主の誉れが高かった。

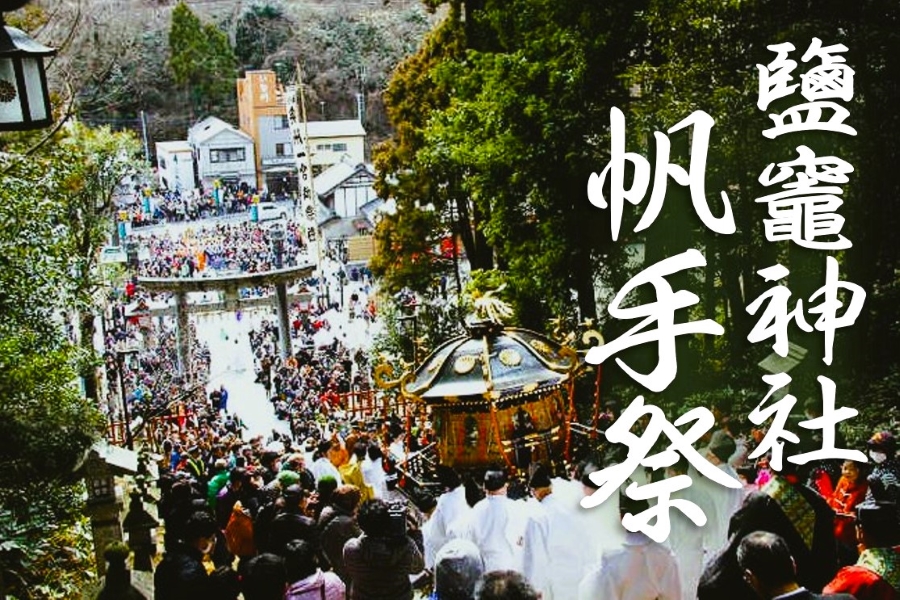

◆帆手祭(ほてまつり)

「帆手祭(ほてまつり)」は、江戸時代より受け継がれる火伏(ひぶせ)の祭です。天和2年(1682)、たびたび火災に襲われて難儀する塩竈の人びとが火災鎮圧と景気回復を祈って始めました。重さ約1トンもの神輿を若者たちが担いで市内を御神幸する「荒れ神輿」は全国的に有名です。町内の厄除けと繁栄とを祈願します。

鹽竈神社(しおがまじんじゃ)

◇宮城県塩竈市一森山1-1

◇JR仙石線「本塩釜駅」より

・表参道(表坂)の石鳥居まで徒歩約15分

・東参道(裏坂)の石鳥居まで徒歩7分

・社務所前まで徒歩約15分、タクシーで5分

◇三陸自動車道「利府中IC」より約10分、「仙台港北IC」より約15分

◇公式サイト:http://www.shiogamajinja.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

塩竈には、年に3回の氏子祭があります。3月「帆手祭」、4月「花まつり」、7月「塩竈みなと祭」で、地元の人びとは「氏子三祭」と呼びます。

平成23年(2011)3月10日、例年通り「帆手祭」が斎行された翌日、11日午後、東日本大震災が起こりました。4月、氏子青年会が中心となって、震災直後のため制限されたかたちではありましたが、「花まつり」が行なわれ、地震と津波に襲われた塩竈の人びとを勇気づけました。

5月、鹽竈神社の境内では、国の天然記念物「鹽竈ザクラ」が薄紅色の八重の花を咲かせます。

皆様、お風邪などお召しにならないよう、お体ご自愛専一の程

筆者敬白