■6月4日「伝教大師忌」です。■

日本の「天台宗(てんだいしゅう)」を開いた平安時代の僧、「最澄(さいちょう)」は、神護景雲元年(767)8月18日、近江国滋賀郡古市郷(ふるちごう)(現在の大津市)に生まれました。俗名は三津首広野(みつのおびとひろの)、諡号は「伝教大師(でんぎょうだいし)」。「三津首(みつのおびと)氏」は、古代中国の後漢(ごかん)皇帝の末裔と称する渡来系氏族です。

12歳で「近江国分寺(おうみこくぶんじ)」に入り、出家して「行表(ぎょうひょう)」の弟子となり、14歳で得度。名を「最澄」と改めました。19歳で奈良の「東大寺(とうだいじ)」にて「具足戒(ぐそくかい)」(仏教で出家した修行者が遵守すべき戒)を受け、「比叡山(ひえいざん)」に登り『大蔵経(だいぞうきょう)』を読破しました。

当時、仏教の主たる目的は「国を護る」ことでした。僧は寺院外での活動を制限され、一般の人びとに仏教の教えを説くことは禁じられていました。そして、奈良時代の仏教では、「仏性(ぶっしょう)は特定の人しか持つ事ができない」と考えられていました。「仏性」とは、人が生まれながらに持つ「仏となる能力」のことです。

最澄は、この考え方に対して疑問を抱きました。「仏教の本来の姿は、一切衆生を救うことにあるはず」と考えたのです。そして、比叡山に篭もり、さまざまな経典を読んで研究しました。ここで「すべての人間の仏性は平等であり、人は誰でも仏になることができる」という天台宗の考えに出会います。

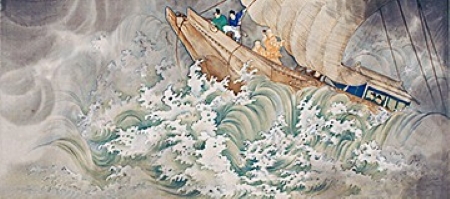

延暦22年(803)、通訳として門弟の「義真(ぎしん)」を伴い、第18次「遣唐使(けんとうし)」団のひとりとして難波(なにわ)を出発しました。一行には留学僧「空海(くうかい)」もいました。しかし暴風雨にはばまれ、1年間九州に留まったのち、翌延暦23年(804)備前国田浦(たのうら:現在の長崎県平戸)から再度出発。激しい荒波に揉まれ、ひと月も漂流したのち、明州(みんしゅう:現在の浙江省寧波)に到着しました。一緒に出発した4船のうち、2船は遭難、空海の乗っていた船もはるか南へと流され漂着するという、大変厳しい航海でした。

入唐した最澄は、「天台山(てんだいさん)」に登り、「天台教学」を学びます。貞元21(延暦24)(805)、帰国した最澄は、比叡山で「天台宗」の教えを広め、翌延暦25年(806)「天台宗」が正式に認められました。天台宗では『法華経(ほけきょう)』を最高の聖典とし、「仏を信じれば、誰でも仏になれる」と教えています。この考え方を「大乗仏教(だいじょうぶっきょう)」といいます。

弘仁13年(822)、比叡山にて病没。貞観8年(866)、朝廷より「伝教大師」という諡(おくりな)が贈られました。令和3年(2021)、「延暦寺(えんりゃくじ)」で入寂後1200年の大遠忌法要が執り行なわれるなど、天台宗の開祖として最澄は今も尊崇されています。

比叡山「延暦寺」は、標高848mの比叡山全域を境内とする寺院で天台宗の総本山です。平安から鎌倉にかけて、融通念仏宗(ゆうずうねんぶつしゅう)の開祖「良忍(りょうにん)」、浄土宗(じょうどしゅう)の開祖「法然(ほうねん)」、浄土真宗(じょうどしんしゅう)の開祖「親鸞(しんらん)」、臨済宗(りんざいしゅう)の開祖「栄西(えいさい)」、曹洞宗(そうとうしゅう)の開祖「道元(どうげん)」、日蓮宗(にちれんしゅう)の開祖「日蓮(にちれん)」といった名僧が修行していることから「日本仏教の母山」とも称されています。

比叡山延暦寺

◇滋賀県大津市坂本本町4220

◇公式サイト:https://www.hieizan.or.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

もうすぐ「入梅」。雨の季節です。伝教大師忌を機会に先祖供養しましょう。梅雨どき前の月命日に墓参をおすすめします。

読者の皆様、お体ご自愛専一の程

筆者敬白