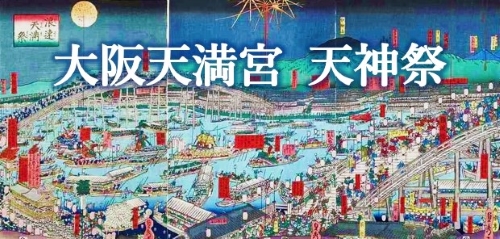

■7月24~25日 大阪天満宮「天神祭(てんじんまつり)」です。■

「天神祭(てんじんまつり、てんじんさい)」は、全国の「天満宮」や「天神社」で行なわれる祭のこと。祭神の「菅原道真(すがわらのみちざね)」の命日に因んだ縁日で、25日前後に行なわれます。

天神祭のなかでも有名なのが「大阪天満宮(おおさかてんまんぐう)」を中心に行なわれる「天神祭(てんじんまつり)」です。大阪天満宮の天神祭は、京都祇園祭、東京神田祭とともに、「日本三大祭」のひとつとして広く知られています。

「菅原道真」は、学者として名高い文章博士(もんじょうはかせ)「菅原是善(すがわらのこれよし)」の子として、承和12年(845)6月25日、京都の菅原院で生まれ、学者として、政治家として、大きな業績を残しました。

延喜元年(901)道真は、藤原時平(ふじわらのときひら)の策略により九州「太宰府(だざいふ)」へ配転(右大臣から大宰権師に左遷)させられます。摂津中島(せっつなかじま)の「大将軍社(たいしょうぐんしゃ)」に旅路の無事を祈願したあと、太宰府へ赴きますが、2年後の延喜3年(903)その生涯を閉じました。

それから約50年後の天暦3年(949)「大将軍社」の前に突然7本の松が生え、これが毎夜に霊光を放ったといわれます。このことが都に伝わり、「村上天皇(むらかみてんのう)」の勅命によって「天満宮」が建立されたのが「大阪天満宮」の始まりです。主祭神「菅原道真」を「火雷天神」「天神様」として祀ります。

◆大阪天満宮「天神祭(てんじんまつり)」

天暦5年(951)社頭(しゃとう)の浜(川岸)から神鉾(かみほこ)を流し、流れ着いた浜に斎場を設け、「禊(みそぎ)」を行ないました。その折、神領民や崇敬者が船を仕立てて奉迎したのが「天神祭」の始まりとされ、1000年の歴史を誇ります。

7月24日、本殿にて「宵宮(よいみや)」が行なわれたあと、白木の神鉾を手に、神童や供奉人など約200人の行列が天満宮の表門を出発し、旧若松町浜の斎場へ向かいます。穢れを神鉾に託して川に流す「鉾流し神事(ほこながししんじ)」は、夏越祓い神事のあと、斎船で堂島川(どうじまがわ)に漕ぎ出し、船上から神童の手によって流され、天神祭の無事と安全を祈願します。神鉾の流れ着いた地をその年の「御旅所」と定め、御神霊を遷座します。

25日、「本宮(ほんみや)」が盛大に行なわれます。御祭神の渡御、神霊移御、陸渡御(りくとぎょ)、船渡御(ふなとぎょ)、地車(だんじり)の引き回し、奉納花火が賑やかに行なわれ、川面で繰り広げられる水上祭や花火大会は、夏の大阪名物のひとつになっています。

大阪天満宮

◇大阪市北区天神橋2丁目1番8号

◇JR東西線「大阪天満宮駅」徒歩3分

◇大阪メトロ「南森町駅」徒歩5分

◇公式サイト:https://osakatemmangu.or.jp