■7月22日 敦賀、氣比神宮「総参祭(そうのまいりのまつり)」です。■

北陸の総鎮守・越前一の宮「氣比神宮(けひじんぐう)」は、大宝2年(702)の建立と伝わる祭神七座の延喜式内大社で、「伊奢沙別命(いざさわけのみこと)」に八幡の神々を祀った貴重な神社のひとつです。地元の人びとには「けえさん」と呼ばれ親しまれています。

昭和20年(1945)、「敦賀大空襲(つるがだいくうしゅう)」で、正保2年(1645)造営された高さ36尺(10.93m)の「大鳥居」だけを残して焼けてしまいましたが、戦後、「昭和の大造営」によって再建されました。

国道8号線に面して立つ大鳥居は国の重要文化財に指定され、木造の鳥居としては、奈良の「春日大社(かすがたいしゃ)」、広島の「厳島神社(いつくしまじんじゃ)」とともに「日本三大鳥居」のひとつになっています。

御祭神は、伊奢沙別命、仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)、神功皇后(じんぐうこうごう)、応神天皇(おうじんてんのう)、日本武尊(やまとたけるのみこと)、玉姫命(たまひめのみこと)、武内宿禰命(たけのうちのすくねのみこと)。

海には航海安全と水産漁業の隆昌、陸には産業発展と衣食住の平穏に霊験著しく、篤く信仰されています。「氣比」は「キビ」とも読まれ、御食国(みけつくに)の豊穣と大漁祈願が御神徳にあることから、穀類の「黍(きび)」から出た言葉が所以のようです。

「敦賀湾(つるがわん)」に面して立ち並ぶ氣比神宮の神苑「気比松原(けひのまつばら)」は、「虹の松原(にじのまつばら、佐賀県唐津市)」「三保の松原(みほのまつばら、静岡市清水区)」に並び「日本三大松原」のひとつです。『万葉集』や『日本書紀』に詠まれるなど、古来より知られる敦賀の景勝地で「国の名勝」に指定されています。

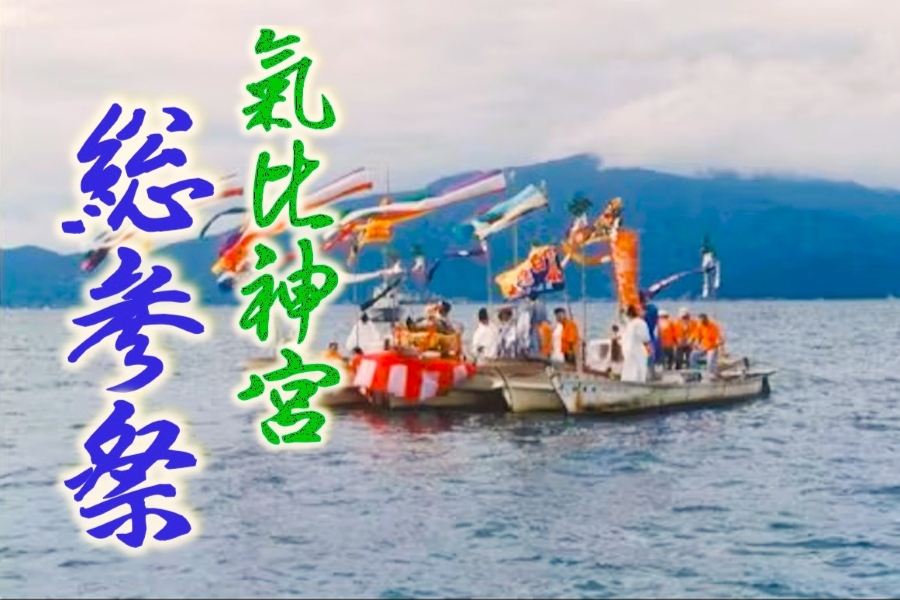

◆総参祭(そうのまいりのまつり)

「総参祭(そうのまいりのまつり)」は、年にいちど、7月22日に、御祭神「仲哀天皇」が、后の「神功皇后」を祀る対岸の「常宮神社(じょうぐうじんじゃ)」まで海を渡って逢いに行くという、敦賀湾を舞台に執り行なわれる神渡り神事です。

常宮神社は、神功皇后がここで皇子の「応神天皇」を安産したことから「安産の神様」として崇められ、地元では「お産のじょうぐうさん」と呼ばれ親しまれています。

「氣比大神」の御用漁師とされる敦賀湾の漁業家が、和船(わせん)に分乗して「船神輿(ふなみこし)」の曵行を奉仕。供奉船も随い上下総て神事に加わることから「総参(そうのまいり)」といわれます。曵行を1度奉仕すれば3年の豊漁に恵まれるといわれ、この日敦賀湾は禁漁日とされます。

氣比神宮

◇福井県敦賀市曙町11-68

◇JR北陸本線「敦賀駅」徒歩15分

◇北陸自動車道「敦賀IC」車10分

◇公式サイト:https://kehijingu.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

北陸道総鎮守の氣比神宮は、敦賀大空襲で大鳥居以外は焼失しました。現在の本殿は、昭和の大造営で造営されたものです。文化的な遺産を後世に残すことは、ソフト面はもちろんハード面の努力も必要です。

令和6年(2024)3月、敦賀駅まで北陸新幹線が延伸開業し、首都圏・関西圏からのアクセスも格段によくなりました。皆様ぜひいちど戦火をまぬがれた氣比神宮の大鳥居をご覧になってください。

季節の変わり目です。読者の皆様、お体ご自愛専一の程

筆写敬白