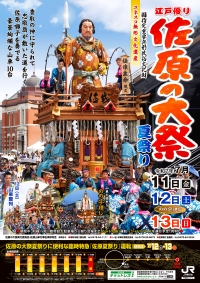

■7月11~13日 関東三大山車祭り「佐原の大祭(さわらのたいさい)夏祭り」です。■

千葉県香取市「佐原(さわら)」は、近世以降、「利根川(とねがわ)」の舟運によって江戸と結びつき、物資の集散地として栄えました。「北総の小江戸(こえど)」「水郷の町」と呼ばれ、「お江戸見たけりゃ佐原へござれ、佐原本町江戸まさり」と唄われた商家町です。市街地を流れる「小野川(おのがわ)」と「香取街道(かとりかいどう、佐原街道とも呼ばれる)」沿いには、歴史的建造物が残り、「佐原の町並み」として重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。

「小野川」を挟んで東側の地区を「本宿(ほんじゅく)」、西側を「新宿(しんじゅく)」と呼びます。「佐原の大祭(さわらのたいさい)」は、本宿地区で行なわれる夏祭り「八坂神社(やさかじんじゃ)」の祇園祭(ぎおんまつり)と、新宿地区で行なわれる秋祭り「諏訪神社(すわじんじゃ)」の秋祭りの総称です。

関東三大山車祭りのひとつに数えられ、およそ300年の歴史を誇ります。国の重要無形民俗文化財に指定、平成28年(2016)にはユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」に登録されました。

もともと、本宿の鎮守「八坂神社」と新宿の鎮守「諏訪神社」の祭礼の附け祭(つけまつり)として行なわれてきた行事で、巨大な人形などを飾り付けた数多くの豪華な「山車」が「佐原囃子(さわらばやし)」の調べにのって氏子区内を勇壮に曳き回されます。

山車は総欅造りの本体に、関東彫りの重厚な彫刻が飾り付けられ、上部には江戸や明治期の名人形師によって制作された大人形などが乗せられます。現在では、佐原の山車の大人形のような巨大な木偶(もくぐう)人形を作ることのできる職人はいないといわれ、貴重な文化遺産となっています。

「佐原囃子」は「神田囃子(かんだばやし」「京都祇園囃子(きょうとぎおんばやし」と並ぶ「日本三大囃子」で、「下座連(げざれん)」と呼ばれる囃子手が山車に乗って演奏します。

小野川沿いの「佐原河岸(さわらかし)」を中心に繁栄した町人たちの活況を背景に、両宿と新宿が山車の意匠を競い合いながら伝承してきました。歴史上の人物の大人形や町内で藁を用いて製作した大きな飾り物を飾り付けた山車は、現在24台。夏祭りは10台、秋祭りは14台の山車が、町内衆により曳き回され、手古舞(てこまい)の流れをくむ「手踊り」を町内の若連が披露します。

佐原の大祭(香取市):https://www.city.katori.lg.jp/sightseeing/matsuri/

◇JR成田線「佐原駅」

◇東関東自動車道「佐原香取IC」から約10分、「大栄IC」から約20分

)