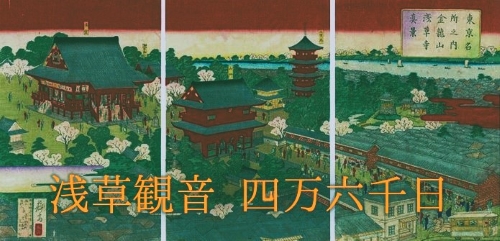

■7月9~10日 東京、浅草観音「四万六千日(しまんろくせんにち)」です。■

「浅草観音(あさくさかんのん)」の正式名称は「金龍山 浅草寺(きんりゅうざん せんそうじ)」。「聖観音宗(しょうかんのんしゅう)」の総本山です。本尊は「聖観世音菩薩(しょうかんぜおんぼさつ)」。「浅草寺(あさくさでら)」と呼ばれ親しまれ、江戸時代には「徳川家康(とくがわいえやす)」が幕府の祈願所に指定し、下町文化の中心的存在になりました。「坂東三十三観音霊場(ばんどうさんじゅさんかんのんれいじょう)」〔※〕の札所13番。「江戸三十三観音霊場(えどさんじゅうさんかんのんれいじょう)」〔※〕の札所1番。

推古天皇36年(628)、「檜前浜成・竹成(ひのくまのはまなり・たけなり)」の兄弟が、「江戸浦(隅田川)」で漁をしていたところ、一躰の「観音さま」のご尊像を感得(かんとく)しました。郷司(ごうじ)の「土師中知(はじのなかとも)」(名前には諸説あり)は、これが「聖観世音菩薩さま」であることを知り、深く帰依して、その後出家し、自宅を改めて寺とし、礼拝供養に生涯を捧げたと伝わります。

大化元年(645)、「勝海上人(しょうかいしょうにん)」という僧が観音堂を建立。夢告により本尊を「秘仏(ひぶつ)」と定めたといわれます。さらに平安時代初期の天安元年(857)、延暦寺の僧「円仁(慈覚大師)」が「お前立ち」の観音像を造ったと伝わります。観音像は、高さ1寸8分(約5.5cm)の金色の像であるといわれていますが、秘仏のため実体は不明です。

浅草寺は都内最古の寺院です。明暦3年(1657)に観音堂の北に「新吉原遊郭(しんよしわらゆうかく)」〔※〕ができ、人びとが集まるようになりました。もともと天台宗に属していましたが、大東亜戦争後に独立し「聖観音宗」の総本山となりました。観音菩薩を本尊とすることから「浅草の観音さま」と呼ばれ、広く親しまれています。

※坂東三十三観音霊場(ばんどうさんじゅさんかんのんれいじょう):足柄山や箱根の坂の東一帯は「坂東」と呼ばれていて、その地域の侍を「坂東武者」と呼んでいました。源平の合戦で九州まで歩みを進めた坂東武者のあいだでは、敵味方を問わない戦死者の供養や永い平和祈願が盛んになりました。源頼朝の篤い観音信仰と、多くの坂東武者が西国で見聞した西国三十三観音霊場への想いなどが結びつき、鎌倉時代に「坂東三十三観音霊場」が開設されました。

◆「坂東三十三観音」公式サイト:https://bandou.gr.jp

※江戸三十三観音霊場(えどさんじゅうさんかんのんれいじょう):東京都内にある33箇所の観音札所のこと。「江戸三十三箇所(えどさんじゅうさんかしょ)」ともいいます。寛永18年(1641)から元禄11年(1703)のあいだに開設されたと考えられていますが、現在ではもっぱら昭和51年(1976)に改訂された「昭和新撰江戸三十三観音札所」のことを指します。

※新吉原遊郭(しんよしわらゆうかく):江戸幕府開設間もない元和3年(1617)日本橋葺屋町(にほんばしふきやちょう、現在の日本橋人形町)に幕府公認の吉原遊廓が誕生しました。「吉原」の語源は、遊廓の開拓者が東海道の宿場・吉原宿出身であったためという説、葦の生い茂る低湿地を開拓してつくったが、「葦(あし)」が「悪し」に通じるのを忌んで「吉(よし)」に変えたとする説などがあります。

その後、明暦3年(1657)の「明暦の大火」で日本橋の吉原遊廓も焼失し、浅草千束村(せんぞくむら)に移転しました。この際、営業ができる土地の面積は5割増しに、夜間の営業も許可されました。以後、日本橋の方を「元吉原」、浅草の方は正式には「新吉原(略して吉原)」と呼ぶようになりました。

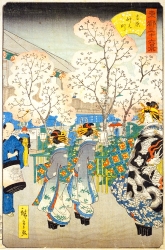

新吉原は、最盛期には3000人の遊女を抱え、中央の大通り「仲之町」には春には桜を、秋には紅葉を移植するなど、人工的な楽園を演出しました。

◆四万六千日(しまんろくせんにち)

「四万六千日(しまんろくせんにち)」は、浅草観音の縁日です。「千日詣(せんにちもうで)」「千日参(せんにちまいり)」とも。この日に参拝すれば、四万六千日参詣したのと同じ御利益や功徳があるといわれます。

仏教で、その日参拝すれば、平日の参詣以上の功徳があるとされる日を「功徳日(くどくにち)」といいます。京都の「清水観音(音羽山清水寺)」で初めて行なわれ、その後全国に伝わりました。九重日、百日、四百日、四千日など。浅草観音のほかに、「護国寺」や「愛宕神社」の千日詣が有名です。

浅草寺(浅草観音)

◇東京都台東区浅草2-3-1

◇東武スカイツリーライン、東京メトロ銀座線、つくばエクスプレス、都営地下鉄浅草線「浅草駅」より徒歩5分

◇公式サイト:https://www.senso-ji.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

東京の夏の風物詩、浅草観音の四万六千日とほおずき市です。この季節になると、下町で浴衣や甚平姿をよく見かけます。お寺の縁日で市が立つと夏本番を感じさせます。

体調管理が難しい時期です。読者の皆様、お体ご自愛専一の程

筆者敬白