■7月7日「七夕(たなばた)」です。■

「七夕(たなばた、しちせき)」は「五節供(ごせっく)」のひとつで、もともと陰暦7月7日に行事を行なっていましたが、現在は新暦7月7日、地方によっては8月7日に行なわれています。「織女祭(しょくじょさい)」「星祭(ほしまつり)」などともいい、中国から伝わった「牛郎織女(ぎゅうろうしょくじょ)」の伝説が、古来より日本各地に伝わる「羽衣伝説(天人女房)」と結びついたり、盆行事などと入り混じったりしながら、今日まで受け継がれてきた行事です。

中国神話の「牛郎織女」の伝説は、「天の川(あまのがわ)」の両岸に現れる「牽牛星(けんぎゅうせい)」と「織女星(しょくじょせい)」とが「鵲(かささぎ)」の翼を延べたのを橋として、天の川を渡り、会うというロマンチックな物語です。牛郎と織女の逢瀬を祝う「乞巧奠(きっこうでん、きこうでん)、乞巧節(きっこうせつ)」は中国の伝統行事です。

◆「牛郎織女」伝説

昔、中国の「漢水(かんすい:漢江)」のほとりに、「織女」という機織(はたおり)の上手な美しい娘が住んでいました。織女は、天帝の自慢の娘で、年頃になると、農耕に熱心な「牽牛郎」を婿に迎えてやりました。

ところが、夫婦となったふたりは夫婦生活が楽しく、織女は機を織らなくなり、牽牛郎は牛を追わなくなってしまいます。怒った天帝は牽牛郎を漢水の対岸へ追放してしまいました。

毎日泣き続ける織女を哀れに思った天帝は、年にいちどだけ、7月7日に牽牛郎が逢いに来ることを許しました。その日が来ると、牽牛郎は漢水を渡って織女に逢いに行きました。

しかし、7月7日に雨が降ると漢水の水かさが増し、川を渡ることができません。すると、ふたりを哀れんだ無数のカササギがやってきて、橋を掛けてくれるのでした。

夏の夜空でひときわ明るく輝く「夏の大三角形」を構成するのは、はくちょう座α星「デネブ」、わし座α星「アルタイル」、こと座α星「ベガ」です。3つの星はすべて1等星で、「織女星」は「ベガ」、「牽牛星」は「アルタイル」、あいだを流れる「天の川」を「漢水」に見立てます。

・こと座の「ベガ」…「織女星」「織姫(おりひめ)」「織姫星」

・わし座「アルタイル」…「牽牛星」「彦星(ひこぼし)」

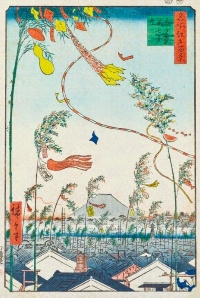

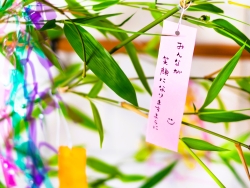

「牛郎織女」の伝説が日本に伝わると、「羽衣伝説(天人女房)」と結びつき、奈良時代には宮中行事として「乞巧奠」が行なわれました。江戸時代、武家のあいだでも年中行事として行なわれるようになり、「五節句」のひとつとして定着して、笹竹に五色の紙や糸を吊るして軒端に立てるといった、現在に近いかたちになりました。笹竹を立て、五色の短冊に詩歌を書いたりして、習字や裁縫など手習い事の上達を願う習俗は、寺子屋(てらこや)が普及した江戸時代になってからのことです。

日本各地に残る「羽衣伝説(天人女房)」は、さまざまなかたちになって伝わります。一般には、天から降りてきた「天女(てんにょ)」が「羽衣(はごろも)」を脱いで水浴びをしていると、人間の男が羽衣を盗み隠して結婚を迫り、天女は男と結婚して子を生んだあと、羽衣を探し出して天に帰るというストーリーがよく知られています。これが「牛郎織女」伝説と融合して、天への上りかたを教わった男は、年にいちどだけ、7月7日に、天上で天女に逢うことができるという結末に変化したものも伝わります。

「たなばた」という名称の由来はいくつかあり、折口信夫(おりぐちしのぶ)は、古く神を迎え祀るため、乙女が水辺の棚に設けた機屋(はたや)にこもり、神の降臨を待って一夜を過ごすという伝承により、「棚機女(たなばたつめ)」「乙棚機(おとたなばた)」、さらに、「たなばた」と呼ぶようになったと唱えました。七夕には一夜水辺にこもって「禊(みそぎ)」を行ない、翌朝送り神に託して「穢(けがれ)」を持ち去ってもらうものであり、現在各地に伝わる水浴の習俗はその名残りだという説です。また、牽牛と織女がそれぞれ耕作と養蚕を司ることから、田から生じるものを意味する「たなつもの」と、織機や織物を意味する「はたもの」が由来だとする説もあります。

7月7日の「七夕」は、織姫と彦星が逢えるように晴天を祈る「星祭(ほしまつり)」であると同時に、「お盆」の行事とも結びついて「穢を祓う」習俗となりました。この日を「七日盆(なぬかぼん)」といって、カヤやマコモで馬を作って庭に置いたり、綱でつるしたり、屋根に上げたりして精霊(しょうりょう)を迎える準備をします。墓掃除、をしたり、仏壇の道具を洗い清めたりするところもあります。

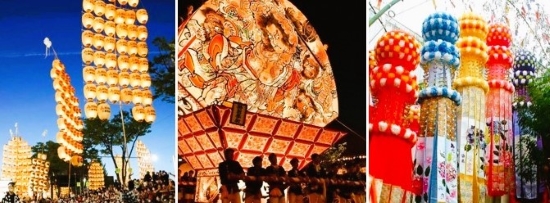

「水」にまつわる行事も多く、髪を洗ったり、子どもや牛馬に水浴びをさせたり、井戸をさらったりする風習が各地に残っています。なかには、河童供養や水神(すいじん)の祭を行なうところもあります。水浴びを「ねむり流し」「ねぶた流し」ともいいました。青森で行われる「ねぷた祭り、ねぶた祭り」も、本来は「穢」を水に流す「禊の行事」でした。「ねぷた、ねぶた」は「眠たさ」のことで、睡魔を追い払う行事です。秋田の「竿灯(かんとう)」も七夕祭りのひとつです。

七夕の神事が行なわれるのは、7月6日の夜、つまり7月7日早朝です。そのほとんどが「夜明けの晩(午前1時)」に行なわれます。午前1時頃、天頂付近に主要な星々が上り、天の川・牽牛星・織女星が最も見ごろになる時間帯です。

「五色の短冊」は、「五行説(ごぎょうせつ)」の五色のことで、青・赤・黄・白・黒です。中国では短冊ではなく、五色の糸を吊るします。海の近くでは、短冊を飾った笹を7月6日に飾り、翌7日に海に流すなどの風習もあります

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

7月7日は梅雨の時期なので雨の日が多く、織姫と彦星が出会える晴れた星空が見えないこともしばしばです。七夕に降る雨を「洒涙雨(さいるいう)」といい、織姫と彦星が流す涙だといいます。

梅雨の終わりごろは大雨の被害が多くなります。七夕の日ならずとも、星空を見上げて晴天をよろこぶ日々です。気象予報を見て、集中豪雨やゲリラ豪雨に備えましょう。

筆者敬白