■1月22日「黙阿弥忌」河竹黙阿弥の命日です。■

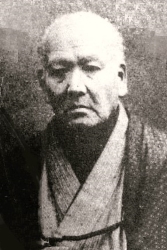

「河竹黙阿弥(かわたけもくあみ)」は、幕末から明治にかけて活躍した歌舞伎狂言作者です。江戸・日本橋生まれ。明治26年(1893)1月22日没。本名は吉村芳三郎。俳名「其水(そすい)」、別名「古河黙阿弥(ふるかわもくあみ)」。

14歳のときに道楽が過ぎて勘当され、のちに狂歌・茶番・俳句などで活躍。天保6年(1835)歌舞伎・狂言作者の五代目鶴屋南北(つるやなんぼく)の門下に。記憶力が抜群で『勧進帳(かんじんちょう:義経と弁慶を題材にした歌舞伎の演目)』の台詞を暗記して舞台の後見を務め、七代目市川團十郎(いちかわだんじゅうろう)に認められます。

黙阿弥の歌舞伎の特徴は「黙阿弥調」と称される華麗な台詞にあります。歌舞伎界では「厄払い」と呼ばれ、リズミカルな七五調に掛詞・縁語を駆使し、ひとりあるいは複数で語ることでオペラの「アリア」や「二重唱」のような効果を上げています。

「白浪物(しらなみもの:盗賊が主人公の世話物)」を得意としましたが、そこに登場する悪人たちは、むしろ小心で、時代や因果に翻弄される弱者です。しばしば大南北(おおなんぼく、四代目鶴屋南北)と比較されますが、黙阿弥の白浪物は、ふてぶてしい悪人が登場する南北劇とは大きく違っていました。

明治以降は、能楽風の新しい舞踊である「松羽目物(まつばめもの)」の作詞を担当。「松羽目」とは、能舞台をまねて歌舞伎の舞台の正面に老松(おいまつ)を描いた舞台装置のことで、現在でも親しまれている松羽目物の舞踊の多くは明治・大正時代に作られました。晩年の黙阿弥は自作脚本を全集本『狂言百種』として発売し歌舞伎の普及に努めました。

生涯に発表した作品は三百余。坪内逍遙(つぼうちしょうよう)は、黙阿弥を「江戸演劇の大問屋」「明治の近松」「我国の沙翁(シェークスピア)」などと高く評価しました。

◆新歌舞伎と黙阿弥

一般的に、明治時代中期から大東亜戦争中までに書かれた作品を「新歌舞伎(しんかぶき)」といいます。江戸時代から明治時代の歌舞伎の脚本は、歌舞伎専門の座付作者である「狂言作者(きょうげんさくしゃ)」らによって書かれてきました。

ところが、黙阿弥以降、有力な狂言作者が現れなかったため、小説家や文学者といった外部の作家たちが歌舞伎の脚本を書き下ろすようになりました。主な作家として、坪内逍遥(つぼうちしょうよう)、岡本綺堂(おかもときどう)、山本有三(やまもとゆうぞう)、池田大伍(いけだだいご)、菊池寛(きくちかん)、谷崎潤一郎(たにざきじゅんいちろう)、宇野信夫(うののぶお)などが挙げられます。

こうして、黙阿弥以降の小説家らによって、より文学性を追求した新たな作品群が生み出され、それらを「新歌舞伎」と呼んだのです。

「世話物」で有名だった黙阿弥も「松羽目物」や海外小説の「翻案物(ほんあんもの)」を手掛けるなど、新しい潮流を見ながら作品を書いていきました。河竹黙阿弥は歌舞伎の近世と近代をつなぐ非常に重要な狂言作者なのです。

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

私たち一般的な庶民は、江戸や明治の歌舞伎や狂言のことをまったく知りません。近年では、昭和生まれの筆者でも「明治は遠くなりにけり」と感じます。

まして江戸時代後期の文化などは「昔」という言葉で括れるほどです。日本の誇れる文化に命日に「故人を偲ぶ」という習慣があります。江戸末期から明治初期の歌舞伎・狂言などを通して、当時の人びとの心に触れてみるのも一興で余裕のひとつと言えます。

筆者敬白