■2月26日「良忍上人忌」です。■

「良忍上人(りょうにんしょうにん)」は、平安時代後期の僧で、「融通念仏 (ゆうずうねんぶつ)宗」の開祖です。「天台声明(てんだいしょうみょう)」〔※〕中興の祖。「本願上人」とも。諡号(しごう:貴人や高徳のひとに死後おくる名前)は「聖応大師(しょうおうだいし)」。

延久4年(1072)尾州知多郡(現愛知県東海市富木島町)に誕生。父は領主で、母は熱田神宮大宮司の息女でした。美声の持ち主だったところから幼名を「音徳丸(おんとくまる)」。12歳で比叡山に登り、良賀僧都のもとで得度し「光乗坊良仁」と名のります。「良忍」と改名したのは大原へ隠棲して後のことです。比叡山では堂守りとして修業する傍ら、天台の学問、密教や戒律の修法にも努め、不断念仏(ふだんねんぶつ:特定の日時を決めて、その間、昼夜間断なく念仏を唱えること)をきわめました。

21歳で学侶(学問をする修行僧)を教導する講主に任ぜられましたが、学問の議論ばかりが先行するなか、良忍上人は、伝教大師(最澄)が強調した道心(真の道)を追い求める心が薄れていることを嘆いていました。時代は貴族社会に変わって武家政権に移行する動乱期でした。比叡山にも時代変革に伴う世俗化の波が押し寄せていたのです。

23歳にして良忍上人は洛北大原に隠棲します。「大原」の地には、比叡山の別所として、念仏聖(ねんぶつひじり)や修行者が草庵を結び、ひとつの集落を形成していました。

大原での良忍上人が往生を願う純心な念仏行者であったことは、『後拾遺往生伝(ごしゅういおうじょうでん)』や『三外往生記(さんげおうじょうき)』から読み取れます。真摯な念仏行者であり、法華経の修行僧であったことがうかがえます。

良忍46歳の永久5年(1117)5月15日「午の刻」、阿弥陀仏が姿を現し、「一人一切人(いちにんいっさいじん)、一切人一人、一行一切行、一切行一行、是名他力往生(たりきおうじょう)。十界一念(じっかいいちねん)、融通念仏、億百万遍、功徳円満」との偈文(げもん:仏典のなかで仏や教えを讃える韻文)を感得。速やかに智慧(ちえ)かがやき喜び溢れる幸せの世界に至る方法として「融通念佛(ゆうずうねんぶつ)」が授与されました。偈文を「佛勅(ぶっちょく)」といい、「融通念佛宗」の教えの要となるものです。

あるとき、鞍馬寺(くらまでら)の「多聞天王(たもんてんのう:毘沙門天)」が現れて曰く、「あなたは先に仏さまから尊い融通念仏を授かったのに、どうしてそれを人びとに勧めて苦しみの衆生を救済しないのか」。この言葉によって良忍は布教の時ようやく至ったことを知りました。

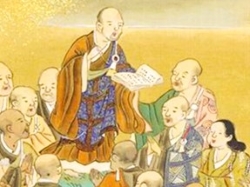

天治元年(1124)良忍は、一人の唱える念仏の功徳が一切人の功徳となり、一切人の唱える念仏の功徳がまた一人一人の功徳となって億百万遍の功徳が成就するという融通念仏の教えを広めるため、はじめて市中に出て念仏勧進(ねんぶつかんじん)を始めました。その名は朝廷に達し、鳥羽上皇は良忍を招いて融通念仏会を修めました。さらに上皇は自ら「融通念仏勧進帳(名帳)」をつくり、帰信者に名を記させるべく自身も名前を録し、かつ序文をしたためました。

天治2年(1125)4月4日、良忍がお礼のため鞍馬寺で通夜念仏していると、またも「多聞天王」が現れ、神々の天の世界にまで「融通念仏日課百遍」を勧めた証拠に「名帳(みょうちょう、神名帳)」を授けられました。その「名帳」には梵天、帝釈、四天王をはじめとして、閻魔王界から地獄の役人に至り、かつ日本国内の八百万神の名が星のごとく連なっていました。

良忍上人は天性の美声の持ち主で、「魚山流声明(ぎょざんりゅうしょうみょう)」を大成しました。これが声明中興の祖として仰がれている所以です。大原には「音無の滝(おとなしのたき)」「律川(りっせん)」「呂川(りょせん)」〔※〕など良忍上人の声明にちなんだ名称が残っています。

※声明(しょうみょう):仏教経典の偈頌(げじゅ:経文中の韻文)などに節をつけて唱誦する儀式音楽、仏教声楽のこと。「梵唄(ぼんばい)」ともいう。法会で僧が唱える声明は経典や宗派によってさまざまな種類があり、天台声明、真言声明、浄土声明などの流派に分かれる。洛北の大原の里は、中国声明の聖地「魚山(ぎょざん)」にちなんで魚山と呼ばれ、慈覚大師(じかくだいし)の「天台声明」から良忍上人へと継承され、日本声明の発祥の地とされている。

※音無の滝(おとなしのたき):京都市左京区大原の来迎院(らいごういん)の東にある滝。良忍上人はじめ代々の声明法師が、この滝に向かって声明の習礼をしたと伝わる。

滝の名の由来はいくつかあり、初めは滝の音に消されて聞こえなかった声明の声が、稽古を重ねるにつれて滝の音と和し、ついには滝の音が消えて、声明の声のみが朗々と聞こえるようになったことから音無の滝と名付けられたという説、また、慈覚大師が、近隣の寺で行われている「声明」の邪魔をしないように滝に呪文をかけて(あるいは、滝がぶつかっていた岩を動かして)静かにさせたことからきているとする説などがある。

※律川(りっせん)、呂川(りょせん):三千院境内の北側を流れる川を「律川」、南側を流れる川を「呂川」と呼ぶ。これは声明音律(しょうみょうおんりつ)の「呂律(りょりつ)」にちなんで名づけられたといわれる。「律」も「呂」も日本音楽の音のひとつで、十二律・音律・音階・旋法・調子などを意味する「律呂(りつりょ)、呂律(りょりつ)」という言葉が変化してできた語が「呂律(ろれつ)」で、声明の旋律をうまく唱えられないのを「呂律が回らない」といったことから、舌がうまくまわらず、ことばが不明瞭になることを意味するようになった。

融通念佛宗総本山 大念佛寺

◇大阪市平野区平野上町1-7-26

◇大阪市平野区平野上町1-7-26

◇JR大和路線「平野駅」徒歩5分

◇大阪メトロ谷町線「平野駅」徒歩8分

◇公式サイト:https://www.dainenbutsuji.com

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

仏教音楽を「声明(しょうみょう)」というのだそうです。良忍上人忌ブログを書いていて初めて知りました。確かに通読暗記よりも発声暗唱の方が記憶に残ります。それに声明のような音階をつければ尚覚えやすくなるでしょう。眠たくなるのを我慢する長い営業会議や訓示も、「声明」を見習って覚えやすい節回しにしてもらいたいものです。とはいえ、それなりの修行を必要とするのでしょうね。

季節の変わり目です。時節柄お体ご自愛専一の程

筆者敬白