■2月12~23日「八専(はっせん)」です。■

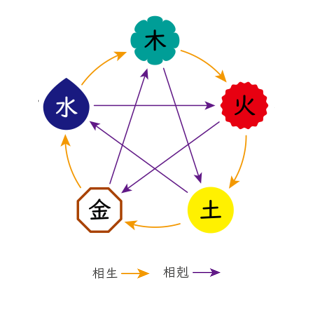

暦の上で「十干(じっかん)」「十二支(じゅうにし)」〔※〕を、「五行説(ごぎょうせつ)」〔※〕の「木火土金水」に当てはめると、干支ともに同じ気が重なるものが12日あります。そのうちの8日が「壬子(みずのえね)」から「癸亥(みずのとゐ)」の12日間に集中していて、特別な意味を持つ期間とされました。同じ気が重なることを「専一」と言いい、それが8日あることから「八専(はっせん)」と呼びます。八専の期間には同じ気が重ならない日が4日あり、これを八専期間中の「間日(まび)」〔※〕と呼びます。

| 1日目 | 壬子(みずのえね) | 水水(水の気が重なる) | 專一 |

|---|---|---|---|

| 2日目 | 癸丑(みずのとうし) | 水土 | 間日 |

| 3日目 | 甲寅(きのえとら) | 木木(木の気が重なる) | 專一 |

| 4日目 | 乙卯(きのとう) | 木木(木の気が重なる) | 專一 |

| 5日目 | 丙辰(ひのえたつ) | 火土 | 間日 |

| 6日目 | 丁巳(ひのとみ) | 火火(火の気が重なる) | 專一 |

| 7日目 | 戊午(つちのえうま) | 土火 | 間日 |

| 8日目 | 己未(つちのとひつじ) | 土土(土の気が重なる) | 專一 |

| 9日目 | 庚申(かのえさる) | 金金(金の気が重なる) | 專一 |

| 10日目 | 辛酉(かのととり) | 金金(金の気が重なる) | 專一 |

| 11日目 | 壬戌(みずのえいぬ) | 水土 | 間日 |

| 12日目 | 癸亥(みずのとゐ) | 水水(水の気が重なる) | 專一 |

八専の期間は「天干(てんかん)」〔※〕と「地支(ちし)」〔※〕が同じ気になるため、気が偏って、良い事はますます良く、悪いことはさらに悪く傾きやすくなります。振幅の激しい期間で、準備を怠らなかった人には良い結果が、場当たり的な対応をした人にはそれなりの結果が訪れます。

八専の期間中は、天地が朦朧(もうろう)として、人間社会でもバランスが取りづらくなります。人間関係では些細なことで思わぬ亀裂が入ったりします。また、ギャンブルなど努力を伴わない行動は避けましょう。

「八専」はもともと、戦争を司る軍略家が用いるもので、築城・軍営・出陣・出兵には適さない「凶日」とされていました。一般には、家作・植樹・地ならしなどの建設的な事柄には良く、立ち退き・解体・廃棄など処理的な事柄や婚礼、蓄類の売買には良くない日とされ、仏事や供養も避ける(忌む)とされます。

「壬子=水と水(水の気)」で始まって「癸亥=水と水(水の気)」で終わることから雨が降る日が多いといわれます。とくに八専2日目を「八専二郎」と呼び、この日に雨が降ると霖雨(りんう:長雨)になるとされ、農家の厄日のひとつになっています。

ちなみに古代中国では、むしろすべてのことに良いとされていて、『淮南子(えなんじ)』〔※〕には「専を以て干支(えと)に従えばすなわち功あり」と記されています。

※十干(じっかん):「木・火・土・金(ごん)・水」の五行(五行)を兄(え)・弟(と)に分けたもの。年・日を現す。「甲(きのえ)・乙(きのと)・丙(ひのえ)・丁(ひのと)・戊(つちのえ)・己(つちのと)・庚(かのえ)・辛(かのと)・壬(みずのえ)・癸(みずのと)」を十二支と組み合わせて使う。

※十二支(じゅうにし):「子(ネズミ)・丑(牛)・寅(トラ)・卯(うさぎ)・竜(龍)・未(蛇)・午(馬)・羊(ヒツジ)・申(サル)・酉(にわとり)・戌(犬)・猪(いのしし)」の12種の動物を表わす漢字のこと。十干と組み合わせることで、60を1周期とする「干支(えと)」を形成し、方角や時間、暦に用いられる。また、陰陽五行説と組み合わせることで「卦(け)」にも応用されるようになった。

※五行(ごぎょう)、五行思想(ごぎょうしそう)、五行説(ごぎょうせつ):古代中国に端を発する自然哲学の思想。万物は火・水・木・金・土の5種類の元素からなるという説である。その根底には、5種類の元素は「互いに影響を与え合い、その生滅盛衰によって天地万物が変化し、循環する」という考え方がある。西洋の「四大元素説(四元素説)」と比較される東洋思想。

※間日(まび):八専のうち、癸丑(みずのとうし)・丙辰(ひのえたつ)・戊午(つちのえうま)・壬戌(みずのえいぬ)の4日間を、八専の「間日」という。八専の影響を受けづらい日。

※天干(てんかん):「十干」とも呼ぶ。古代中国の数詞で時間と空間を表わすのに使用した。殷(いん)代(紀元前17世紀~紀元前11世紀)の頃の甲骨文字に記載がある。五行の「木・火・土・金・水」が、陰陽それぞれに分かれたもので、「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」の10個に分けられる。

※地支(ちし):「十二支」とも呼ぶ。「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」の総称(それぞれ音訓2通りの読み方がある)。

※『淮南子(えなんじ)』:中国前漢時代の皇族で、学者でもある「淮南王劉安」(えなんおうりゅうあん:紀元前179年~紀元前122年)が、学者を集めて編纂させた思想書。

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

「八専」が終ると、なぜか余裕ができます。この機会に新しい計画を立てるなど、八専の作用を存分に活用すれば、物事が確実に成就していきます。いわゆる「準備」「事始め」の期間が「八専」と言えます。難しい問題や逆境にある人が、ここで一大決心をすると、大自然が味方になって良い作用が発現したという例を数多く聞き及びます。

体調を整えることも、大切な準備のひとつ。時節柄お体ご自愛専一の程

筆者敬白