■8月15~16日「松島流灯会(まつしまりゅうとうえ) 海の盆」です。■

万葉の昔より歌枕として用いられ、みちのくを代表する名勝「松島(まつしま)」は、「宮島(みやじま)」「天橋立(あまのはしだて)」と並ぶ「日本三景(にほんさんけい)」のひとつといわれます。「日本三景」は、正徳4年(1714)頃、江戸幕府の儒学者「林羅山(はやしらざん)」の三男である「林鵞峰(はやしがほう)」が、その著書『日本国事跡考』において、「日本三処奇観」と記したのに始まります。

俳聖「芭蕉(ばしょう)」が奥州行脚する目的のひとつは松島でした。『奥の細道』に「松島の月まづ心にかかりて」とあるようによほど気にかかっていたようで、「扶桑第一の好風(こうふう:よい景色)」とそのあまりの美しさに驚嘆し絶句したそう。有名な「松島やああ松島や松島や」は、芭蕉が詠んだ句と思われがちですが、江戸時代後期の狂歌師「田原坊」の作と考えられています。

宮城県北東部の「松島湾(まつしまわん)」の内外には、260余の島があります。朱塗りの「渡月橋(とげつきょう)」が架けられた「雄島(おしま)」は僧侶の修行場でもあり、108の岩窟があったと伝わります。その昔、死者の浄土往生を祈念した板碑(石の塔婆)があり、岩窟の中には五輪塔や法名が彫られたものが多くあります。中世の松島は「奥州の高野」と称される死者供養の霊場でした。

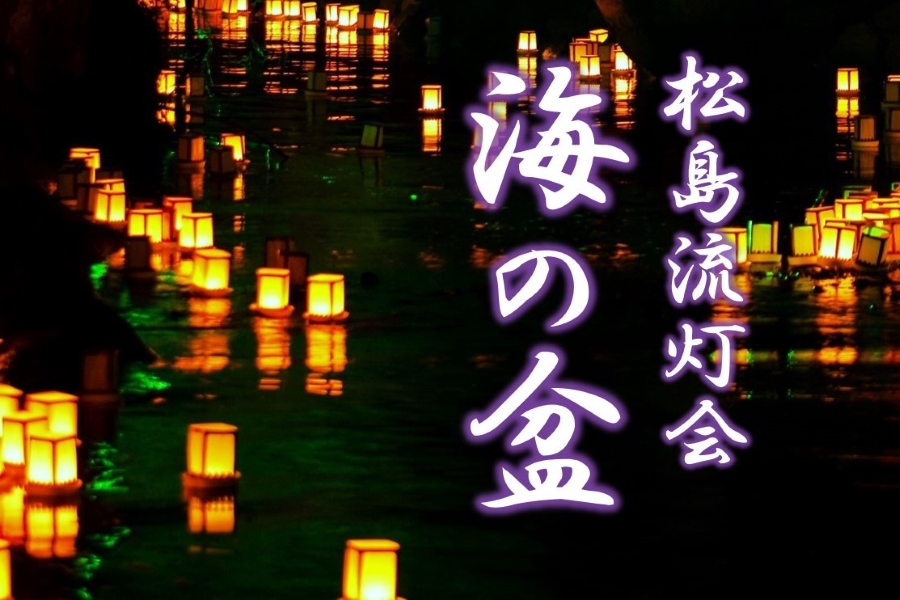

毎年8月、松島の最大の伝統行事「松島流灯会(まつしまりゅうとうえ)」が行なわれます。

海上には、全国から寄せられた先祖の霊を供養するために心を込めた「灯籠」の灯火が無数に漂います。夜空には、約7000発もの壮大な花火が打ち上がり、華麗な輝きを放ちます。花火と灯籠の光に浮かび上がる「松島湾」はまた格別です。

8月16日は、東北随一の禅寺「瑞巌寺(ずいがんじ)」にて「大施餓鬼会(おせがきえ)」が行なわれます。瑞巌寺門前の松島海岸中央広場に櫓(やぐら)と棚を設置して供養のための経木塔婆(きょうぎとうば)のお焚き上げを行ない、法縁の僧侶約50名によって法要が営まれます。

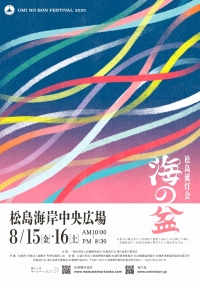

■松島流灯会 海の盆■

◇開催地:松島海岸中央広場

◇JR仙石線「松島海岸駅」徒歩5分

◇三陸自動車道「松島海岸IC」より車で約5分

◇「松島流灯会 海の盆」公式サイト:https://uminobon.jp/

■瑞巌寺■

◇宮城県宮城郡松島町松島字町内91番地

◇JR仙石線「松島海岸駅」徒歩10分

◇JR東北本線「松島駅」徒歩25分

◇公式サイト:https://www.zuiganji.or.jp/

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

月遅れお盆の「送り火」の日にあたります。松島は津波被害の大きかった地域で、観光産業復興、被害が間近に見られるツアーなど、震災の悲惨さをいち早く伝えました。東日本大震災発生の年には中止となりましたが、復興を祈願し、被災者の霊を慰める行事として例年催されます。松島を背景にした名物の「花火大会」も見ものです。

この時期、東北巡りをなさっている方、是非、幻想的な空間に引き込まれる松島灯篭流しに出向きましょう。

筆者敬白