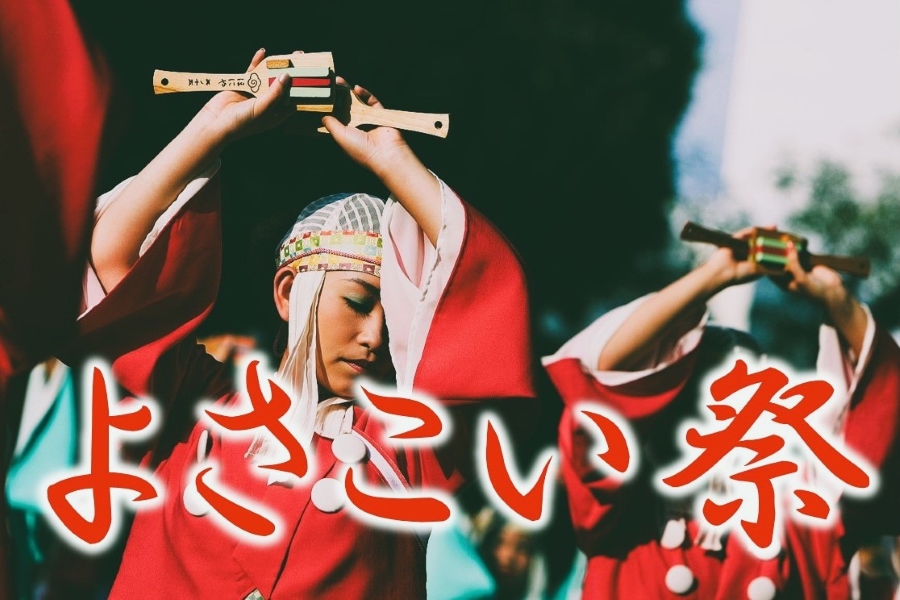

■8月9~12日 南国土佐「よさこい祭り」です。■

「よさこい祭り」は、毎年8月9日の前夜祭に始まり、10・11日の本番、12日の後夜祭・全国大会の計4日間、高知市内で行なわれる「土佐のカーニバル」のこと。市内9ヶ所の競演場、7ヶ所の演舞場で、約200チーム、約18,000人の踊り子たちが高知市内を乱舞します。

昭和29年(1954)8月、市民の健康と繁栄を祈願し、あわせて商店街振興を促すための不況対策として、高知商工会議所が中心となって始まりました。

いまや「よさこい」は、高知より全国へ、世界へと広がりました。関西や関東では小学校の運動会やお祭りで「よさこい鳴子踊り」が踊られています。北海道では「YOSAKOIソーラン祭り」が生まれ、ハワイの「ホノルルフェスティバル」にも参加しています。

「よさこい」とは、慶長年間、土佐藩初代藩主となった「山内一豊(やまうちかずとよ)」が高知城を築いた際、作業現場で歌われた「木遣り唄(きやりうた)」が変化したもので、囃子ことば「よさこい」は、石材や木材を運ぶときの掛け声「よいしょこい」が原形といわれます。あるいは、「夜さ来い(今晩おいでなさい)」という土佐の方言とも。

「よさこい節」は高知県の民謡で、数百もの替え歌があり、お座敷歌として広まりました。なかでも幕末の高知城下で起きた恋愛事件からとった歌詞は「鋳掛屋(いかけや)お馬の歌」として流行しました。安政元年(1854)頃、「五台山(ごだいさん)」に建つ名刹「竹林寺(ちくりんじ)」の脇坊「妙高寺(みょうこうじ)」(現「牧野植物園」敷地内)の住職「純信」は、鋳掛屋の娘「お馬」と恋に落ちました。妻帯が禁じられていた僧侶の恋がかなうはずもなく、駆け落ちをしたものの失敗し、純信は国外に、お馬は安喜川以東へ追放されていまいました。純信とお馬の悲恋物語に登場する「播磨屋橋(はりまやばし)」も観光名所として有名です。

土佐の高知の播磨屋橋(はりまやばし)で

坊さん簪(かんざし)買うを見た(ヨサコイヨサコイ)

御畳瀬(みませ)見せましょ瀬戸をあけて

月の名所は桂浜(かつらはま)……

これほどまでに「よさこい」が広まり、多くのひとが参加するようになったのは、変化を恐れず、新しいものを取り入れる懐の深さにありました。衣装や髪型、音楽、振り付けなど個性的なチームの生き生きとした踊りは、見物人を飽きさせません。

そのなかで2つのルールがあり、ひとつが「鳴子(なるこ)を鳴らして前進すること」、そして「曲のどこかに『よさこい鳴子踊り』のフレーズが入っていること」です。「鳴子」は、よさこいを踊る際の必須アイテムです。田畑の鳥を追い払うため、揺らして音を出す道具「すずめ脅し」が元になっているといわれます。よさこいに参加する踊り子たちが初めに練習するのが、鳴子の鳴らし方だそうです。

◆南国土佐・高知「よさこい祭り」公式サイト:http://www.cciweb.or.jp/kochi/yosakoiweb/

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

8月に入り、四国では「よさこい」「阿波踊り」が開催されます。8月13日から月遅れお盆に入ります。よさこいも阿波踊りも、いわゆる全国的な盆踊りのひとつと言えます。鮮やかな浴衣を着て団扇を片手にご当地ソングで、地域の方々と年齢に関係なく踊るさまは、日本の夏の風物詩です。

筆者敬白