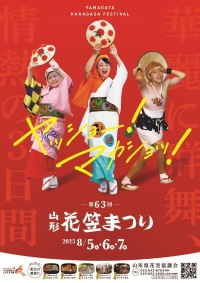

■8月5~7日 東北四大祭り「山形花笠まつり」です。■

「花笠まつり(はながさまつり)」は、昭和38年(1963)「蔵王(ざおう)」の観光開発とPRを目的に「蔵王夏まつり」の「花笠音頭パレード」としてスタートしました。現在は「東北三大祭り」に加わり「東北四大祭り」のひとつになっています。

「蔵王」といえば温泉です。「蔵王温泉」の歴史は非常に古く、西暦110年ごろ、景行天皇(けいこうてんのう)の時代、日本武尊(やまとたけるのみこと)の東征に随行した従臣「吉備多賀由(きびのたがゆ)」が温泉を発見したという伝説があり、「多賀由」が転じて「高湯(たかゆ、たがゆ)」と呼ばれるようになったと伝わります。昭和25年(1950)「蔵王温泉」に改称。

昭和31年(1956)の編入合併により、蔵王温泉は山形市内の秘湯となりました。高度経済成長のさなか、「蔵王連峰(ざおうれんぽう)」を東西に横断するドライブルート「蔵王エコーライン」も開通、「蔵王」は温泉ともども観光地としてにわかに注目されるようになりました。

昭和38年(1963)の「蔵王夏まつり」は、県や市、商工会議所、新聞社などが積極的に取り組んで、「蔵王大権現」の神事と「観光PR」を結びつけた大々的なイベントでした。「蔵王大権現(ざおうごんげん)」は、「修験道(しゅげんどう)」で有名な奈良の「金峯山寺(きんぷせんじ)」から勧請したもので、「蔵王山(ざおうさん、ざおうざん)」の名前の由来となり、もともと「山岳信仰(さんがくしんこう)」の対象であったのに加えて、修験者の修行の場にもなりました。

「蔵王夏まつり」で披露された「花笠踊り」は、山形県北東部の「尾花沢(おばなざわ)」で生まれた「土搗唄(どつきうた、どんつきうた)」が起源です。水田開墾のため、大正10年(1921)に築堤が完成した貯水池「徳良湖(とくらこ)」の工事に延べ3万人の人夫が従事したのですが、このとき作業中の調子合わせに歌われたのが「土搗唄」で、人夫たちが使っていた「菅笠(すげがさ)」で踊ったのが「花笠踊り」の始まりとされています。

「土搗唄」は昭和初期に民謡化され、三味線・尺八・太鼓のにぎやかな伴奏がついた現在の「花笠音頭(はながさおんど)」、別名「花笠踊り唄(はながさおどりうた)」になりました。

「ヤッショ、マカショ。」の囃子ことばと「山形花笠太鼓(やまがたはながさたいこ)」の調子もよく、統一された衣裳は艶やかで、山形の花「紅花」をあしらった「花笠」を手に笑顔で踊る踊り手たちの一糸乱れぬ集団美が醍醐味です。近年になって正調女踊りや正調男踊り、ダイナミックな笠回しをする創作踊りなど、多彩な踊りが観客を魅了します。

毎年8月5~7日の3日間、花笠音頭に合わせて1万人を超える踊り手が華麗に市内を練り歩きます。飛び入りもOKだそう。毎年100万人の人出で、山形の町が熱気に包まれます。

山形花笠まつり

◇開催地:山形市中心市街地(十日町・本町・七日町通り~文翔館前)

◆「山形花笠まつり」(山形県花笠協議会):https://www.hanagasa.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

高度経済成長の勢いにのって大きくなった「山形花笠まつり」は、東日本大震災が発生した年の夏、鎮魂の気持ちとともに、復興を願いながら開催されました。どんなときも唄と踊りが人びとを勇気づけるのだとあらためて思います。

観光で花笠まつりにお出かけの方は、くれぐれも熱中症対策を。

読者の皆様、お体ご自愛専一の程

筆者敬白