■4月20日「郵政記念日(ゆうせいきねんび)」です。■

「郵政記念日(ゆうせいきねんび)」は、明治4年(1871)4月20日に「飛脚(ひきゃく)制度」〔※〕に代わって郵便制度が始まったことにちなむ記念日です。その日、東京・大阪間で官営郵便が開始しました。

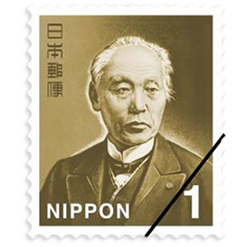

官営郵便を発議したのは、「日本近代郵便の父」と呼ばれる前島密(まえじまひそか)です。「1円切手」の肖像として有名です

前島は、アメリカ人宣教師チャニング・ウィリアムズに英学を学びました。ウィリアムズは、前島に「通信の国家に於けるは、恰も血液の人身に於ける様な者である。通信は即ち血液で、血管は駅逓である」と教え、郵便制度の重要性を教えました。

前島は、大蔵省や内務省の官僚としての仕事をこなしながら、長きにわたり郵政事業の育成にあたり、日本に近代的郵便制度の基礎を築きました。そのほか、江戸遷都の建言、郵便貯金の導入、海運政策の建議、新聞、電信・電話、鉄道、訓盲院(くんもういん:現在の筑波大学附属盲学校の前身)の創立、保険など、その功績は多岐にわたります。

◆郵政記念日

もともと、「逓信省(ていしんしょう)」〔※〕は4月20日を「逓信記念日(ていしんきねんび)」として制定していました。記念日の制定は、昭和9年(1934)に一般会計から分離して通信事業特別会計が創設されたことに伴う記念事業の一環でした。

昭和24年(1949)6月、逓信省が「郵政省」と「電気通信省」の2省に分離した際、それまでの「逓信記念日」である4月20日は「郵政記念日」として郵政省に受け継がれました。電気通信省の記念日としては、10月23日の「電気通信記念日」(のちに「電信電話記念日」)が制定されました。

※飛脚(ひきゃく);速く走る者という意味で、信書や金銭、為替、貨物などを輸送する職業、またはその職に従事するひとのこと。単純な使い走りではなく、事業が組織化されているのが特徴。古代の「駅馬(えきば、はゆま、はいま)」に始まり、鎌倉時代には鎌倉・京都間に「伝馬(てんま)」による飛脚があった。江戸時代に特に発達。幕府公用のための「継飛脚(つぎひきゃく)」、諸藩専用の「大名飛脚」、民間営業の「町飛脚」などがあった。明治4年(1871)郵便制度の成立により廃止。

※逓信省(ていしんしょう):明治18年~昭和18年(1885~1943)、通信および交通運輸の行政を総轄した中央官庁。昭和21~24年(1946年~49)、通信行政のみに縮小され再設置。昭和24年(1949)、郵政省と電気通信省に分割された。

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

日本の普通切手のデザインは頻繁に変更されますが、前島の肖像が描かれている1円切手だけは、昭和22年(1947)の初発行以来いちども基本のデザインが変更されていません。日本郵政は、1円切手の前島の肖像だけは今後も変更することはないとしています。郵便制度の担い手が官から民に変わっても、やはり「郵便の父」は特別な存在なのでしょう。

筆者敬白