■4月9~17日「長浜曳山祭(ながはまひきやままつり)」です。■

滋賀県長浜市の「長浜曳山祭(ながはまひきやままつり)」は、日本三大山車祭のひとつ。長浜八幡宮(ながはまはちまんぐう)の祭りとして、毎年4月9日から17日のあいだ、長浜の町中で開催されます。準備期間を含めると約3ヶ月にも及び、長浜を代表する年中行事となっています。

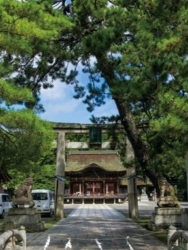

長浜八幡宮は、平安時代後期の延久元年(1069)源義家(みなもとのよしいえ)からの発願をうけた後、後三条天皇の勅により京都八幡の石清水八幡宮より御分霊を迎え鎮座され創建されたと伝わります。それよりこの地は神領「八幡の庄(はちまんのしょう)」と称えられ、庄内十一郷の産土神として深く崇敬されました。当時の社頭は、三千石、一山七十三坊と伝えられ、本宮の石清水八幡宮を凌ぐ勢いであったといわれます。

主祭神に「誉田別命(ほんだわけのみこと:応神天皇)」「足仲彦尊(たらしなかつひこのみこと:仲哀天皇)」「息長足姫命(おきながたらしめのみこと:神功皇后)」を祀ります。社格は県社。

◆長浜曳山祭

祭りは天正年間(1573~1591)に始まると伝わります。羽柴秀吉(豊臣秀吉)が長浜城に封ぜられたとき、この地で男子を得た喜びに城下町の町民に砂金を与えました。町民はこれを基金に12台の曳山を造り、八幡宮の祭りで曳き回したのが始まりといわれています。

江戸時代、生糸や縮緬(ちりめん)、蚊帳などの紡績業や琵琶湖の湖上輸送によって栄えた長浜町人の資力を生かし、祭りも華やかとなり、各曳山も装飾を加えて美を競うようになりました。

祭りの最大の見どころは「曳山巡行」です。長浜の曳山は、江戸時代の伝統工芸を結集した飾金具や彫刻、絵画で彩られ「動く美術館」とも呼ばれています。

曳山の上で演じられる「子ども狂言(歌舞伎)」も長浜曳山祭の醍醐味です。長浜では歌舞伎のことを「狂言」または「芸」と呼び、曳山を所有する山組のなかから選ばれる男子によって演じられます。3週間の厳しい稽古を積んだ子どもたちが見事な演技を披露します。

昭和54年(1979)に国の重要無形民俗文化財の指定を受け、昭和60年(1985)には、13基の曳山と曳山を収蔵する山蔵が滋賀県の有形民俗文化財に指定されました。平成28年(2016)には、日本各地の33の「山・鉾・屋台行事」とともにユネスコ無形文化遺産に登録されています。

長浜八幡宮

◇滋賀県長浜市宮前町13-55

◇JR琵琶湖線「長浜駅」徒歩15分

◇公式サイト:http://www.biwa.ne.jp/~hatimang/

曳山博物館

◇滋賀県長浜市元浜町14-8

◇JR長浜駅より徒歩7分、長浜ICより車で10分

◇公式サイト:https://nagahama-hikiyama.or.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

令和5年の長浜曳山祭では、秀吉公が長浜の町を開いて450年になることをお祝いして「曳山揃い」が見られました。「曳山揃い」では、13基ある曳山のうち、毎年出場する長刀山と3年に1度出場する4基に加えて、出場できる曳山すべてが揃います。

長浜曳山祭にお出かけの前に、曳山博物館のサイトで日程や演目などのご確認をおすすめします。現地に行かれたらぜひ博物館を訪れてください。豪華絢爛な本物の曳山が展示され、長浜曳山祭の歴史や美術が紹介されています。

季節の変わり目です。時節柄お体ご自愛専一の程

筆者敬白