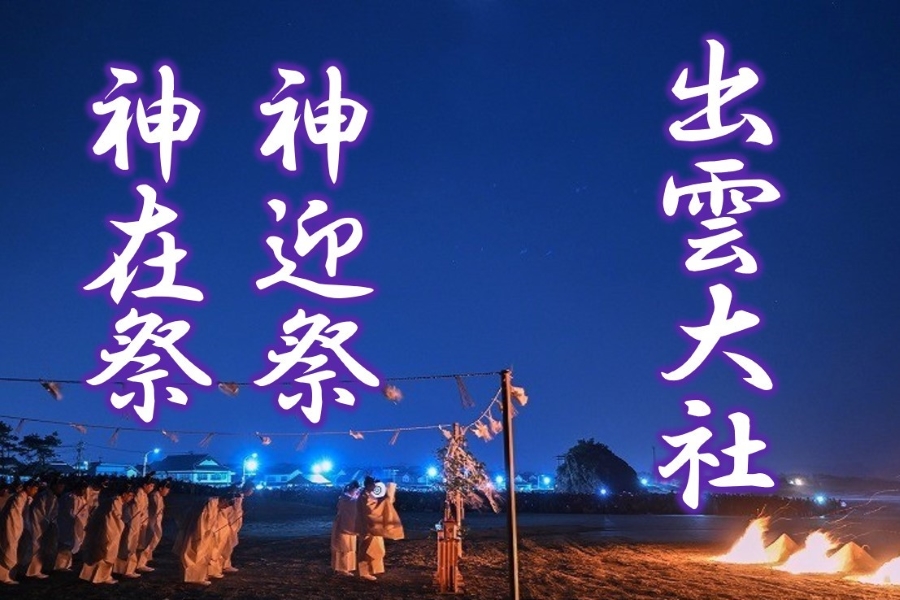

■11月29日~12月6日 島根、出雲大社「神迎祭・神在祭(かみむかえさい・かみありさい)」■

出雲国一宮「出雲大社(いずもたいしゃ)」は、式内社(名神大)で旧社格は官幣大社。明治維新にともなう「近代社格制度」下では、唯一「大社」を名乗る神社でした。古来より「国中第一の霊神(れいじん)」として称えられ、その本殿は「天下無双の大廈(たいか)」(ふたつと同じものがない壮大な神殿)と評されました。

本殿は「大社造(たいしゃづくり)」と呼ばれる日本最古の神社様式の木造建築で、国宝に指定されています。高さは8丈(約24m)で、神社としては破格の大きさです。かつての本殿は現在よりもはるかに高く、中古には16丈(48m)、上古には32丈(96m)であったと伝わります。「八雲山(やくもやま)」を背景にした姿は、逞しい生命力を感じさせます。

出雲大社の御祭神「大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)」は、「だいこくさま」として親しまれ、広く「えんむすび」の神として、全国各地で祀られています。縁結びとは、単に男女の仲を結ぶことだけでなく、人間が立派に成長するよう、社会が明るく楽しいものであるよう、すべてのものが幸福であるようにと、お互いの生成のためのつながりとしての「縁」が結ばれることです。

日本神話には、「高天原(たかまがはら)」にいる「天津神(あまつかみ)」と、「葦原中国(あしはらのなかつくに:高天原と黄泉の国のあいだにある地)」に現れた「国津神(くにつかみ)」が登場しますが、大国主大神は、国津神の主宰神で、日本国を創った神とされています。『出雲国風土記(いずものくにふどき)』では、「所造天下大神(あめのしたつくらししおおかみ)」と呼ばれ、福の神、平和の神、縁結びの神、農耕の神、医薬の神として崇められています。

◆神在月

旧暦10月、一般では「神無月(かんなづき)」ですが、出雲では「神在月(かみありづき)」と称します。この時期、全国の村々里々に鎮まる神々が、年にいちど、大国主大神のもとに集まり、諸々のご縁についての会議「神議り(かむはかり)」が行なわれます。

日本の国を国づくりした大国主大神は、その国土を皇室の御祖先神である天照大御神に「国譲り(くにゆずり)」しました。そして、目に見える世界である「現世(うつしよ)」は天照大御神が、目に見えない世界である「幽世(かくりよ=神々の世界・霊魂の界)」は大国主大神が治めることになりました。

大国主大神は幽世にて「幽(かく)れたる神事」を司り、目に見えない様々な「ご縁」を結ぶ大神として、八百万の神々と共に話し合い(神議り)をするのです。

◆神迎祭・神在祭

出雲大社西方1kmにある「稲佐の浜」において「神迎神事(かみむかえしんじ)」が執り行なわれます。神事のあと、到着された神々は御使神「龍蛇神(りゅうじゃじん)」を先導として出雲大社まで神幸されます。神楽殿にて奉迎の「神迎祭(かみむかえさい)」が行なわれます。

全国の神々が出雲に滞在中、「神在祭(かみありさい)」が行なわれます。出雲大社の摂社「上宮(かみのみや)」で、縁結びや来年の収穫などについて「神議り」が行なわれます。「十九社(じゅうくしゃ)」でも連日お祭りが行なわれます。

このお祭りは一般の人は参列できません。神々に粗相があってはならないと、土地の人はひたすら静粛を保って過ごすため「御忌祭(おいみさい)」とも呼ばれています。期間中、「縁結大祭(えんむすびたいさい)」や「夜神楽祈祷」も行なわれ、これには一般の人も参列できます。

出雲大社

◇島根県出雲市大社町杵築東195

◇一畑電車「出雲大社前駅」徒歩7分

◇JR山陰本線「出雲市駅」バス25分

公式サイト:https://izumooyashiro.or.jp

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

説明するまでもない旧暦「神在月」の出雲大社の神在祭・神迎祭です。

世知辛い昨今、カレンダーに書かれてあることに注意を払う人もめっきり少なくなり、月の謂れなども関心を集めなくなりました。暦に隠された、日本誕生秘話の片鱗を知ることも、心のゆとりを持つひとつです。

筆者敬白