■11月8日「ふいご祭り」です。■

「鞴(ふいご)」とは、火を起こし温度を上げるための送風に使う道具です。「吹子」とも書きます。古代から金属の製錬に使用されました。もともと「吹皮(ふきかわ)」と呼ばれていました。原始的な形として皮袋型、ポンプ型、アコーディオン型などがありました。

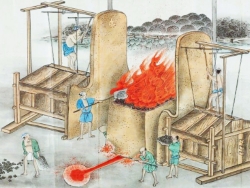

足で踏んで空気を送る大きな鞴を「蹈鞴(たたら)」といい、「木炭」を燃料として使い、原料の「砂鉄」を製錬する初期の製鉄で使われました。とくに主産地の中国地方では製鉄業全般を「たたら」と総称するようになり、「たたら製鉄」は、住民の生活と密着し、習俗や信仰などに深く浸透していきました。

「ふいご祭り」は、旧暦11月8日の行事で、鍛冶屋(金属製造)、鋳物師(いもじ:鋳物を造る)、たたら師(砂鉄の精錬)、炭焼き、飾り職(金具の細工)といった火を扱う職人たちに加えて、風呂屋、石屋(石材の採掘・加工)などのあいだで行なわれました。「火焚き(ひたき)」「蹈鞴(たたら)祭り」「鍛冶祭」「ふきかわ祭り」などとも。

この日は、天からふいごが降ってきた日だといって、職人たちは仕事を休み、ふいごを清め、いろいろなものをお供えしました。

お祀りする神さまは、主に、鉄の神・火の神の「金屋子神(かなやこがみ)」、記紀にみえる火の神「迦具土神(かぐつちのかみ)」、関東・中部地方を中心に信仰される鉱山の神さま「金山(かなやま)の神」、「お火焚き」行事との結び付きから「稲荷神」です。さらに、日本神話に登場する製鉄・鍛冶の神「天目一箇命(あめのまひとつのかみ)」、火と竈(かまど)の仏神「三宝荒神(さんぼうこうじん、さんぽうこうじん)」を祀る地域もあります。

火を扱い製鉄・鍛冶・鋳物などを生業とする人びとが守護神として祀る「金屋子神」は、一説では女神とされています。金屋子神を祀る「金屋子神社」は全国1200社を超えるといわれ、総本山は島根県「安来(やすぎ)」にあります。安来は、出雲地方南部で採取される砂鉄から造られる良質鋼「玉鋼(たまはがね)」の産地で、古くから包丁などの日用品や日本刀の製作が行なわれていました。

地方によっては、「ふいご祭り」で神前に供えた「みかん」を下げて、これを近所の子どもたちに投げて拾わせたり、関係者に配ったりする習慣があり、「みかん撒き」とも呼ばれます。