■10月15~17日 伊勢神宮「神嘗祭(かんなめさい)」です。■

広い神域の中に千古の杉に囲まれた「伊勢神宮(いせじんぐう)」は、神社本庁の本宗とされ、正式名称は「神宮」ですが、他の神宮と区別するために「伊勢神宮」と呼ばれます。「お伊勢さん」「大神宮さん」などとも呼ばれ広く親しまれています。神道の神社では別格とされており、格付けはされません。明治政府により「国家神道の頂点の神社」として位置付けられました。

「皇大神宮(こうたいじんぐう)」と呼ばれる「内宮(ないくう)」と、「豊受大神宮(とようけたいじんぐう)」と呼ばれる「外宮(げくう)」からなり、別宮・摂社・末社・所管社をあわせた125社を「神宮125社」と呼びます。

御祭神は、

内宮・皇大神宮に「天照大御神(あまてらすおおみかみ)」、御神体は「八咫鏡(やたのかがみ)」(三種の神器のひとつ)

相殿神に「天手力男神(あめのたぢからおのかみ)」「万幡豊秋津姫命よろづはたとよあきつひめのみこと」

外宮・豊受大神宮には「豊受大御神(とようけのおおみかみ)」

相殿神に御伴神(みとものかみ)三座

を祀ります。

◆神嘗祭(かんなめさい)

「神嘗祭(かんなめさい)」とは、その年の初穂(はつほ)を神々に捧げるの意。伊勢神宮の「神嘗祭」は、神宮と宮中の祭礼です。「神々の正月」ともいわれ、年間1500回におよぶ伊勢神宮の祭礼のなかでも最も古い由緒をもち、最も重要な祭礼です。装束や祭器具などを新調し、天皇陛下の大御心(おおみこころ)を体して、その年に収穫された新穀を天照大御神に奉る儀式が執り行なわれます。

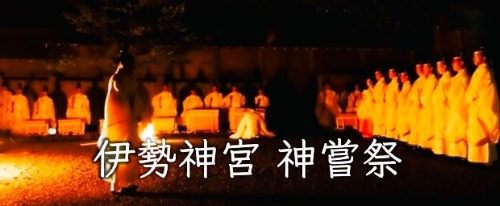

明治の改暦以前は9月に行なわれていましたが、現在は10月15日から、「由貴大御饌(ゆきのおおみけ)」と「奉幣(ほうへい)」を中心に、「興玉神祭(おきたまのかみさい)」「御卜(みうら)」「御神楽(みかぐら)」などが行なわれます。「由貴大御饌」とは、清浄で立派な食事という意味です。「御饌(みけ)」とは、「神饌(しんせん)」(神に供える飲食物)のこと。「御卜」は祭主以下の神職が神嘗祭の奉仕に適うかを伺う儀式です。

外宮(豊受大神宮)

10月15日午後10時「由貴夕大御饌」※

10月16日午前2時「由貴朝大御饌」※

10月16日正午「奉幣」

10月16日午後6時「御神楽」※

内宮(皇大神宮)1

10月16日午後10時「由貴夕大御饌」※

10月17日午前2時「由貴朝大御饌」※

10月17日正午「奉幣」

10月17日午後6時「御神楽」※

※参拝時間内は、参道などから見ることができます。

「由貴夕大御饌(ゆきのゆうべのおおみけ)」「由貴朝大御饌(ゆきのあしたのおおみけ)」では、海川山野のお供え物を取り揃え、「神田(しんでん)」で収穫された新米を玄米のまま蒸して土器に盛り、御餅をつき、白酒黒酒(しろき・くろき)のお酒を醸してお供えします。

「奉幣」とは、神に「幣帛(へいはく)」を奉ることをいいます。「幣帛」は、神に奉献するもの(「神饌」を除く)の総称です。神饌を含む場合もあります。「幣物(へいもつ)」とも。17日の正午、天皇陛下が遣わされた「勅使(ちょくし)」が「幣帛」を奉納し、天皇陛下は皇居の「神嘉殿(しんかでん)」にて皇大神宮を御遙拝になられます。

また、天皇陛下は皇居の御田で育てた稲穂を「御初穂」として伊勢神宮に献進し、両正宮の内玉垣(うちたまがき)に奉懸されます。内玉垣には全国の農家が奉献した稲穂も懸けられ、「懸税(かけちから)」と呼ばれます。天皇と国民の収穫奉謝の真心が一体となった光景が見られます。

◆初穂曳(はつほびき)

「神嘗祭」に合わせ、その年に収穫された初穂を伊勢神宮へ奉納するお祭りを「初穂曳(はつほびき)」といい、伊勢神宮奉仕会などが中心となって行ないます。15日に「外宮領陸曳(げくうりょうおかびき)」、16日に「内宮領川曳(ないくうりょうかわびき)」という行事が行なわれます。

「陸曳(おかびき)」には、伊勢の子どもたち、町衆、県内外の特別神領民などが曳手となり、法被姿で参加します。神宮の所有・管理する「奉曳車(ほうえいしゃ)」に初穂を飾って、木遣りを歌い、賑やかに市内を練りながら神域(外宮)へ曳き入れます。

「川曳(かわびき)」は、伝統的に川曳を行う5つの地域が持ち回りで運営しています。「初穂船」に初穂を飾り、曳手は川へ入り、「五十鈴川(いすずがわ)」を浦田橋付近から宇治橋(うじばし)までさかのぼります。清流に法螺貝の音色と木遣り唄が響き渡り、法被姿の曳手が2本の綱を寄せ合って練りはじめると、「川曳」特有の水合戦が始まります。

伊勢神宮

◇皇大神宮(内宮):三重県伊勢市宇治館町1

◇豊受大神宮(外宮):三重県伊勢市豊川町279

◇公式サイト:https://www.isejingu.or.jp

■10月17日「貯蓄の日」です。■

10月15~17日に行なわれる伊勢神宮の「神嘗祭」は、天照大神に新穀を供え収穫を感謝する祭典で、昔は神嘗祭が来るまでは誰も新米を口にしないという風習がありました。農民にとって重要な区切りの日であることから、昭和27年(1952)、貯蓄増強中央委員会(現在の金融広報中央委員会)が、神嘗祭で内宮の奉幣が行なわれる17日を「貯蓄の日」と定めました。

もともと終戦直後のインフレを抑制するために政府が推進した「救国貯蓄運動」が、貯蓄を奨励する運動の始まりでした。国民の預貯金に基づく財政投融資は、戦後の「高度経済成長」を支えたのです。現在、多くの国民は労働の対価として金銭を貰うようになっています。給料とは、いわば収穫。収穫したお金は大切に使おうという趣旨から国民に貯蓄を奨励する運動を行なっています。

◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

「貯蓄の日」の由来が収穫に感謝する「神嘗祭」から発祥しているとは意外な感じがして、すぐには結びつきません。「農作業の対価の収穫 ≒ 勤労の対価の賃金」ということのようです。伊勢神宮では神嘗祭が最も重要な年中行事になっているとのこと。今も昔も収穫は最大の喜びです。

ひと雨ごとに寒くなります。季節の変わり目です。

皆様、お体ご自愛専一の程

筆者敬白